Евр., 314 зач., VI, 13-20.

13 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 14 говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.

15 И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.

16 Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.

17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

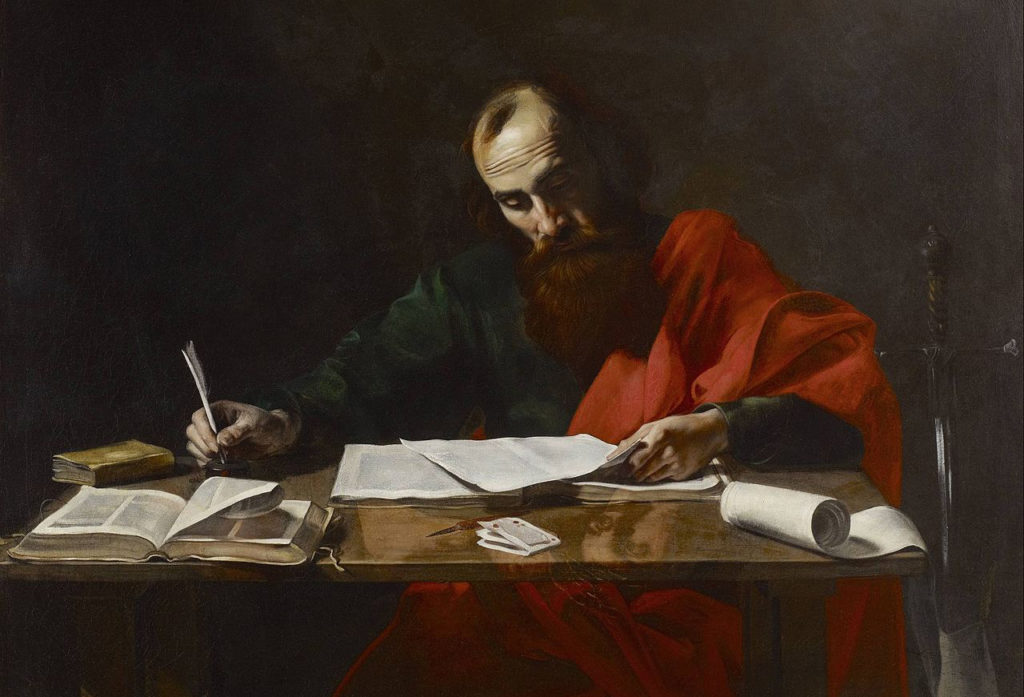

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Только что прозвучавший отрывок, начинается с упоминания апостола Павла о клятве, которую Бог некогда дал родоначальнику еврейского народа Аврааму. Господь обещает Аврааму, что сделает его отцом множества народов, и эти народы получат особое благословение. Несмотря на то, что Господь не изменяет Своих решений, и Его слово надежно и твердо, Он подтверждает это обещание клятвой. Очень примечательный момент. Зачем это делается? Очень просто, так делают люди, когда хотят обнадежить того, с кем заключают договор. Чтобы человек не сомневался в их честности и надежности. То есть, Бог совершает человеческий ритуал ради нашей немощи. Это Божественное снисхождение еще не раз будет встречаться на страницах Священного Писания.

Обещания Бога, данные Аврааму в полноте исполнились в Иисусе Христе. Ведь по человеческой природе Он его прямой потомок. Именно через Иисуса Христа на людей распространилось Божественное благословление. В чем именно оно заключалось? По словам апостола Павла, Спаситель вошел «во внутреннейшую завесу». Речь идет о том месте Иерусалимского храма, которое называлось Святая Святых и которое отделялось от остального храмового пространства специальной завесой. По древнееврейским верованиям, это было место присутствия Бога. Поэтому сюда только раз в год входил только один человек — иудейский первосвященник. Теперь же с пришествием Христа путь к Богу открыт для каждого и в любое время. Каждый, в любом месте и в любое время может пережить ту полноту Божественного присутствия, которое переживал первосвященник. Вот основная мысль апостола Павла. Иными словами, Христос сделал Бога еще ближе к человеку, нежели во времена Авраама. В Его лице Творец максимально, предельно снизошел к людям.

О чем все это говорит? У Бога Библии есть Своя особая манера общения с людьми. С человеком Он старается общаться по-человечески, глядя на мир его глазами. Он делает это вплоть до того, что готов выполнять человеческие ритуалы и условности, а в итоге даже стать человеком. Именно этот образ жизни Он заповедует и Своим ученикам. Не случайно в своей практики Церковь старается руководствоваться принципом икономии, то есть снисхождения. Он очень прост: если это возможно, следует максимально снисходить к ближнему; искать не то, за что его наказать или поругать, а то, за что помиловать и простить. Или как об этом говорит распространенный афоризм: лучше согрешить в милости, чем в строгости. Именно это снисхождение к ближним и дает нашей душе надежду, которая словно якорь может стать становится прочным фундаментом всей жизни. Ведь там, где надежда, там вера и любовь, а вместе с ними и Сам Бог.

3 февраля. О страхе Божьем и преданности Богу

1 февраля, в семнадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.

На проповеди после Богослужения он говорил о страхе Божьем и преданности Богу.

Все выпуски программы Актуальная тема

3 февраля. О мотивации чтения духовных книг

О мотивации чтения духовных книг — настоятель Воскресенского собора в Омске протоиерей Олег Цветков.

Все выпуски программы Актуальная тема

3 февраля. О наставлениях преподобного Максима Исповедника о любви в день его памяти

О наставлениях преподобного Максима Исповедника о любви в день его памяти — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема