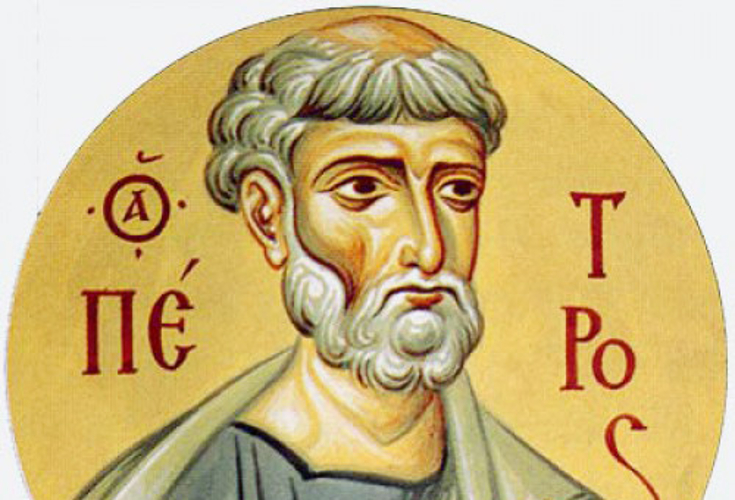

1 Пет., 62 зач., IV, 12 — V, 5.

Глава 4.

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.

15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое;

16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.

17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?

18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?

19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.

Глава 5.

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:

2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Слова Священного Писания прекрасны тем, что они никогда не теряют своей актуальности. Слова апостола Петра из сегодняшнего отрывка — тоже.

Апостол сперва описывает настроение, с которым пастыри, то есть архиереи и священники, должны подходить к своему служению, а после этого следует призыв повиноваться пастырям, более того, призыв к повиновению апостол расширяет на всё христианское сообщество, благодаря такому повиновению, по слову Петра, человек становится способным принять благодать, в противном же случае Бог окажет противление и не подаст искомых духовных даров.

Конечно, апостол писал это не только для того, чтобы предостеречь христиан от грядущих нестроений. Его слова, во-первых, выражают универсальную истину духовной жизни, а во-вторых, сами апостолы с завидной регулярностью сталкивались с неповиновением, особенно же часто приходилось увещевать собственных духовных детей апостолу Павлу. При этом схема развития недоверия к апостолам была всегда одна и та же: появлялся или появлялись некто, кто указывал на те или иные недостатки апостолов, которые у них, как и у любого другого человека, конечно, же были. Потом шло обвинение в корысти. Все же это в совокупности приводило к недоверию, а после и к открытым протестам.

Эта схема успешно реализуется во всей христианской истории. Наше время — не исключение. Начинается все одинаково: находятся те, кому не нравится тот или иной священник или архиерей. Не нравится, как он выглядит, как он говорит, не нравится его голос и его поведение. Далее идут обвинения в тех или иных грехах. Ну а завершается все призывом не повиноваться такому пастырю.

Да, в отношении наших современников очень легко сказать, что обвинения и недоверие появились не на пустом месте, что за всем этим стоят неоспоримые факты. Но ведь то же самое могли сказать и те, кто остерегался доверять апостолам, точно то же самое могли сказать и те, кто, к примеру, вынудил преподобного Сергия Радонежского покинуть основанный им монастырь. Всегда и всюду факты. Неоспоримые факты. Они будут появляться до тех пор, пока каждый из нас не поймет, что поиск изъянов в другом человеке — это ничто иное, как избыток доверия к самому себе, к своему опыту, к своему уму, к своим способностям делать умозаключения, и все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям так, как о том написал блаженный Августин: «Боюсь, чтобы при умерщвлении дел плоти, ты не слишком полагался на свой дух, и не погиб вследствие гордыни, и не испытывал противление (Бога) себе, гордому, и чтобы тебе, несмиренному, не было отказано в благодати: ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема