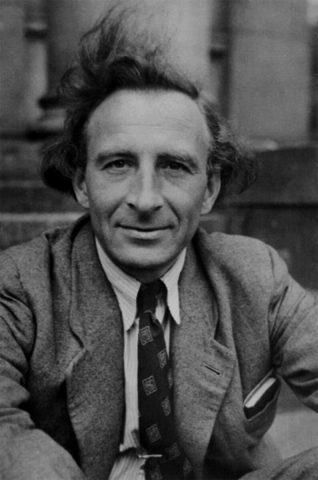

Николай Тимофеев-Ресовский Изображение: https://clck.ru/34vKzw

Выдающиеся генетики, биофизики, радиологи Николай и Елена Тимофеевы-Ресовские познакомились в Москве в тысяча девятьсот двадцать первом году, на практикуме профессора Кольцова, основателя молекулярной биологии.

За плечами Николая, потомка дворян и казаков, была и Первая мировая, и гражданская война. Он работал пастухом, грузчиком, чинил молотилки, пел в хоре. И умудрялся учиться на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета.

Спокойная, рассудительная, домовитая Елена Фидлер, Лёлька, как называли её друзья, была полной противоположностью взрывному темпераментному Николаю. Уже через две недели после знакомства он сделал ей предложение. Николай и Елена обвенчались в московском храме Успения Божией Матери на Могильцах.

«Колюша свернёт кого хочешь», — так говорила Елена о муже. А тот, наговорив лишнего в спорах с коллегами, прибегал к дипломатическому таланту жены, чтобы вновь навести дружеские мосты. «Без Лёльки я не владею техникой жизни», — делился Николай.

В середине двадцатых годов советская биология была в авангарде мировой науки. Поэтому немецкий профессор Оскар Фогт обратился к Кольцову с просьбой порекомендовать способного молодого учёного для работы в берлинском Институте исследования мозга. Кольцов посоветовал Тимофеева-Ресовского. Николай возглавил генетический отдел, который со временем стал самостоятельным институтом биофизики и генетики.

В двадцать третьем году у Тимофеевых-Ресовских родился старший сын Дмитрий, в двадцать седьмом — Андрей. Елена Александровна заботилась о родных, но не оставляла науку. Она проводила исследования, публиковалась в ведущих мировых журналах. Уже тогда появилась семейная традиция вечеров вместе с сотрудниками института. В неформальном общении решались рабочие вопросы, обсуждались новости науки.

Великая Отечественная война застала Тимофеевых-Ресовских в Берлине. На предложение принять немецкое гражданство Николай Владимирович ответил: «Я родился русским и не вижу никаких средств изменить этот факт». Он продолжал возглавлять институт, но находился фактически в статусе заложника. Это не помешало Тимофееву-Ресовскому начать свою борьбу. Он готовил запросы на учёных, попавших в тюрьмы и концлагеря, а потом переправлял людей в лаборатории к надёжным немецким коллегам. Елена Александровна помогала мужу.

Сын Дмитрий втайне от родителей вступил в подпольную антифашистскую организацию. В сорок третьем его арестовали, юноша попал в гестапо. Тимофееву-Ресовскому предложили заняться исследованиями расовой неполноценности славян и цыган, а взамен обещали облегчить участь Дмитрия. Николай Владимирович не нашёл в себе силы сразу отказать. Сутки он вместе с Еленой Александровной размышлял, ни с кем не виделся, не спал. Они сидели друг перед другом и думали... Много лет спустя Елена Александровна рассказывала о своих мыслях: что же скажет сын, если его освободят, и он узнает, какой ценой?.. Дмитрий погиб в концлагере Маутхаузен, но родители не узнали об этом. Елена Александровна всю жизнь не теряла надежды получить весточку о сыне. А Николай Владимирович никогда с тех пор не говорил о Дмитрии — так ему было тяжело.

После войны Николая Тимофеева-Ресовского арестовали и по этапу отправили в Москву, а потом в Карагандинский лагерь. Через год, едва живого от истощения, Тимофеева-Ресовского перевели в секретное НИИ на Южном Урале. Об этом сообщили жене. Елена Александровна собрала библиотеку Николая Владимировича и последовала за ним.

В середине пятидесятых Тимофеева-Ресовского освободили. Последним местом его работы стал Обнинск. Дом Тимофеевых-Ресовских по-прежнему был открыт для учеников, друзей и коллег. Тёплой дружеской атмосферой эти вечера были обязаны Елене Александровне. Беседовали не только о науке, слушали музыку, обсуждали книги и кинофильмы, вели философские споры.

В тысяча девятьсот семьдесят третьем году Елены Александровны не стало. Она скончалась в Пасхальный вечер. Супруг пережил её на семь лет. Последнюю исповедь Николая Владимировича принял священник Александр Мень. Он сравнил Тимофеева-Ресовского с титанами эпохи Возрождения. И добавил: «Он был светлый христианин».

Ноги. Татьяна Любомирская

Татьяна Любомирская

В Евангелие есть один удивительный эпизод, когда Христос перед Тайной Вечерей моет ноги своим ученикам. Степень кротости и любви Господа к грешным, слабым людям, которые менее чем через сутки покинут Его, немыслима. Этот момент описывается в Евангелие от Иоанна и читается в Великий Четверг, на службе, посвященной воспоминанию Тайной Вечери. Православные христиане стремятся непременно Причаститься в этот значимый день, так как первая Евхаристия произошла именно тогда, в Иерусалиме, когда Иисус разделил хлеб и вино среди своих учеников. Я по мере возможностей также стараюсь не пропускать Богослужение Великого Четверга.

И вот однажды на Страстной Седмице я спешила в храм, боясь опоздать к началу. Утро было на удивление жарким для апреля. Я шла в легком летнем платье. Вдруг запнулась о краешек бордюра и упала коленями на асфальт. На незащищенной тканью коже мгновенно проступили глубокие раны. С трудом поднявшись на ноги, я только покачала головой. Время — половина седьмого утра, по близости ни одной работающей аптеки, через полчаса начнется служба Великого Четверга, а я в таком состоянии... Но ничего не поделаешь, я протерла колени нашедшейся в сумке салфеткой и побрела в храм, надеясь, что за время в пути ссадины немного заживут.

Однако, когда я добралась до церкви, мои ноги оставались в жалком состоянии. Увидев меня, кто-то из прихожан тут же побежал за аптечкой. Две женщины усадили меня на лавочку во дворе храма и принялись подручными средствами обрабатывать мои ссадины, поливать их перекисью и бинтовать. Вскоре я, наконец, обрела более-менее приличный вид и смогла сосредоточиться на службе. Прошло немного времени и вдруг... Я как будто впервые услышала евангельский текст про омовение ног и оцепенела. Христос заповедовал нам делать то же друг для друга, и именно сегодня несколько добрых прихожан в буквальном смысле омыли мне ноги. Как же это удивительно и созвучно Великому дню!

В тот момент я, как мне кажется, поняла причину произошедшей со мной неприятности. Мне были нужны мои разбитые коленки как средство немного приструнить гордость и позволить ближнему оказать мне помощь. А каково было смущение апостолов, когда их ноги омывал сам Господь! Вот почему, несмотря на боль в коленях и неловкость, что я отвлекаю моих великодушных помощников от молитвы, во мне светилась тихая радость, потому что хотя бы в малой степени я соприкоснулась с Евангельскими событиями этого знаменательного дня. Господь всё также близок к нам, как и две тысячи лет назад, и порой через руки других людей к нам прикасается Он Сам.

Автор: Татьяна Любомирская

Все выпуски программы Частное мнение

9 февраля. О наставлении Святителя Иоанна Златоуста о ценности времени

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Если же погубишь время, трудно вернуть его, потому что не много дано его нам на настоящую жизнь».

О наставлении Святителя Иоанна Златоуста о ценности времени — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Старооскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.

Святитель Иоанн прожил недолгую жизнь, и его поучения, которые мы читаем, в большей своей части относятся к его пресвитерскому служению, нежели к епископскому. Архиереем он был всего 10 лет, и даже на иконах мы изображаем его как человека среднего возраста.

Но при этом святитель Иоанн очень много сделал. Он очень много написал, он очень много потрудился в плане церковной миссии. И, взирая на святых отцов, таких как святитель Иоанн Златоуст и его современники, мы можем для себя почерпнуть то, как необходимо относиться к времени своей жизни.

Мы располагаем им в гораздо большей степени, чем древние наши предшественники: тогда и жизнь была короче, и медицина, очевидно, хуже. Но если мы возьмём в руки собрание сочинений святителя Иоанна Златоуста, мы поймём, по меньшей мере, как много он писал и как много он нам оставил.

И дай Господь каждому из нас, прикасаясь к письменному наследию святителя Иоанна, помолиться ему, чтобы Господь даровал нам, если не такую же продуктивность, то хотя бы некое приблизительное ощущение ценности времени. Это самое главное для христианина — ценить своё время.

Все выпуски программы Актуальная тема

9 февраля. О помощи Божьей в нашей жизни

О помощи Божьей в нашей жизни — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Часто мы ждём от Бога чудес и не понимаем, почему не приходят. Бог не посылает Своих чудес тогда, когда мы сами можем совершить это чудо. И не обязательно каким-то особым мистическим способом. Для этого нужно просто встать, пойти и сделать. Помочь ближнему, подать милостыню, совершить какое-то доброе дело. А мы избегаем этого, молимся Богу: «Господи, пошли нам силы, средства, чтобы могли помогать ближнему». А у нас всё есть: и силы, и средства. Так надо брать и действовать.

Вот когда не хватает уже человеческих усилий, когда уже не хватает человеческих средств, то тогда уже на помощь к нам приходит Господь. Часто Господь обличает в Евангелии фарисеев и других за то, что они не смогли помочь вот этой той или иной больной. Потому что на самом деле все бы, если бы собрались вместе, помолились бы Богу, то человек бы исцелился. А пришлось самому Богу приходить и исцелить этого человека.

Так и мы с вами должны действовать и в нашей жизни. Вместе молиться соборно Богу о здравии болящего. И мы увидим, как чудеса будут совершаться в нашей жизни. И через нас Господь будет творить эти чудеса. Как говорит святой Иоанн Златоуст: «Пока есть возможность ограждаться человеческими средствами, дотоле Бог не действует и не являет своей силы в затруднительных обстоятельствах». Да где положено и где мы хотим в нашей жизни.

Все выпуски программы Актуальная тема