В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в 19-ом веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются. Поскольку сегодня это – большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потёртым золотом.

В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в 19-ом веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются. Поскольку сегодня это – большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потёртым золотом.

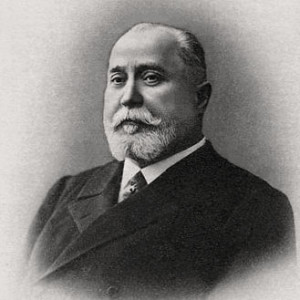

Но так было не всегда. В 19-ом веке благодаря Матвею Кузнецову фарфор не был предметом роскоши и появился почти в каждом российском доме. Матвей Сидорович стал третьим в династии Кузнецовых. Выпускать фарфоровые изделия начал ещё его дед. Дело продолжил отец. У него был не только завод в Дулёво, но и фабрика в Риге. Сидор Терентьевич мечтал передать свои предприятия наследнику, но у него рождались одни девочки. Когда же, наконец, появился долгожданный сын, его воспитывали как продолжателя семейного дела, с детства посвящая в секреты бизнеса. Матвей едва успел окончить коммерческое училище в Риге, когда умер его отец. Несовершеннолетний юноша взял на себя управление фабриками.

Планы у Матвея были наполеоновскими. Он мечтал объединить все фарфоровые производства России и стал за небольшие деньги выкупать хорошие, но разоряющиеся фабрики. Так в конце 19-ого века было создано «Товарищество Кузнецова». Матвею Сидоровичу принадлежало восемь предприятий в России. Посуда, статуэтки, часы, керамическая плитка «Товарищества» продавались по всему миру. Сам Кузнецов получил звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества», ему пожаловали право изображать государственный герб на своих изделиях.

А это считалось высшей наградой за качество продукции. Про Кузнецова, говорили, что в нём не было ни капли тщеславия, и заботился он не столько о собственной прибыли, сколько о подъёме отечественной промышленности. На фабриках «Товарищества» всегда работали художники из народа. «Народность» была фирменным стилем продукции Кузнецова. Его критиковали за простоту отделки и росписи. Но именно эта простота определяла цены: даже бедняки могли позволить себе купить кузнецовский фарфор. И Матвей Сидорович, зная об этом, своему стилю не изменял. Он очень любил простых людей. И много делал для них.

Рабочие Матвея Сидоровича жили в прекрасных условиях. Для них строились не только общежития, но и собственные дома. Корпуса фарфоровых заводов, учитывая вредность производства, стояли посреди садов или в окружении лесов. Кузнецов не жалел денег на больницы, родильные дома, детские сады, школы, где с учениками обязательно занимались лечебной гимнастикой. Матвей Сидорович выдавал пособия вдовам, сиротам и престарелым служащим. Открывал при фабриках магазины, в которых отличный товар продавался по сниженным ценам. Единственное, что было запрещено к продаже – это спиртные напитки. Когда в Ессентуках открылся первый санаторий, Кузнецов купил в нём палату и отправлял туда на бесплатное лечение своих сотрудников. А для лёгочных больных построил специальный санаторий. Словом, заботился Матвей Сидорович об облегчении, как быта, так и тяжёлого труда рабочих. В результате на предприятиях Кузнецова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок. А люди трудились десятилетиями, создавая династии.

В Дулёво долго не было православного храма. И в 1887 году рабочие решили собрать деньги на его строительство. Кузнецов внёс свою лепту и помог не только средствами, но взял на себя всё устройство храма, колокольни и домов для церковнослужителей. С этого времени увеличился и ассортимент заводской продукции, так как Кузнецов начал выпускать церковную утварь из фарфора: необыкновенно красивые киоты, подсвечники, иконостасы.

Много времени Матвей Сидорович отдавал общественной работе. Он состоял в Обществе попечения о раненых и больных воинах, опекал московские детские приюты. Устроил в Москве несколько бесплатных столовых, жертвовал деньги на развитие народного образования.

Те, в ком Матвей Сидорович принимал такое участие, отвечали ему огромной любовью и уважением. Уже после смерти предпринимателя на собранные рабочими пожертвования была учреждена стипендия «Имени Коммерции Советника Матвея Кузнецова». Даже революция и две Мировые войны не смогли уничтожить дела, которому «магнат фарфоровой империи» посвятил всю свою жизнь. Из восьми заводов Кузнецова семь работают по сей день.

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

Богопознание во времена Ветхозаветные было делом дефицитным. Немногие пророки, самые светлейшие личности поколений, сподаблялись ради своей верности, ради своей ревности о Господе, особой благодати ведать Его, Его волю узнавать, Его дыхание чувствовать в ноздрях своих, как об этом говорит Иов Многострадальный.

Но иное дело — новозаветная благодать. И не только великие, но и малые, то есть всякий человек, теперь имеет возможность просто и ясно созерцать Бога-Человека, Бога, воспринявшего человеческое естество, ради того, чтобы в нем произвести новую закваску в роде человеческом, стать новым Адамом.

И эта великая благодать, этот Новый Завет, эта новая эпоха жизни человечества поставляет каждого безответным перед Господом. Как ты ни мал, как ты ни незначителен, ты, тем не менее, не можешь отвернуться от той правды Бога воплощения, от Креста и Воскресения Христова, знакомство с которыми доступно каждому.

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема