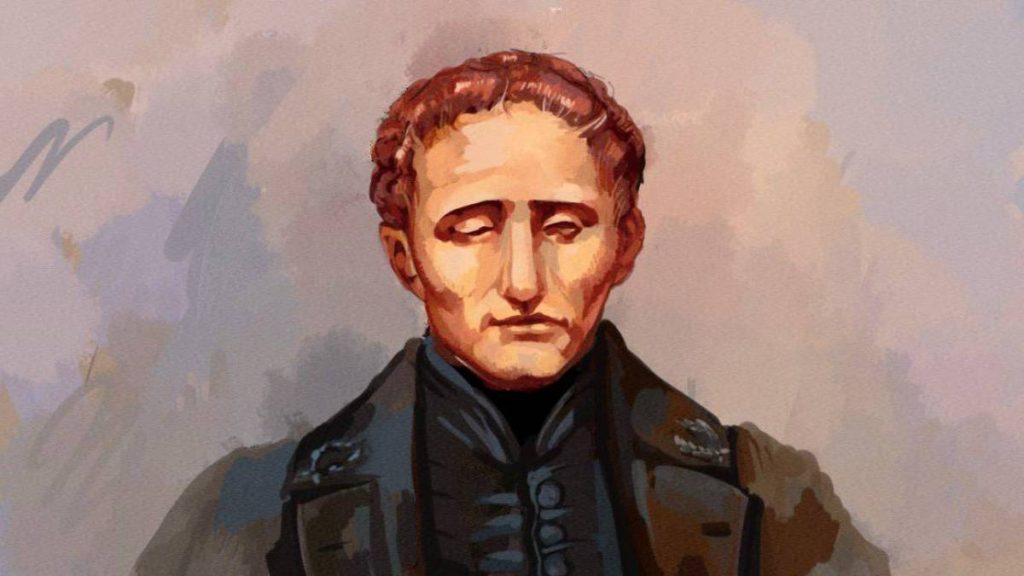

Луи Брайль — автор шрифта, предназначенного для незрячих и плохо видящих. В 1829 году он представил на рассмотрение совета Королевского института свою азбуку.

Луи родился в семье ремесленника, изготовлявшего конскую упряжь. Желая помочь как-то раз отцу, Луи повредил себе глаза и ослеп. Годы шли, и родители всерьез переживали за будущее Луи. Отец терпеливо выучил мальчика шитью изделий из кожи, чтобы Луи мог не бояться, что останется без куска хлеба.

Позднее Луи стал студентом Парижского королевского института. Брайль занялся изучением «ночной азбуки», разработанной капитаном артиллерии Шарлем Барбье. Далее он усовершенствовал азбуку, которая уже представляла собой набор комбинаций из шести рельефных точек, расположенных в две колонки. Шрифт позволял читать и писать так же быстро, как это делают зрячие люди. Азбука Брайля постепенно входила в обиход — стали печататься не только книги, но и газеты, и даже банковские извещения для слепых.

Что Луи Брайль считал самым важным в своей жизни?

В доме ремесленника Брайля из маленького французского городка Кувр уже несколько дней говорили шёпотом и старались передвигаться на цыпочках. Отцу и матери не хотелось лишний раз тревожить своего сына, трёхлетнего Луи. Ребёнок и так многое пережил. Умный и резвый не по годам, мальчик любил проводить время в отцовской мастерской. Брайль-старший работал шорником, изготавливал конскую упряжь. И вот, недоглядел: желая помочь отцу, маленький Луи взял шило и случайно поранил себе глаз. Началась инфекция, которая распространилась на оба глаза. Доктора помочь не смогли, и мальчик полностью ослеп. Он не понимал, почему не может видеть, лежал в своей кроватке и горько плакал.

Шли годы, Луи подрастал, и родители всерьёз переживали за его будущее. Жизнь слепого человека полна трудностей. Однако к радости отца и матери, Луи за несколько лет не просто смирился с новой для него действительностью, а изо всех сил стремился жить полноценной жизнью. Родители во всём его поддерживали. Отец терпеливо выучил мальчика шитью изделий из кожи — теперь Луи самостоятельно мастерил отличные башмаки и мог не бояться, что останется без куска хлеба. Заметив, что мальчику нравится музыка, мать пригласила для него учителя, и вскоре Луи овладел искусством игры на скрипке. Даже в школу он пошёл самую обыкновенную — в его родном Кувре она была одна. Местный преподаватель научил Луи читать, складывая деревянные палочки в буквы. Мальчик запоминал их наощупь.

Это было нелегко. Ненамного проще оказалась и существующая в то время азбука для слепых, которая представляла собою обычные буквы, выбитые на бумаге рельефным шрифтом. С этой методикой Брайль познакомился в Парижском королевском институте, куда поступил после окончания школы. Буквы были слишком большими для кончиков пальцев, читать быстро не получалось, писать тоже было неудобно. Тогда Луи Брайль задумался о том, чтобы создать собственную систему азбуки для слепых.

Первые шаги в этом направлении он сделал, когда ему было всего пятнадцать. Тогда Брайль занялся изучением «ночной азбуки», разработанной капитаном артиллерии Шаарлем Барбье для чтения военных донесений в тёмное время суток с помощью осязания. Это были особые комбинации выпуклых точек, наколотых на листе бумаги. Впрочем, очень скоро Луи понял, что и этот способ не совсем хорош: точек было слишком много, при этом отсутствовали знаки препинания и цифры. Но сам принцип Брайлю понравился. Нужно было лишь каким-то образом его модернизировать. Дни напролёт Луи проводил, накалывая иглой плотный лист бумаги. Даже на каникулах в родительском доме молодой человек ничем другим не занимался. Нужного результата удалось добиться через несколько лет. В 1829 году Луи Брайль представил на рассмотрение совета Королевского института свою азбуку для слепых. Она представляла собой набор комбинаций из шести рельефных точек, расположенных в две колонки. Шрифт позволял читать и писать так же быстро, как это делают зрячие люди. С его помощью можно было записывать ноты и даже решать математические задачи. В качестве эксперимента было решено напечатать шрифтом Брайля книгу «Краткая история Франции». Незрячие люди сразу же оценили изобретение по достоинству, заявив, что новый шрифт для слепых — удобный, простой и понятный. Азбука Брайля постепенно входила в обиход. С её помощью стали печататься не только книги, но и газеты, и даже банковские извещения для слепых.

Сам же Луи отнюдь не почивал на лаврах, а работал на износ. С помощью собственного изобретения Брайль преподавал таким же незрячим, как и он сам, алгебру, географию и музыку. По воскресеньям играл на органе в парижской церкви Святого Николая. И, вероятно, сделал бы ещё многое на благо слепых, если бы не внезапная болезнь. Брайля подкосил туберкулёз. Луи чувствовал, что времени у него остаётся немного, но не унывал. Жизнь была прожита не напрасно. «Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие надежды на лучшее», — сказал Луи Брайль перед смертью. Эту надежду он подарил миллионам людей во всём мире.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Задостойник Благовещения

Фото: Ksenya Loboda / Pexels

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь отмечает 7 апреля по новому стилю, — один из моих любимых дней в году. В свежем прохладном весеннем воздухе витает какое-то особое ощущение обновления, пробуждения природы. А ещё — предчувствие радости, которую Архангел Гавриил принёс в этот день Пресвятой Деве Марии, сказав Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами... Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус».

Каждый год в Праздник Благовещения Церковь в богослужебных текстах, в молитвах и песнопениях напоминает нам о той радости, которая стала началом величайшего в истории человечества события — прихода Бога на землю. Эта радость звучит, например, в песнопении, именуемом Задостойником Благовещения. Давайте узнаем, почему оно так называется, поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

В богослужебной традиции православной Церкви есть особый момент: после Таинства Евхаристии, когда в алтаре заранее приготовленные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, хор исполняет песнопение, посвящённое Богородице, которое называется «Достойно есть». Я рассказываю об этой молитве в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». Но на великие праздники, такие, как Благовещение, хор исполняет задостойники — особые гимны, раскрывающие смысл торжества. Само название этого песнопения — задостойник — говорит о том, что поётся оно вместо песни «Достойно есть».

Первая часть задостойника Благовещения в переводе на русский язык звучит так: «Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, Божию славу». По-церковнославянски фрагмент звучит так: «Благовествуй, земле, радость велию,/ хвалите, Небеса, Божию славу». Послушаем первую часть задостойника Благовещения.

Вторая часть задостойника по-русски звучит так: «Пусть одушевлённого Божия Ковчега / отнюдь не касается рука недостойных» или по-церковнославянски «Я́ко одушевленному Божию кивоту,/ да никакоже коснется рука скверных». Послушаем вторую часть песнопения.

Песнопение завершается строчками, которые так переводятся на русский язык: «Но уста верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!» На церковнославянском языке третий фрагмент песнопения звучит так: «Устне же верных, Богородице, немолчно,/ глас Ангела воспевающе,/ с радостию да вопиют:/ «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!»

Послушаем третью часть задостойника Благовещения.

Задостойник Благовещения появился в богослужебном уставе в византийскую эпоху, примерно в VI или VII веке. Образы, заложенные в нём, несут основополагающие богословские смыслы. В словах «яко одушевленному Божию кивоту» Богородица сравнивается с Ковчегом Завета, святыней, в которой, согласно Ветхому Завету, пребывала слава Божия. Фраза из песнопения «Да никакоже коснется рука скверных» — подчёркивает святость Пресвятой Богородицы. А главное, текст песнопения напоминает нам о том, что Благовещение — это не просто событие прошлого, а реальное переживание веры для каждого христианина. Ведь Благая весть, которую Пресвятой Деве Марии принёс архангел Гавриил, — это радость встречи с Богом любого человека, который готов откликнуться на эту весть всем сердцем.

Давайте послушаем задостойник Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Волгоград. Икона Сталинградской Божьей Матери

Волгоград был основан в шестнадцатом веке как острог Царицын, а с 1925-го по 1961-й год назывался Сталинградом. С таким именем город прославился во время Великой Отечественной войны в середине двадцатого века. Сталинградская битва 1942 года стала переломным моментом противостояния фашистам. В разгар этого затяжного сражения в городе произошло невероятное. В небе над разрушенными домами явилась Божия Матерь с Младенцем Христом на руках. Знамение утвердило веру жителей и защитников города в победу над фашистами. В 2020 году Сталинградское чудо запечатлел художник Василий Нестеренко в мозаичном панно. Мозаику можно увидеть на стене Патриаршего Воскресенского собора в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. Этот храм был построен и освящён в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На основании мозаики эксперты утвердили иконографию образа Сталинградской Божией Матери. Одна из первых икон по этому канону написана для собора Александра Невского в Волгограде.

Радио ВЕРА в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM

Сосна

Фото: Иван Кузнецов / Pexels

Раннее июльское утро, на улице уже жарко. Природа и село проснулись, в деревянном храме идёт служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно, начинает кружится голова. Выхожу на минуту из церкви.

С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как её соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона кажется её серебристый силуэт на фоне сестёр с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она всё ещё красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают её, потеряла она свою силу.

Всматриваюсь в неё и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца, или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника, и я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится «Верую». Благодарю тебя, Господи, за такую возможность!

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Крутояров

Все выпуски программы Утро в прозе