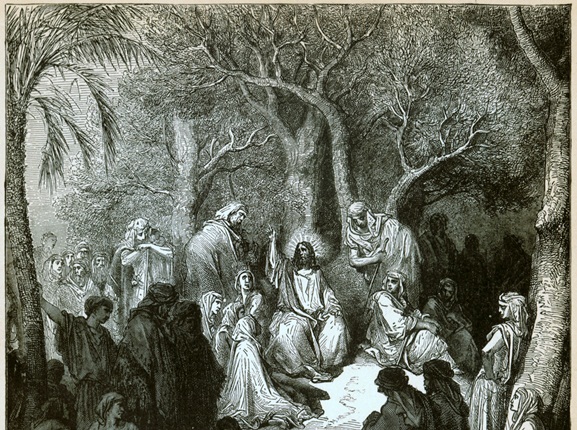

Нагорная проповедь — одно из важнейших мест евангельского повествования. Заповеди блаженства, которые она содержит, известны даже тому, кто далек от христианства. С некоторыми отличиями текст этой проповеди встречается в двух Евангелиях: у Матфея и у Луки. Только вот проблема! Оба апостола противоречат друг другу. Матфей сообщает, что Христос для произнесения проповеди «взошёл на гору», а Лука утверждает, что Спаситель «сошёл с горы»! Может быть, евангелисты говорят о двух разных проповедях? Или это — противоречие евангельских текстов?

Ответ на вопрос дали раскопки, проводившиеся в XX веке недалеко от берега Галилейского моря, в заброшенном местечке, именуемом по-арабски Табха. Руководил работами итальянский историк и библеист Донато Бальди.

Комментарий эксперта:

«Табха — всего лишь измененное греческое слово Гектапегон, что значит семь источников. Действительно — это единственное здесь место, где рядом находятся семь серных родников, воду из которых в древности использовали для лечения различных болезней. Давняя традиция связывает Табху с местом произнесения нагорной проповеди, умножения хлебов и явления Воскресшего Христа ученикам. Написанные в IV веке записки испанской паломницы Эгерии, зафиксировали эту традицию. В них испанская путешественница указывает, что рядом с «лужайкой, где Господь насытил народ пятью хлебами и двумя рыбами, есть пещера с выступом, поднявшись на который, Господь произнёс благословения».

Воспользовавшись этими записями в 1932 году, два монаха-бенедектинца из Германии Андреас Мадер и Альфонс Мария Шнайдер, после тысячи лет забвения, обнаружили руины византийской церкви. Под вековым слоем земли, обломков и мусора монахи обнаружили одно из древнейших мозаичных изображений хлебов и рыб, которыми Иисус накормил пять тысяч человек, а рядом под полуразрушенным алтарём, нашли камень, на котором, согласно запискам древних паломников, Христос совершил чудо Умножения.

Вдохновлённый этими находками, спустя четыре года, сюда отправился итальянский археолог и францисканский монах Беллармино Багатти. Держа в руках краткие, но судя по всему, точные записки испанской паломницы Эгерии, он начал исследовать окрестности древней базилики. Беллармино решил найти место, где прозвучала Нагорная проповедь и заповеди блаженства. В этой части Галилеи нет настоящих гор, но к западу от Галилейского озера есть несколько больших холмов. Кроме того, некоторые учёные считают, что греческое слово, употреблённое в Евангелии от Матфея, более точно переводится как «гористая область» или «холмы», а не просто «гора».

В итоге внимание историка привлек холм Нахума, возвышающийся на 110 метров над Галилейским морем. День за днем Багатти внимательно исследовал его вершину. Никаких следов древних построек обнаружено не было. Но упорный монах продолжал искать. Целью его поиска была пещера, о которой упоминала древняя испанская паломница.

Комментарий эксперта:

«В 1936 году, в нескольких десятках метров от храма Умножения хлебов, на склоне холма, были обнаружены руины небольшой византийской часовни размером двенадцать на четыре с половиной метра. Анализ показал, что святыня была построена в IV веке, а сохранившиеся в ней мозаики датируются V и VI веками. Часовня была возведена над пещерой. И это согласуется с описанием Эгерии, которая описывает место, где была произнесена Нагорная проповедь».

Мнимое противоречие двух евангелистов было разрешено при помощи древних текстов, кирки и лопаты. Место, где Спаситель произносил проповедь, расположено на середине склона холма. К нему можно спуститься, если следовать с вершины, или подняться, если идти с берега Галилейского озера.

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».

О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема