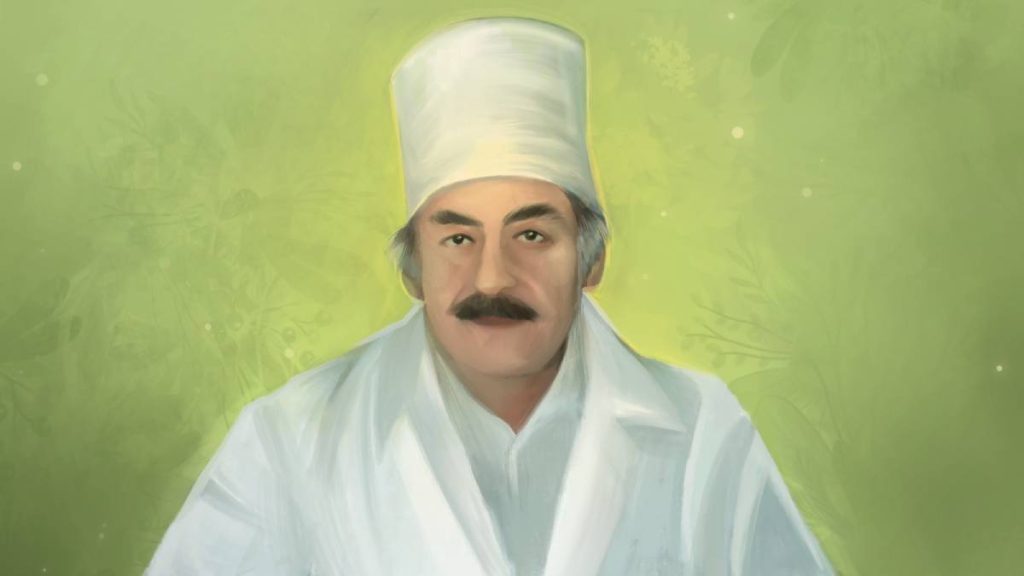

Автор уникального изобретения в области травматологии и ортопедии — Гавриил Абрамович Илизаров — брался даже за самые тяжелые случаи болезней суставов, возвращая к нормальной жизни людей, потерявших надежду как на продолжение профессиональной карьеры, так и на полноценное существование.

Гавриил Абрамович окончил Крымский государственный медицинский институт. Его распределили в один из районов Курганской области, где он стал врачом на все руки. Случайное происшествие сподвигло его на изобретение устройства для лечения переломов. Гавриил Абрамович собрал аппарат, состоящий из продольных металлических прутьев и нескольких поперечных колец. Проведенные на добровольцах эксперименты показали чудесные результаты выздоровления, и в Курган потянулись люди со всей страны за врачебной помощью.

Что часто повторял о долге врача изобретатель уникальной методики в ортопедии доктор Гавриил Абрамович Илизаров?

В военном 1944 году в одном из уголков Зауральяединственным врачом на всю округу был доктор Гавриил Абрамович Илизаров. Он окончил Крымский государственный медицинский институт, и сразу же после выпуска попросился на фронт врачом, однако ему отказали. Биография оказалась неподходящая. Отец, бывший красноармеец, в 1920 году сбежал в Польшу, разочаровавшись в большевиках. Гавриилу ненавязчиво дали понять, что он — сын дезертира и перебежчика и по-хорошему место ему не на фронте, а в тюрьме. Но так и быть, учитывая сложное время, ему дадут возможность работать: в тылу ведь тоже нужны медики.

В зауральской глубинке, в одном из районов Курганской области, куда распределили Гавриила, врач был не просто нужен, а остро необходим. Илизаров стал доктором на все руки: он и роды принимал, и аппендицит удалял, и от воспаления лёгких лечил. Больницей был обычный деревенский дом. Гавриил Абрамович проводил там почти всё время — с раннего утра и до позднего вечера. Впрочем, разбудить доктора могли и среди ночи. И он спешил по первому зову — даже если на дворе бушевала метель, а ехать нужно было далеко.

Однажды его вызвали в соседнее село — за пару десятков километров. Лошадь с трудом тащила телегу по грязи, и на одном из поворотов она съехала в овраг. Сломалась оглобля. Гавриил Абрамович взамешательстве ходил вокруг. Инструментов у него с собой не было. Имелась только аптечка, а в ней — бинт. По склону оврага рос кустарник. Доктор срезал несколько самых крепких прутьев, обложил ими оглоблю со всех сторон и туго обмотал бинтом. Взял вожжи и осторожно тронулся. Оглобля выдержала!

После этого случая доктор долго размышлял. А что, если применить подобный метод в лечении переломов? Ведь гипс не всегда даёт нужный эффект. Несколько ночей Илизаров не спал и что-то чертил на бумаге. Потом поговорил с деревенским кузнецом, и тот по чертежу Гавриила Абрамовича собрал аппарат, состоящий из продольных металлических прутьев и нескольких поперечных колец. В селе жил хромой гармонист. Когда-то он повредил коленный сустав и уже много лет не мог передвигаться без костылей. Доктор предложил ему эксперимент. Несколько месяцев гармонист провёл с конструкцией Илизарова на ноге. А когда Гавриил Абрамович разрешил её снять, костыли больше не понадобились. Бывший хромой мог ходить свободно. «Чудо!» — восхищённо перешёптывались сельчане. После этого Илизаров поставил на ноги пожилую женщину. Пятнадцать лет она не могла самостоятельно передвигаться из-за неправильно сросшейся после перелома кости. И теперь, со слезами на глазах, благодарила деревенского доктора, вернувшего её к полноценной жизни.

Вскоре сарафанное радио донесло весть о чудодейственном изобретении доктора Илизарова до самой столицы. В уральскую глушь к Гавриилу Абрамовичу приехал Валерий Брумель — всемирно известный прыгун в высоту. После аварии на мотоцикле врачи заявили, что теперь он до конца жизни обречён ходить на костылях и о спорте можно забыть. Но уже через год лечения у Илизарова Брумель смог вернуться к тренировкам! После этого случая о докторе из Зауралья заговорили в научном медицинском сообществе. А в Курган потянулись люди со всей страны. Пациенты говорили, что Гавриил Абрамович не просто лечит, но и поддерживает упавшего духом больного, ободряет его, заряжает оптимизмом. «Жизнерадостные люди быстрее выздоравливают», — любил повторять Илизаров. Он брался даже за самые тяжёлые случаи. Однажды к Илизарову обратился Дмитрий Шостакович. У композитора была давняя и очень тяжёлая болезнь суставов, которая прогрессировала. В какой-то момент Шостакович просто не смог играть на фортепиано — руки его не слушались. Гавриил Абрамович помог ему вернуться к творчеству.

Изобретатель уникальной методики в ортопедии, доктор Илизаров, часто говорил, что врач должен быть не только профессионалом, но и человеком. Важно, чтобы он дарил больным доброту и тепло, чувствовал, что живёт ради своих пациентов. Именно так жил и работал сам Гавриил Абрамович.

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Замысел Бога о человеке». Протоиерей Андрей Рахновский

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с протоиереем Андреем Рахновским читали и обсуждали фрагменты из комментария преподобного Максима Исповедника на слово святителя Григория Богослова «Природы обновляются и Бог становится человеком», посвященные тому, какой замысел Господь вложил в человека и почему исполнить этот замысел оказалось возможно только благодаря Христу. Разговор шел о природе Бога и природе человека, а также каким образом человек может стать богом по благодати.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

«Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

Гостем программы «Светлый вечер» был протоиерей Тимофей Китнис.

Разговор шел о различных сохранившихся святынях, связанных с Рождением Иисуса Христа.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Четвертая беседа с искусствоведом Ириной Языковой была посвящена иконографии Рождества Христова (эфир 01.01.2026)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Искусственный интеллект — влияние на разные сферы жизни человека;

— Праздники и понимание счастья;

— Ожидания от 2026 года;

— Учителя и ученики — выстраивание отношений.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов