— Андрей Борисович, сегодня здесь, в Воронежском художественном музее, я впервые увидела своими глазами картины Елены Киселёвой — и потрясена!

— Андрей Борисович, сегодня здесь, в Воронежском художественном музее, я впервые увидела своими глазами картины Елены Киселёвой — и потрясена!

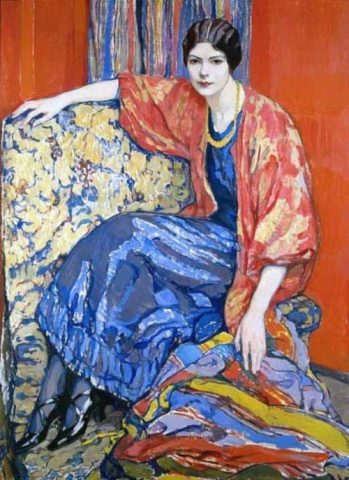

— Вас впечатлила картина со скромным названием «Маруся»? Вы перед ней так долго стоите.

— Да, в этом портрете поразительно и смелое цветовое решение, и тонкий психологизм. Молодая женщина в синем атласном платье и красной шёлковой блузе открыто смотрит на зрителя. Ткани её одежд почти осязаемы благодаря мастерски переданной структуре. Но ещё отчётливее ощущается настроение модели, её внутренний мир.

— В портрете читается цельность характера, правда?

— Да, видно, что Маруся имеет в душе стержень. В шелках она выглядит утончённо и женственно, но на ней вполне органично будут смотреться латы Жанны Д’Арк. Такие женщины способны на поступок, на подвиг.

— И многим ровесницам Маруси выпало его совершить. Картина написана в 1910 году, через семь лет в России произошла революция, настало время испытаний.

— А как сложилась судьба этой девушки с портрета?

— Историкам не удалось выяснить даже, кто это. Известно лишь, что Маруся была сестрой одного из однокашников Елены Киселёвой по Академии художеств.

— Киселёва окончила Академию?

— Да, Елена была одной из любимых учениц Репина. Её творчество высоко ценил не только Илья Ефимович. Картины Киселёвой неизменно получали высокие оценки самых взыскательных критиков. Причем не только в России, но и Париже, где она проходила стажировку по окончании учёбы в десятых годах двадцатого века. На это время пришёлся расцвет её творчества. И «Маруся» — одно из самых ярких полотен художницы.

— А почему оно хранится в Воронеже — не в Москве, не в Питере?

— Этот город сыграл особую роль в биографии Елены. Здесь она родилась и выросла. После революции художница была вынуждена эмигрировать. После долгих скитаний они с мужем, математиком Антоном Билимовичем и маленьким сыном нашли приют в Сербии, в городе Белграде. Елене Киселевой удалось вывезти туда почти все свои работы. «Маруся» оказалась одной из немногих картин, оставшихся на родине. Портрет хранился у матери художницы, Марии Киселёвой. Мария Эдуардовна хотела, чтобы имя дочери помнили на родине, и в 1929 году передала полотно в Воронежский музей.

— Вот это история!

— И это ещё не конец! В шестидесятые годы двадцатого века портрет Маруси привлёк внимание сотрудницы Воронежского художественного музея, Маргариты Ивановны Лунёвой. Ваша тёзка стала искать информацию об авторе картины, и её поиски оказались успешными! Елена Киселёва откликнулась на запрос, завязалась переписка. В 1967 году Елена Андреевна прислала из Белграда в Воронеж бесценный подарок — собрание своих картин. Она призналась, что очень рада, что в России её помнят.

— А в Сербии что же, её творчество не знали?

— Там о нём никто не догадывался. Киселёва почти не рисовала в эмиграции. А после того, как её единственный сын погиб в 1944 году в фашистском концлагере, она больше не брала кисть в руки. И прежние работы нигде не выставляла. В Сербии Елену Андреевну знали только как приветливую и гостеприимную жену профессора Билимовича.

— Представляю, какой труд души стоял за этой приветливостью. Потерять родину, сына, радость творчества — и не замкнуться в своём горе. Выходит, художнице самой была свойственна решимость к подвигу, которую она запечатлела на портрете неведомой нам Маруси.

— Можно сказать, что этот портрет — собирательный образ русской женщины, которая прошла в двадцатом веке путём страданий и сохранила духовную силу, душевную теплоту и сердечность.

«Картину Елены Киселёвой „Маруся“ можно увидеть в Воронежском областном художественном музее имени Ивана Крамского».

20 февраля. О милосердии и справедливости

Сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости.

О милосердии и справедливости — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Это, конечно, очень важно, чтобы справедливость и правда были вокруг нас и в нас самих. Наверное, больше не справедливость даже, а правда. Правда Божия. Потому что у каждого своя правда. Если каждый начнёт жить по своей правде, то ни о какой социальной справедливости и речи быть не может.

Но святые отцы учат нас, чтобы мы больше были милосердны, чем справедливы. Потому что милосердие — это область добра. И мы должны всегда стремиться, когда видим, что где-то с нами поступают несправедливо, где-то, может быть, что-то выходит не так, как бы нам хотелось, где-то нас ущемляют, — не раздражаться, не обижаться, не таить злобу, а поступать милосердно. Прощать всякого такого человека. От души.

Других вариантов нет. У нас два варианта: или злиться, или прощать. Так лучше прощать. И Господь, видя наше милосердие, воздаст нам по справедливости, каждому по Его милосердию. Каждое наше сердце и нашу жизнь. Обогатит нас гораздо больше, чем мы думали.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. О традиции целования руки епископу или священнику

О традиции целования руки епископу или священнику — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В последней книге Библии «Откровение» Иоанн Богослов, приняв повеление от Ангела записать слова о блаженстве пребывающих с Господом, сказал: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись“». Это и другие места Священного Писания указывают нам, что поклоняться в Духе и Истине мы должны только единому Богу, так называемое Богопоклонение.

А тому, что в этом мире освящено Божественной благодатью, например, иконам или мощам святых, мы должны оказывать достодолжное или относительное поклонение. Поклонение святыням переходит в Богопоклонение Божественной благодати, которая почивает на них.

Так как пресвитер в Таинстве Священства принимает благодать, которая имеет преемство от самих апостолов, то ему также воздаётся достодолжное поклонение. Выражается это через целование его рук; этой традиции столько же лет, сколько существует институт священства.

Христианин, принимающий невидимое благословение священника, получает от него Божию благодать и воздаёт благодарность, поклонение Богу за этот дар посредством целования руки иерея.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. Об истории первого женского монастыря

Сегодня 20 февраля. В этот день в 395-м году в Вифлееме основан первый женский монастырь.

Об истории обители — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Вифлеем. Мы знаем этот город как место рождения Христа. Поэтому с первых веков существования христианства и до наших дней на Святую землю направляются миллионы паломников.

В конце IV века сюда прибыла последовательница блаженного Иеронима Стридонского, богатая и знатная римского трона, Павла. Собрав вокруг себя довольно большую женскую общину, она открыла в Вифлееме первый женский монастырь. Павла стала его настоятельницей, а впоследствии организовала ещё два женских монастыря. Здание монастыря до наших дней не сохранилось.

В беседе четвёртой на Евангелие от Матфея святой Иоанн Златоуст писал о женском монашестве. «Образ жизни, свойственный горным силам, можно видеть не только на мужчинах, но и на женщинах, ибо и они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов и не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели и философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань, ибо они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы. И всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием, ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по произволению души».

Все выпуски программы Актуальная тема