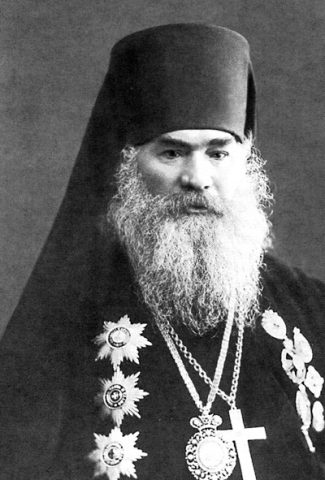

Восьмого июня тысяча восемьсот девяносто третьего года Архангельск встречал своего нового правящего архиерея — епископа Никанора (Каменского). Архангельскую и Холмогорскую кафедру владыка занял после долгих лет служения священником и викарием в Казанской епархии. Там, в Казани, он был сподвижником выдающегося миссионера Николая Ильминского и ощутил горячее желание проповедовать Христа тем, кто ещё Его не знает.

Восьмого июня тысяча восемьсот девяносто третьего года Архангельск встречал своего нового правящего архиерея — епископа Никанора (Каменского). Архангельскую и Холмогорскую кафедру владыка занял после долгих лет служения священником и викарием в Казанской епархии. Там, в Казани, он был сподвижником выдающегося миссионера Николая Ильминского и ощутил горячее желание проповедовать Христа тем, кто ещё Его не знает.

В певой же своей речи в кафедральном соборе Архангельска владыка Никанор говорил о миссии как главной задаче. «В необъятных лукоморьях, пред Ледовитым океаном, — сказал епископ, — ещё доселе обитают не познавшие Христа. И до них должен дойти наш корабль Церкви, и у них должны быть пастыри, через которых бы познал их Христос».

Прежде всего, сам преосвященный Никанор и стал таким пастырем для огромной северной епархии, населённой русскими, карелами, саамами, ненцами, коми. Он совершал длительные путешествия — на кораблях, оленьих упряжках, лодках — стремясь посетить каждый приход. В первый же год архиерей совершил на пароходе путешествие к мурманским берегам, посетив селения саамов и Трифонов Печенгский монастырь. Благодаря трудам владыки Никанора многое удалось сделать для усиления проповеди среди саамов. Так, в тысяча восемьсот девяносто четвёртом году был основан Кильдинский приход, в котором на пожертвование святого Иоанна Кронштадского возвели церковь во имя Алексия Человека Божия.

Преосвященный Никанор также совершил обзор церквей по побережью Белого моря, ездил в район рек Мезени и Печоры, где издавна жили ненцы. А летом тысяча восемьсот девяносто пятого года архиерей предпринял большое путешествие по Карелии. При встрече с прихожанами, с учащимися церковных школ он поучал, чтобы во время литургии петь Отче наш и Символ веры на карельском языке.

«Началось пение священных слов на карельском языке, — рассказывалось в отчёте о путешествии, — толпы за толпами приходили слушать такое пение, неслыханное здесь».

Для содействия миссии в первый же год своего служения в Архангельске владыка Никанор учредил епархиальный комитет Православного миссионерского общества, а при нём — переводческую комиссию. Её усилиями были изданы азбуки карельского, саамского, ненецкого и коми языков, Евангелие и другие книги. В этом проявлялась великая любовь владыки к народам Севера. «Я вращался среди самоедов, карелов, лапландцев и зырян как милых и дорогих мне пасомых», — признавался владыка.

В составленной преосвященным Никанором миссионерской молитве есть трогательные слова: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, согрей сердца и нас всех святою любовию к пребывающим во тьме и сени смертной, да все народы и племена узрят свет Евангелия Твоего!»

За свои миссионерские труды владыка Никанор был удостоен ордена святой Анны первой степени.

В тысяча восемьсот девносто шестом году его перевели на Смоленскую кафедру. А впоследствии служил епархиальным архиереем в Орле, Екатеринбурге, Гродно, Варшаве и Казани (уже в сане архиепископа).

Как отметил выдающийся церковный историк митрополит Мануил (Лемешевский), владыка Никанор — «редкая даровитая натура, оставившая после себя глубокий след, обладавшая даром прокладывать новые пути; пробуждать и оживлять застоявшуюся жизнь».

Архиепископ Никанор (Каменский) отошёл ко Господу в тысяча девятьсот десятом году, в возрасте всего лишь шестидесяти трёх лет. «Здоровье моё размыкано по всей Руси Святой», — пошутил он однажды с грустью.

Профессор Киевской духовной академии Алексей Дмитриевский, знавший владыку Никанора, написал: «Мир праху твоему, неутомимый трудолюбец! Да откроет же праведный Господь твоей доброй любящей душе врата горнего Сиона».

Задостойник Богоявления

Фото: Ron Lach / Pexels

Есть у воды удивительное свойство: в спокойном состоянии она отражает всё чётче, яснее. Малейшая рябь — и образ исчезает. Но стоит воде снова стать тихой — и она превращается в зеркало.

Я заметила это в праздник Крещения Господня. Однажды после вечерней праздничной службы я подошла к пруду, который находится прямо на территории нашего храма. Вода была покрыта толстым слоем льда, но специально к празднику в нём сделали прорубь. Желающих окунуться в тот момент не было, и я стала рассматривать воду в проруби. Она была спокойна. В ней отражалось зимнее звёздное небо. Мне подумалось тогда, что человеческая душа похожа на эту воду. Если душа человека спокойна — он может в самом себе многое разглядеть. Будто бы всё становится ясным. Например, наши цели, куда и зачем мы идём, проясняются приоритеты, более чётко видна граница между добром и злом.

Для меня добрый пример спокойствия — Пресвятая Богородица. По некоторым описаниям из Священного Писания можем понять, что в Её жизни не было места суете. Но было полное и спокойное доверие воле Господа, кротость и смирение перед обстоятельствами, которые Ей пришлось пережить.

Песнопения, посвящённые Богородице, звучат на каждом богослужении. Например, на Литургии в конце Евхаристического канона — части Литургии, когда хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы для Причастия. В это время, как правило, звучит песнопение «Достойно есть» — я рассказываю о нём в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». А в дни некоторых церковных праздников вместо «Достойно есть» Богородице посвящают так называемые задостойники.

В этой программе мне бы хотелось рассказать вам о задостойнике Крещения Господня, или Богоявления. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так: «Величай, душа моя, / честью высшую Небесных воинств / Деву Пречистую Богородицу». Это так называемый припев, который присутствует с небольшой разницей в текстах всех задостойников. На церковнославянском языке текст припева задостойника Крещения звучит так: «Величай, душе моя,/ Честнейшую Горних Воинств,// Деву Пречистую Богородицу».

Давайте послушаем первую часть песнопения.

Текст второго фрагмента песнопения по-русски звучит так: «Никакой язык не в силах достойно восхвалить Тебя, Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть Тебя». На церковнославянском языке фрагмент звучит так: «Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию,/ изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице».

Послушаем вторую часть задостойника Крещения.

Третий фрагмент песнопения на русском языке звучит так: «...но как Благая, залог верности прими, / ведь Ты знаешь и любовь божественную нашу, / ибо Ты — Защитница христиан, Тебя мы величаем». Вот как эта часть звучит по-церковнославянски: «...обаче Благая сущи, веру приими,/ ибо любовь веси Божественную нашу:// Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем».

Послушаем третью часть задостойника Крещения.

Каждый раз, когда я слышу задостойник Крещения, я вспоминаю тот крещенский вечер у проруби. Пространство среди льда, в котором отражалось звёздное небо. И думаю: пусть и в моей душе останется такое же «окошко» — чтобы всегда видеть Свет, явленный миру через Пресвятую Богородицу. Ту, чьё сердце было смиренным и кротким, видящим всё вокруг добрым и чистым.

Давайте послушаем задостойник Крещения полностью в исполнении сестёр Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Начало Великого поста;

— Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в первый день Великого поста;

— Праздность и духовная пустота;

— Великий пост как путь к Радости;

— Встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Эмира Кустурицы;

— Искусство и Искусственный интеллект;

— Место текста в образовании.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «У стен Церкви» С.И. Фуделя». Священник Антоний Борисов

- «Вера и дело». Михаил Константинов

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Журнал от 27.02.2026». Алексей Соколов, Арсений Федоров

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Алла Митрофанова и Наталия Лангаммер, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора Радио ВЕРА Арсений Федоров вынесли на обсуждение темы:

— Развитие цифровых технологий и социальных сетей — как и чем может регулироваться;

— Видеоролики на христианские темы, созданные Искусственным интеллектом;

— Новый номер журнала «Фома»;

— Патриотизм и личные отношения с Богом.

Все выпуски программы Журнал