Герой обороны Малой земли — Анатолий Леопольдович Голимбиевский — отважный морской пехотинец, служивший на эсминце «Сообразительный».

Анатолий с детства мечтал о Чёрном море. Окончил начальную школу, а затем ему пришлось идти работать на завод, чтобы прокормить семью. В конце 1939 года Голимбиевского призвали в армию, так он и оказался на Черноморском флоте. Практически через год началась Великая Отечественная война. В результате боя в Цемесской бухте он получил ранения в обе ноги. Без возможности ходить и без питья Анатолий пролежал семь дней, после чего его забрал катер. В госпитале врачам пришлось ампутировать ему ноги. Несмотря на все испытания, воля к жизни помогла Анатолию окончить школу, техникум, жениться и устроиться на завод. Так Анатолий исполнил данный себе завет: «Не хныкать, всегда идти вперёд, всегда быть матросом!»

Как вспоминали об Анатолии Леопольдовиче его коллеги?

Ночное море горело пламенем. То тут, то там грохотали взрывы, пулемётная канонада не умолкала ни на минуту. Старшина Анатолий Голимбиевский, морской пехотинец с эсминца «Сообразительный», смотрел на тёмную, густую, пронизанную алыми всполохами воду Цемесской бухты. Чёрное море... Анатолий мечтал о нём с самого детства, когда глядел на холодные волны Балтики в родном Ленинграде. Оно всегда представлялось ему изумрудным, сверкающим, солнечным. Но сейчас узкая бухта возле Суджукской косы казалась огненной рекой. Был сентябрь 1943 года. Моряки Черноморского флота начали штурм Новороссийска. Эти кровопролитные и тяжёлые бои впоследствии вошли в историю как «Оборона Малой земли». Двадцатидвухлетний старшина Анатолий Голимбиевский стал одним из её героев.

До войны Анатолий успел закончить только начальную школу — не потому что был отстающим, просто однажды мама осталась одна с пятью детьми на руках. На крошечную зарплату уборщицы семью было не вытянуть, и Анатолий решил, что обязан, как старший, помочь. Паренёк пошёл на завод. У него оказался редкий талант к слесарному мастерству. Очень скоро Голимбиевский освоил профессию слесаря-инструментальщика и стал одним из лучших работников. В конце 1939 года его призвали в армию. В военкомате новобранца спросили, есть ли у него пожелания относительно места службы. И Анатолий с замиранием сердца признался, что мечтает о море. Так Голимбиевский оказался на Черноморском флоте. А через год с небольшим началась Великая Отечественная война.

Группа морпехов, в которую вошёл Анатолий, первой приняла бой в Цемесской бухте. На берегу моряки-десантники уничтожили фашистский дот. Нужно было пробираться дальше — освобождать оккупированный врагами Новороссийск. Голимбиевский шёл впереди. Вдруг рядом разорвался снаряд. Анатолий упал. Боль в ноге почувствовал не сразу и даже попытался встать, но не смог. Опираясь на автомат, продолжил путь ползком. Наконец удалось найти укрытие. Там уже находились несколько бойцов. Многие, как и Анатолий, были ранены. Двое суток измученные болью и жаждой матросы под командованием Голимбиевского держали оборону. «Как держались, как сражались — уже невозможно представить себе», — вспоминал Анатолий Леопольдович. На третьи сутки Голимбиевский выполз из укрытия в поисках воды и получил ранение в другую ногу. А когда вернулся назад, одни его товарищи были уже мертвы, другие — от полученных ран — находились в забытьи. Анатолий остался один на один с врагом. В таком положении — без возможности ходить, без питья — он не просто смог продержаться до прибытия подмоги, но и уничтожил пулемётную точку противника. Только на рассвете седьмого дня к берегу причалил катер. Голимбиевский лежал уже почти без движения. Он поседел, раненые ноги распухли. Услышал разговор, понял: свои. Улыбнулся запёкшимися, потрескавшимися губами.

Очнулся Анатолий в госпитале. Над ним склонился врач, сказал: «У вас гангрена. Нужна немедленная ампутация. Согласны?» «Жить хочу!» — только и смог ответить Голимбиевский. Так он лишился обеих ног. Но главным было то, что выжил. Доучился в школе, окончил техникум. Женился. Устроился работать на завод. Он признавался, что никогда не чувствовал себя инвалидом. «Я дал себе слово: не хныкать, всегда идти вперед, всегда быть матросом!» — говорил Анатолий. Пусть у него больше не было ног, зато были золотые руки и доброе сердце. Он помогал всем — соседям, знакомым и друзьям — что-то починить, отремонтировать. Коллега Анатолия Леопольдовича вспоминал: «Удивительный это был человек: добрый, отзывчивый, весёлый. Сильный не только физически — духом, волей сильный. Он и других заряжал бодростью».

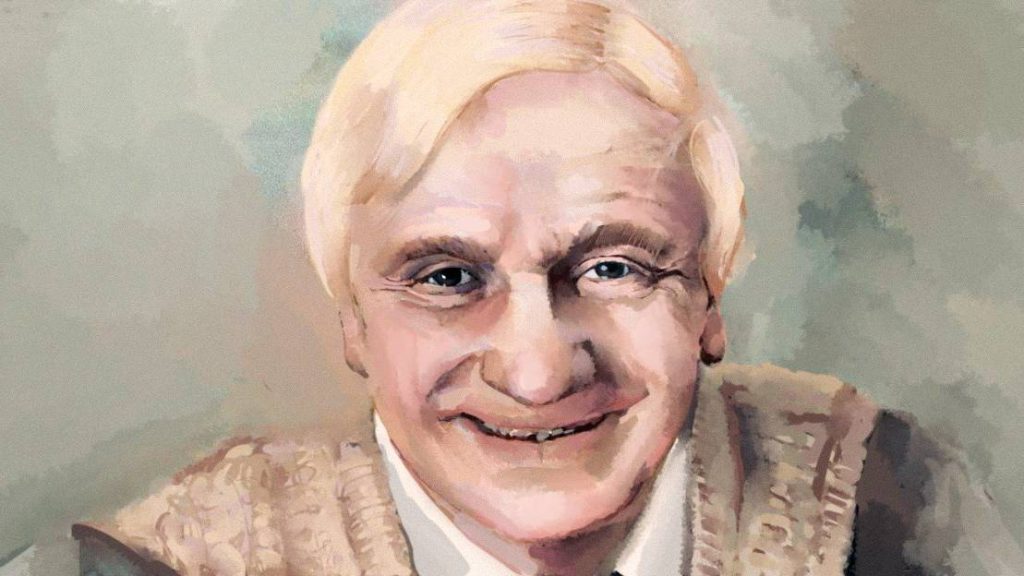

В 1989 году журнал «Смена» опубликовал фотографию. На ней по стойке «смирно» стояли молодые моряки. Высокие, статные, они отдавали честь маленькому седому человеку без ног. Он проезжал мимо строя на инвалидной тележке, и смотрел на молодых матросов с широкой жизнерадостной улыбкой.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Три монахини возрождают монастырь, давайте им поможем

В древнем городе Юрьев-Польский Владимирской области есть Петропавловский женский монастырь, основанный в 1874 году. Когда-то он считался духовным центром и украшением города: с тремя церквями, высокой колокольней, школой для девочек и большим яблоневым садом. В XX веке монастырь разорили и от прежнего великолепия почти ничего не осталось... Он фактически превратилась в руины.

Но сегодня его история продолжается. С 2015 года в Петропавловской обители живут, молятся и трудятся несколько монахинь. Их любовь и забота подарила монастырю вторую жизнь. Понемногу он возрождается. «Люди нам всегда помогают, чем могут, — говорит игуменья Серафима, — Летом, например, снабжают дарами со своего огорода и косят траву, зимой чистят снег — в общем заботятся о нас, а мы за них молимся».

За 10 лет троим монахиням при участии добрых людей удалось сделать многое: огородить территорию, восстановить одну из церквей в честь Вознесения Господня, построить корпус для сестёр и сделать проект реставрации колокольни. В скором времени в монастыре откроется приют и духовное училище для девочек.

Петропавловский монастырь постепенно возвращается к жизни, но ему всё ещё нужна поддержка. Сегодня оплата коммунальных услуг — одна из насущных и трудных задач для сестёр. И если вы хотите в этом помочь, переходите на сайт фонда «Мои друзья», где открыт сбор для Петропавловского женского монастыря во Владимирской области. Собранная сумма обеспечит обитель теплом и светом на ближайшие полгода и даст возможность сёстрам спокойно молиться, трудиться и продолжать дело возрождения.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Судьба М.М. Бахтина». Андрей Тесля

Гостем программы «Светлый вечер был кандидат философских наук, научный руководитель Научно-образовательного «Центра исследований русской мысли» Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (г. Калининград) Андрей Тесля.

Разговор шел о судьбе известного русского философа, христианского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, о его философских концепциях и о жизненном пути в Советском Союзе от ссылки на Соловки до возвращения в научное сообщество.

Этой программой мы открываем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

«Возрождение русской деревни». Мария Большакова

Гостьей программы «Светлый вечер» была заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению российских традиционных культурно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель Экспертного совета Конкурса Грантов Мэра Москвы Мария Большакова.

Разговор шел о том, как сегодня можно возрождать и развивать жизнь в малых городах и деревнях России и почему это важно. Мария поделилась личным опытом создания проектов, привлекающих внимание к сельским территориям и помогающих делать жизнь вне больших городов более комфортной.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер