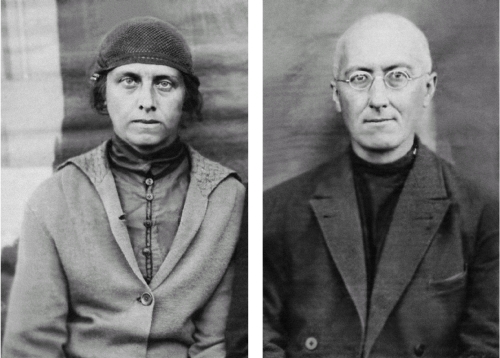

Издавна люди заметили, что истинная любовь – это когда один человек живёт ради другого. Только при самоотречении раскрываются все глубины семейной жизни, которая удивительным образом объединяет разных людей в неделимое целое. Именно так Валентина Лосева любила своего мужа Алексея, ставшего впоследствии одним из самых известных русских философов и филологов 20 века.

Алексей и Валентина познакомились в 1917 году, когда большевики «уплотняли» дома. Молодой преподаватель Алексей Лосев снимал комнату в доме, когда-то принадлежавшем купцам Соколовым. Там начинающий философ и встретился с их дочерью, Валентиной, которая сразу влюбилась в привлекательного и интересного выпускника Московского университета. Жизнь в соседних комнатах способствовала скорому сближению пары, но пожениться они смогли только через пять лет. Мешали революция, гражданская война, неопределённое положение Лосева, которому запрещали преподавать философию, хотя он получил именно эту специальность. Трудно было и Валентине, которая стала студенткой МГУ. Однако о себе девушка думала в последнюю очередь.

Познакомившись с молодым мужчиной, который хранил в памяти невероятное количество знаний и с ходу постигал суть вещей, Валентина вообще не могла думать практически ни о чём, кроме Алексея. Он поразил её не только образованностью, но и невероятной духовной глубиной, которую непросто было встретить в России в те смутные времена. Когда в стране стали рушить храмы и расстреливать священников, Лосев не отрёкся от православной веры. Наоборот, он пронёс её через всю жизнь.

Через несколько лет после свадьбы Алексей и Валентина решили принять тайное монашество, получив на это разрешение от духовника. Они взяли себе имена Андроник и Афанасия – в честь святых супругов, которые жили в Антиохии в V веке по Рождестве Христовом. Тайное монашество стало практиковаться во время гонений на Церковь в ХХ веке. Алексей Лосев из монашеского облачения носил только скуфью — черную шапочку на голове.

Для Валентины выбор монашества был сложным – не всякая женщина добровольно откажется от радостей обычной семейной жизни, от возможности воспитывать детей. Но Валентина понимала, насколько монашество становится важным для её мужа, ведь он даже собирался уехать на Афон. И, в конце концов, она приняла постриг вместе с мужем.

Валентина, многообещающий астроном, по свидетельству знакомых, могла и сама сделать блестящую научную карьеру. Однако когда ещё много лет назад, при первых встречах, она увидела в Алексее великого философа, человека, чьи воззрения изменят гуманитарную науку, Валентина решила полностью посвятить себя мужу. Она взяла на себя всю работу по подготовке рукописей и издание его научных трудов.

После выхода книги «Диалектика мифа», в которой Лосев открыто критиковал марксизм и официальную философию — диалектический материализм, Лосевых репрессировали. Алексея приговорили к десяти годам лагерей, Валентину – к пяти. Их разлучили, наказание они отбывали в разных местах. Всё это время Валентина писала мужу – почти каждый день. Её письма поражают глубиной чувства, которое она испытывала к Алексею. «Нет мне жизни без тебя!» – писала Валентина в одном письме. «Свобода внешняя, еда и прочее - всё это мне не важно совсем. Я лишение чувствую не в этом. Это всё пустяки. <…> Мне важно быть с тобой», - говорила она мужу в другой записке…

Увидеться им удалось только через два года, а затем и досрочно освободиться по инвалидности и ударному труду. Алексей и Валентина вернулись в Москву. Впереди их ждали ещё десятилетия опалы, невозможность нормально заниматься наукой, вечная слежка…

Валентина терпела всё, стараясь обустроить быт Алексея. Ей приходилось читать книги практически ослепшему после лагерной жизни мужу, вести за него записи. Валентина не унывала, успокаивала Алексея и убеждала его, что скоро станет лучше.

Она оказалась права. После смерти Сталина цензура ослабла, но Валентина уже не смогла увидеть, как наконец-то восходит звезда её мужа. У неё обнаружили рак крови, и Валентина скончалась в 1954 году.

Алексей потом говорил, что такого брака, какой был у них, он больше никогда ни у кого не встречал. Жена была для него и любимой супругой, и верным помощником, и духовной сестрой. Алексей Лосев дожил до 1988 года, он умер в те дни, когда наша страна праздновала 1000-летие Крещения Руси. Все эти годы он продолжал творить, став всемирно известным учёным. Алексей Лосев верил, что так он исполняет сокровенную мечту своей нежной и преданной Валентины.

Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде»

— Маргарита Константиновна, спасибо, что пригласили меня в Музей русского импрессионизма! Я сегодня вечером еду к родственникам в Нижний Новгород. Чемодан уже собрал с утра. Время ещё есть, и я рад провести его в таком замечательном месте.

— А вы раньше бывали в Нижнем, Леонид Сергеевич?

— Да вот, как-то всё не доводилось. Обычно родственники ко мне в Москву приезжают. А теперь вдруг к себе позвали. Ну, а я с удовольствием. Люблю новые места, новые впечатления. А в Нижнем Новгороде есть, на что посмотреть!

— О, безусловно! Один из древнейших городов России. Видами и архитектурой Нижнего Новгорода вдохновлялись многие живописцы.

— А вот интересно, есть ли здесь, в Музее русского импрессионизма, какое-нибудь полотно с изображением Нижнего Новгорода?

— Есть, Леонид Сергеевич! Вот, взгляните — справа от вас, в резной раме бронзового цвета.

— Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде». 1919 год.

— Пётр Иванович Петровичев был одним из значимых живописцев первой половины ХХ века. Ученик Исаака Левитана, Валентина Серова и Аполлинария Васнецова. В технике импрессионизма — свободной, фактурной — он изображал лирические русские пейзажи. Особенно любил писать с натуры памятники древнего зодчества. Петровичева неспроста называли певцом русской старины.

— Маргарита Константиновна, вы сейчас для меня открыли нового удивительного художника! Я о нём раньше не слышал.

— Без Петра Ивановича Петровичева просто невозможно представить отечественную пейзажную школу. Он умел своим искусством тонко передать зрителю лирическое своеобразие русского пейзажа.

— Это вы точно сказали, Маргарита Константиновна! Смотрю на картину, и прямо ощущаю этот простор! Широкая улица, старинные здания, Волга вдалеке поблёскивает синей гладью. А на переднем плане картины, слева от зрителя — белокаменный храм с шатровой колокольней. Судя по названию полотна — это и есть церковь святого Иоанна Крестителя.

— Да, один из древнейших храмов Нижнего Новгорода. Есть версия, что это с его паперти в 1612 году, в Смутное время, нижегородский купец Кузьма Минин призывал горожан сплотиться и защитить Москву от польских захватчиков. Правда, тогда церковь была ещё деревянной. Каменный храм, который мы видим на картине, построен на его месте в 1683 году. Кстати, правильное, полное название храма — церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу.

— А, так видимо, отсюда и название улицы — Рождественская! А почему — «на торгу»?

— А вот, видите здание с колоннами? Это типичные старинные торговые ряды. Да и на первых этажах соседних домов тоже угадываются лавочки и магазины. Возле них снуёт народ. Перед нами — торг, то есть, рынок, базар. Ну, а раньше на торгу обязательно стоял храм. Чтобы люди в будничной суете не забывали о Боге.

— Вон оно что! Да, теперь заметил. Наверное, эти детали от меня ускользнули, потому что я на краски засмотрелся. Удивительные! Где-то почти прозрачные, где-то яркие. Жизнерадостный пейзаж!

— А знаете, искусствоведы давно подметили, что творчество русских живописцев, воспитанных на иконописи, как правило оптимистично по настроению.

— Петровичев учился иконописи?

— Да, художник начинал с неё. Ещё подростком он поступил в иконописную и резную школу при Ростовском музее древностей. А уже потом, в 1892 году — в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

— Теперь понятно, почему от картины словно исходит внутренний свет! Кстати, Маргарита Константиновна, вы не знаете, сохранился ли храм Рождества святого Иоанна Предтечи до нашего времени?

— Сохранился! И выглядит сейчас практически так же, как на этом полотне Петра Ивановича Петровичева. Так что вы, когда приедете в Нижний Новгород, без труда его найдёте.

— Кстати, до отправления-то осталось всего ничего! Как незаметно время пролетело. Ещё раз спасибо вам, Маргарита Константиновна, за приглашение в Музей русского импрессионизма. И за то, что познакомили меня с замечательным художником, Петром Петровичевым.

— Ангела хранителя вам в дорогу, Леонид Сергеевич!

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Павел Трубецкой. «Мать и дитя»

— Маргарита, посмотри какая необычная скульптура! Впрочем, не удивлена: мы ведь с тобой в московском Музее русского импрессионизма.

— Да, вижу, Оля! Работа Павла Петровича Трубецкого. Или Паоло Трубецкого, как сам он часто подписывался, потому что был наполовину итальянцем. Он жил и творил в конце 19-го — первой половине 20-го века. Скульптурная композиция называется «Мать и дитя».

— Вообще-то я думала, что импрессионизм — это стиль живописи. А тут — скульптура... Неожиданно.

— Правда, скульптурный импрессионизм — довольно редкое явление. Павел Трубецкой, пожалуй, один из немногих его представителей. Для импрессионизма характерно своеобразное видение натуры. Однако у Трубецкого оно гармонично переплетается с вполне классическими художественными приёмами.

— Я как раз на это и обратила внимание! Фигуры женщины и ребёнка — их головы, лица, руки — вроде бы выполнены в привычной реалистичной манере. Но в то же время скульптура выглядит как будто слегка незавершённой, не до конца отточенной. Кажется, на ней заметны даже вмятины от ладоней мастера, и видно, как двигались его руки. Где-то эти движения резкие, неровные. Где-то — наоборот, плавные.

— И этим контрастом скульптор создал потрясающую динамику. Тем более это поразительно, что материал композиции — не мягкая и податливая глина, а довольно непростая для такой работы бронза.

— Бронза? Никогда бы не подумала! Композиция выглядит лёгкой, воздушной. А знаешь, Маргарита, ведь эта своеобразная небрежность, незаконченность, создаёт удивительный скульптурный рельеф. Благодаря им с любого ракурса на изваянии видна игра света и тени. Кажется даже, что женщина и мальчик двигаются!

— Ты права, Ольга. Из-за необычной техники границы скульптуры как бы размываются, фигуры приобретают внутреннюю экспрессию, можно сказать — «оживают». Это свойство работ Трубецкого отмечал живописец Илья Репин. Он называл творчество Павла Петровича искренним, трогательным, а главное — жизненным. Таким и было творческое кредо самого Трубецкого: «видеть поэзию жизни во всём, что окружает».

— Скульптура лиричная, одухотворённая. А кто же они, эти «Мать и дитя»? С кого Трубецкой их лепил? Или это просто фантазия скульптора?

— Нет, Оля, не фантазия. Павел Петрович запечатлел горячо любимую супругу Элин и их единственного сына Пьера.

— Чувствуется огромная любовь, с которой скульптор создавал своё произведение!

— Да! Трубецкого неспроста называли искренним художником. Коллеги-современники утверждали: по работам Павла Петровича можно с большой долей вероятности определить его отношение к модели.

— А ещё почему-то — печаль...

— В 1908-м году, буквально через несколько месяцев после того, как скульптор начал работу над композицией «Мать и дитя», его сын Пьер заболел и скоропостижно скончался. Мальчику было всего два года...

— Творчество помогло художнику пережить горе?

— Помогло, и потом не раз ещё помогало. В 1927 году супруга Трубецкого, Элин, тяжело заболела. Скульптор нашёл лучших врачей, пробовали всё возможное, чтобы её вылечить. Однако женщина умерла. Всю оставшуюся жизнь Павел Петрович воплощал в своём творчестве образ любимой жены и сына.

— А где можно увидеть эти его скульптуры?

— Ну, например, в итальянском городе Палланца есть монумент работы Трубецкого — мемориал павшим в Первой Мировой войне. В одной из его скульптурных групп — женщине с ребёнком — просматриваются черты Элин и Пьера.

— И всё же, несмотря ни на что, от работы Трубецкого «Мать и дитя» веет светлым настроением.

— Скульптор говорил: «Как после ненастья всегда показывается солнце, так и радость всегда побеждает в жизни и творчестве». Трубецкого называли художником-оптимистом, который с детской непосредственностью умел всюду находить красоту.

— И нас с тобой, Маргарита, скульптор Павел Трубецкой сегодня научил видеть её по-особенному.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Неизвестный художник. «Омовение ног»

— Андрей Борисович, смотрите, это она! Картина, которую вы так хотели увидеть здесь, в Русском музее...

— «Омовение ног» кисти неизвестного художника начала 19-го века...

— Помню, что евангельский сюжет, который лежит в основе этой картины, вас как-то особенно волновал.

— Да, Маргарита Константиновна. Сюжет о том, как во время последней трапезы Христа с двенадцатью учениками Он начал умывать ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым был препоясан. А Пётр отвечал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек...»

— И тогда Иисус ответил ему, что Пётр пока этого не понимает, но поймёт позже. Фигуру Христа, омывающего ноги Петру, мы видим на картине в центре композиции. Вокруг них — другие апостолы.

— Они смотрят на происходящее взволнованно...

— И обратите внимание, Андрей Борисович, на облик Христа. Он высвечен золотистыми и светлыми оттенками. В то время как на общем фоне полотна преобладает более тёмная, охровая гамма: приглушённые оттенки бронзового и бежевого цветов. Этот контраст создаёт ощущение сокровенности и величия момента.

— Знаете, Маргарита Константиновна, я иногда размышляю над сюжетом. И мысленно дерзаю ставить себя на место ученика Христа, которому Он омыл ноги. Пытаюсь понять, как апостолы реагировали тогда, что чувствовали... Наверное то, что переворачивает душу, преображает её. Когда сам Господь являет собой пример смирения и кротости... И как сказано в Евангелии, «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу».

— И Господь здесь говорит, конечно, не о конкретных действиях учеников, а о том, как, с какими мыслями и чувствами они должны служить ближним. Не по обязанности, но из любви, как это делал Сам Христос. И поэтому можно сказать, что омовение ног — это своего рода метафора, образное выражение деятельной христианской любви к ближнему.

— И на картине эта мысль читается в изображении самого Христа — художник показал Его низко склонённым перед апостолом.

— Интересно, что этот евангельский сюжет широко распространён в иконографии, но нечасто встречается в живописи. Из западноевропейских художников, например, к ней обращался разве что венецианец Тинторетто в 16 веке, и ещё можно найти несколько гравюр на эту тему.

— И это ещё одна причина, почему мне так хотелось увидеть этот шедевр Русского музея, который сейчас перед нами. Жаль, что мы не знаем имени художника, создавшего его.

— Долгое время считалось, что картину «Омовение ног» написал Владимир Боровиковский.

— А, тот самый, что жил на рубеже 18 и 19-го веков.

— Да. Но в 1955 году искусствоведы Русского музея провели экспертизу, которая опровергла авторство Боровиковского. Эксперты определили примерное время написание работы — конец 18-го или первая четверть 19-го века. Но вот имя художника установить не удалось.

— Зато сохранилась изображённая в красках евангельская история о смирении Христа.

Все выпуски программы Свидание с шедевром