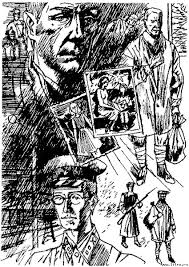

«Что б ни делал он днём и ложась вечером, только и думал Зотов: до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, всё равно просыпался по радиоперезвону в шесть утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из чёрного раструба безнадёжно выползали вяземское и волоколамское направления и клешнили сердце: а не сдадут ли ещё и Москву? Не только вслух (вслух спросить было опасно), но самого себя Зотов боялся так спросить – всё время об этом думал и старался не думать.

«Что б ни делал он днём и ложась вечером, только и думал Зотов: до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, всё равно просыпался по радиоперезвону в шесть утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из чёрного раструба безнадёжно выползали вяземское и волоколамское направления и клешнили сердце: а не сдадут ли ещё и Москву? Не только вслух (вслух спросить было опасно), но самого себя Зотов боялся так спросить – всё время об этом думал и старался не думать.

Однако тёмный этот вопрос ещё был не последним. Сдать Москву ещё была не вся беда. Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое: а – потом что? А если – до Урала?..

Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему Отцу и Учителю, который всегда на месте, всё предвидит, примет все меры и не допустит».

Это был голос Александра Солженицына. Звучал фрагмент рассказа из рассказа 1962 года «Случай на станции Кочетовка», фонограмма чтения опубликована на компакт-диске, выпущенном издательским домом «Союз». Позднее Солженицын вспоминал: «Это истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, – рассказывал Солженицын, – когда он комендантствовал на станции Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, из чего Сталинград переименован».

Итак, вы уже поняли, что старший лейтенант Вася Зотов – реальное лицо. Именно он и передал, своими собственными руками, так понравившегося ему поначалу интеллигентного человека, отставшего от своего эшелона – в руки НКВД, сдал потому, что этот бывший актер Игорь Дементьевич Тверитинов не сумел вспомнить сходу в дружеском разговоре, каким именем назывался ранее город Сталинград.

«Зотову невольно пришлось оглянуться и ещё раз – последний раз в жизни – увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

– Что вы делаете! Что вы делаете! – кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. – Ведь этого не исправишь!!

Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой тёмной тени, и потолок уже давил ему на голову.

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, – сильно окая, уговаривал Зотов,

ногой нащупывая порог сеней. – Надо будет только выяснить один вопросик...

И ушёл».

После выхода рассказа в «Новом мире» у Анны Ахматовой случился спор с её давним другом – писательницей Лидией Чуковской. Ахматова посчитала коменданта Зотова вымороченным, выдуманным героем. «Таких, как Зотов, было много, – возражала ей Чуковская, – слишком много, автор попал в самую точку всенародной трагедии. Если бы во “вредителей и диверсантов”, во “врагов народа”, в божественную мудрость Сталина ни¬кто по-настоящему не верил, а строй поддерживала только продажная челядь... – о! в чём же тогда трагедия? Никакой трагедии, люди продажные... существуют всегда и всюду. А у нас были “верующие”... Чистые души».

Поразительное замечание. Слово “верующие” здесь, конечно, в кавычках.

Наша программа авторская, и, я надеюсь, что вы дорогие слушатели не сочтете мои слова позой и карамазовщиной, но для меня этот великий, обвинительный и страшный рассказ дорог особенно, ибо частицы такого Зотова жили во времена оны и во мне. И я не уверен, что они изжиты насовсем.

Да, искренняя, слепая одержимость идеологией, одержимость вообще – страшная вещь. Забыть подобные проявления в своей собственной судьбе, какими бы невинными по сравнению с описанным Солженицыным в его «Случае», – они мне нынче не показались – невозможно, да и не нужно.

Так что я всегда буду благодарен автора этого знаменитого и грозного рассказа, который заканчивался беседой Зотова со следователем НКВД, заехавшим спустя долгое время по каким-то своим делам на станцию Кочетовка.

«…Зотов спросил его как бы невзначай:

– А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

– А почему вы спрашиваете? - нахмурился следователь значительно.

– Да просто так... интересно... чем кончилось?

– Разберутся и с вашим Тверитиновым. У нас брака не бывает.

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...»

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема