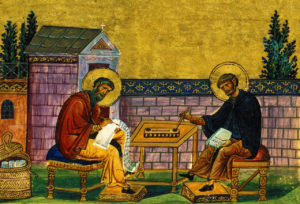

По большим церковным праздникам во всех православных храмах звучат каноны, песнопения, прославляющие Христа, Богородицу и святых. Многие из этих канонов написаны братьями Иоанном Дамаскиным и Косьмой Майумским. Почти всю жизнь они не расставались, вместе совершали духовные подвиги, вместе творили.

По большим церковным праздникам во всех православных храмах звучат каноны, песнопения, прославляющие Христа, Богородицу и святых. Многие из этих канонов написаны братьями Иоанном Дамаскиным и Косьмой Майумским. Почти всю жизнь они не расставались, вместе совершали духовные подвиги, вместе творили.

Будущий великий богослов Иоанн Дамаскин родился в конце VII века в Дамаске, который находился под властью арабов-мусульман. Он был сыном вельможи, принадлежавшего к греческой православной диаспоре, сборщика налогов Сергия Мансура. Как-то раз Сергию довелось побывать в приюте для сирот, устроенном при одной из дамасских церквей. В нём он увидел христианского мальчика по имени Косьма, который родился в Иерусалиме, и рано потерял родителей. Сергий усыновил мальчика и воспитывал его точно также как родного сына Иоанна. Для Иоанна и Косьмы отец выкупил из рабства сицилийского монаха, которого тоже звали Косьма. Монах учил мальчиков грамматике, философии, богословию, стихосложению.

Когда Иоанн и Косьма достигли совершеннолетия, они стали чиновниками в городской администрации. Но эта стезя тяготила братьев. Однажды Иоанн сказал Косьме: «Неужели ради этого мы прошли полный круг наук? Нет, мы учились мирской мудрости, чтобы она привела нас к мудрости духовной, которая достойнее и чище мирской, ибо приносит пользу и спасает душу». Иоанн и Косьма раздали всё своё имущество, продали земельные наделы, отпустили рабов и в 712 году отправились в монастырь святого Саввы в Палестине.

Здесь братья сначала были в послушании у духовных наставников, выполняли только грубую работу, забыв на время, по настоянию старцев, о богословии и поэзии. Как-то родной брат одного умершего монаха попросил Иоанна составить какие-нибудь душеполезные стихи, которые бы утешили скорбящего человека. Иоанн сочинил песнопения «Кая житейская сладость», «Вся суета человеческая», «Человецы, что всуе мятемся», которые до сих пор исполняются во время церковного обряда погребения. Услышав эти песнопения, старцы обители святого Саввы уже не препятствовали Иоанну и Косьме заниматься духовной поэзией. Через несколько лет слава братьев стала столь велика, что иерусалимский патриарх Иоанн V поручил именно им составить каноны праздника Преображения для храма на горе Фавор. Братья показывали друг другу свои черновики, советовались, сравнивали, но не соревновались.

В 526 году император Лев Исавр издал указ, с которого начались гонения на иконы: сами священные образы предписывалось уничтожить, а почитатели икон объявлялись еретиками. Косьма, узнав об указе, обратился к брату: «Иоанн, в отличие от тебя я не силён в философской аргументации, а ведь она требуется для опровержения иконоборцев. Посмотри, какое смятение в народе произвёл поступок Льва Исавра. Люди в большинстве своём боятся пренебрегать царскими указами. Напомни им, что есть закон, который выше царского». По просьбе брата Иоанн ДамаскИн написал богословский труд «Три слова в защиту иконопочитания».

В конце жизни Иоанн принял священнический сан, а Козьма — даже архиерейский, став по настоянию иерусалимского патриарха епископом города Майумы в Палестине. Братья впервые надолго расстались, но и в разлуке они не теряли связи друг с другом, обмениваясь письмами, присылали друг другу поэтические и богословские труды. Свою последнюю книгу «Источник знания» Иоанн Дамаскин посвятил брату — «преподобнейшему и богопочтенному Косьме».

«Музыка и вера»

В этом выпуске своими светлыми историями о том, как человек пришел к вере благодаря музыке, а также о том, как могут быть связаны музыкальное творчество и духовная жизнь, поделились ведущие Радио ВЕРА Кира Лаврентьева, Константин Мацан, Марина Борисова и наш гость — клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области священник Максим Гортинский.

Все выпуски программы Светлые истории

Две девочки

Фото: Ilse Orsel / Unsplash

Жила-была девочка. Однажды послала её мать в лес копать дикий батат. Девочка взяла лопату, плетёнку, пошла в лес и забралась в глухую чащу. В чаще было гнездо белых термитов, и в нём глубокая нора. Стала девочка около этого гнезда искать батат, лопата у неё соскочила с черенка и угодила прямо в нору.

Девочка бегала-бегала вокруг, никак лопату достать не может, стала звать на помощь.

Вдруг из густых зарослей вылез лев — царь зверей, старый-престарый.

— Девочка, я слышал, ты звала на помощь, — говорит он. — Я готов помочь тебе — достану лопату. Но ты должна полечить мои нарывы на спине. Другой благодарности мне не надо.

— Ах, дедушка! Вы мне только достаньте лопату, я всё для вас сделаю.

Достал лев лопату и стал ожидать, исполнит ли девочка своё обещание. А девочка оторвала кусок от своей юбки, нашла лечебной травы и стала привязывать её к больным местам на спине льва

Как только закончила она своё дело, лев вдруг преобразился, шерсть его заблестела. Он словно помолодел на несколько лет! Говорит тогда лев девочке:

— Давай свою бамбуковую плетёнку, я тебе батата хорошего насыплю.

Девочка подала бамбуковую плетенку, а лев тайком насыпал её доверху чистым золотом и серебром, потом закрыл плотно и говорит:

— Ну, бери свою плетёнку и ступай домой. Вернёшься, позови родителей, братьев и сестёр и тогда уж открывай.

Поблагодарила девочка льва, распрощалась с ним, пришла домой, позвала родителей, сестёр, братьев и открыла плетёнку. Глядь, а в ней золото и серебро так и сверкают!

Не прошло и нескольких дней, как об этом происшествии узнала соседка, у которой тоже была дочка. Стала она бранить-стыдить свою дочь:

— Посмотри на других! Из лесу золото-серебро плетёнками таскают, сестёр-братьев одаривают. А ты ничего, кроме диких бататов, не находишь. Бери лопату, ступай к гнезду белых термитов и делай всё, как соседская девчонка.

Пошла соседская дочь в лес. Забросила она лопату в нору и стала умолять льва помочь ей, обещала любые его желания исполнить.

Достал лев лопату, а в благодарность попросил очистить его нарывы.

— Не могу, дедушка. Твоя шкура неприятно пахнет, — говорит соседская дочка. — Я до неё даже дотрагиваться не хочу.

— Ну, что же, — сказал лев. — Ладно, давай-ка свою бамбуковую плетёнку, я положу тебе кое-чего...

Девочка скорее протянула ему плетёнку. Наложил лев в плетёнку камней и говорит:

— Ступай домой, позови мать, а потом открывай плетёнку.

Обрадовалась девочка. Прибежала домой, еле дотащила своё богатство, позвала мать. Открыли они плетёнку, хотели золото и серебро делить, а там камни лежат.

А царь зверей наконец-то узнал, что такое человечность. Под этим словом подразумевается милосердие и сострадание к тому, кто нуждается в помощи, и это — куда дороже золота и серебра.

(по мотивам камбоджийской сказки)

Все выпуски программы Пересказки

Арзгир. Путешествие в историю

Фото: Annika Treial / Unsplash

Село Арзгир расположено на юго-востоке Ставропольского края, в долине реки Чограй. На карте России это селение появилось в 1876 году. Его жителями стали крестьяне из южных губерний Российской империи — государство помогало им обосноваться на новом месте после отмены крепостного права. Такое освоение земель вначале враждебно встретили кочевники — они привыкли использовать Чограйские просторы для выпаса лошадей. Однако, вскоре переняли у крестьян оседлый образ жизни, методы ведения хозяйства и православную веру. Население Арзгира стало единой дружной семьёй. Взаимовыручка помогла жителям пережить голод в двадцатых годах двадцатого века, немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны. Сплочённость отличает сельчан и поныне. Её основа — православие. В праздничные дни на богослужении в местной церкви Рождества Богородицы яблоку негде упасть.

Радио ВЕРА в Арзгире можно слушать на частоте 103,8 FM