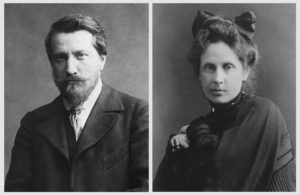

Художник Валентин Серов написал множество портретов. Но самой любимой натурщицей Валентина Серова была его невеста, а затем жена Ольга. Известно около десяти картин и эскизов, на которых изображена супруга художника. Искусство — отражение жизни, и в жизни Валентина Серова Ольга тоже занимала исключительное место.

Осенью 1879 года живописец переехал в Петербург и поступил в Императорскую Академию Художеств. Начинающий художник каждую субботу бывал в гостях у своей тёти — известного педагога Аделаиды Симонович. Здесь он познакомился с юной Лёлей Трубниковой, сиротой, которая после смерти матери от туберкулёза, воспитывалась в доме Аделаиды Семёновны. Молодые люди признались в любви друг к другу, однако Валентин очень долго не решался сделать Лёле предложение, поскольку не был уверен в своей способности материально обеспечить жену и будущих детей.

В 1885 году у Лёли заподозрили туберкулёз, и ей пришлось поехать на лечение в Одессу. Опасения не подтвердились, но девушка решила не возвращаться в Петербург и осесть в южном городе. Она нашла место домашней учительницы и одновременно преподавала на местных музыкальных курсах. Валентин опасался, что, находясь вдали от него, Лёля разлюбит его. В Одессу одно за другим летели письма: «Лёля милая, брось, прошу тебя, тоскливые думы. Смотри веселее и не думай бросать меня — слышишь? На мои колебания бывшие не смотри, я вообще во всём сильно колеблющийся, но теперь крепну помаленьку и думаю, что понемногу и наши отношения установятся». Серов в своих письмах делится с невестой и духовными переживаниями. Он сокрушается, что совсем не умеет молиться и боится думать о Боге, но стремится. Именно в этот период художник написал свою картину «Зима в Абрамцеве. Церковь».

Вскоре у Валентина появились первые крупные заказы. Например, знаменитую картину «Девочка с персиками» купил за 300 рублей меценат Павел Третьяков. А за роспись плафона «Феб лучезарный» тульские помещики Селезнёвы заплатили тысячу. Теперь художник был уверен в своем финансовом будущем. Серов отправился в Одессу, где сделал Лёле предложение. Несколько недель они провели вместе: часто ездили к морю, а вечерами, пока Лёля шила или читала, Валентин рисовал её портрет.

Они обвенчались в январе 1889 года. Свидетелем на свадьбе был друг и наставник Серова художник Илья Репин. Венчание и свадебная трапеза получились очень скромными. Зато медовый месяц они провели в Париже, посетив Лувр и Всемирную техническую выставку.

Валентин и Ольга прожили вместе 22 года. У них родилось шестеро детей. Серов писал по несколько картин одновременно, преподавал, участвовал в российских и зарубежных выставках, а с 1892 года его стали приглашать для работы над портретами членов царской семьи. Он очень часто бывал в разъездах, и большая часть житейских забот легла на плечи Ольги: она воспитывала детей, вела семейную бухгалтерию, руководила строительством, а затем управляла дачей в деревне Ино Выборгской губернии. Серов писал ей почти каждый день и в каждом письме уговаривал: «Лёлюшка, дорогая, зачем так волнуешься по поводу ремонта и трат — это всегда так бывает. Главное — береги своё здоровье и детей, вот и всё — остальное пустяки — деньги дело наживное».

Одна из самых известных картин Валентина Серова — «Лето». С нее на нас смотрит Ольга Серова. Она одета в белую шляпку с синими лентами, в белую широкую утреннюю блузу. Вокруг — июльская зелень, деревья и трава. Вдали двое детей Валентина и Ольги собирают яркие летние цветы. Молодая женщина улыбается, потому что смотрит на любимого и любящего мужчину.

Псалом 103. Богослужебные чтения

Весь мир наполнен Богом, утверждает Священное Писание. Но почему мы этого не ощущаем? Как нам в этом убедиться? Ответ на этот вопрос можем найти в 103-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 103.

1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечён славою и величием;

2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;

3 устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.

4 Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий.

5 Ты поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки и веки.

6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты её, на горах стоят воды.

7 От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;

8 восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них.

9 Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.

10 Ты послал источники в долины: между горами текут воды,

11 поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.

12 При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.

13 Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.

14 Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,

15 и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.

16 Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил;

17 на них гнездятся птицы: ели — жилище аисту,

18 высокие горы — сернам; каменные утёсы — убежище зайцам.

19 Он сотворил луну для указания времён, солнце знает свой запад.

20 Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время неё бродят все лесные звери;

21 львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.

22 Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища;

23 выходит человек на дело своё и на работу свою до вечера.

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих.

25 Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими;

26 там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нём.

27 Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в своё время.

28 Даёшь им — принимают, отверзаешь руку Твою — насыщаются благом;

29 скроешь лицо Твоё — мятутся, отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются;

30 пошлёшь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли.

31 Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!

32 Призирает на землю, и она трясётся; прикасается к горам, и дымятся.

33 Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.

34 Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.

35 Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!

Только что прозвучавший псалом — это молитвенное размышление над тем, как прекрасно и гармонично Бог устроил нашу Вселенную. Многие толкователи Священного Писания отмечали, что по своему содержанию, по своим богословским идеям 103-й псалом напоминает первые главы книги Бытия, где говорится о творении нашего мира. Псалмопевец благодарит Бога за то, что «многочи́сленны дела́ Твои́, Го́споди! Всё соде́лал Ты прему́дро; земля́ полна́ произведе́ний Твои́х». Каждое живое существо, каждое растение, каждый предмет неживого мира, весь уклад и порядок вещей — всё для псалмопевца яркое свидетельство того, что Господь проявляет о мироздании особую заботу и Промысл. Всё пронизано Его любовью.

Во всех этих славословиях привлекает внимание одна деталь. Автор псалма хвалит Бога за то, что мы часто называем естественным ходом вещей. Он благодарит Его за обыкновенное. За то, что земля вращается, за то, что солнце восходит и заходит, за то, что вода мокрая, а горы высокие. Нам может показаться это обыкновенной риторикой. Дескать, так положено по закону жанра. Однако для псалмопевца всё не так. Его славословие отражает великую духовую истину, которую он прочувствовал на собственном опыте. Суть её в том, что Бог действует в этом мире тайно, скромно, безымянно. Он не навязывается нам. Он старается быть незаметным. Чтобы не потревожить нашу совесть. Он ждёт, что мы сами сделаем шаг к Нему навстречу и всё увидим. Отчасти именно по этой причине Он отказывается называть Своё имя ветхозаветным праведникам. «Что тебе до имени моего, оно чудно!» — говорит Он Моисею. В полноте эти кротость и смирение Творца проявились в Его воплощении. Он стал обычным человеком и умалил себя до смерти на кресте.

Как же нам тогда самим увидеть и ощутить, что за всеми благодеяниями, и теми, которые мы ощущаем, и теми, которые нам кажутся естественными, стоит Бог? Всё просто. Научиться самим подобным образом действовать в жизни. Действовать безымянно. Сделал добро и забыл. Христос прямо призывает к этому в Евангелии: «когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне». Лишь в том случае, если будем усердно воспитывать в себе этот навык, Бог постепенно будет открываться нам. И показывать, что вся земля полна Его славы.

Послание к Евреям святого апостола Павла

Евр., 306 зач., II, 11-18.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Во время раскопок в древней части Иерусалима археологи постоянно находят особые керамические сосуды, в которых ветхозаветные иудеи носили воду. Не для питья, а для ритуального омовения, поскольку закон Моисея имел указание на необходимость избегать осквернения и, соответственно, постоянно омываться. Об осквернении (не физическом, а духовном) и его преодолении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2-й главы своего послания к Евреям, что читается сегодня утром в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Глава 2.

11 Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.

16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.

17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.

18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

На следующий день после Рождества Христова Православная Церковь молитвенно прославляет подвиг Богородицы и Девы Марии, подарившей Сыну Божьему человеческое естество. Благодаря Богоматери произошло это удивительное соединение Божества и человечества — Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью, за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть Его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной.

Всё перечисленное указывает сразу на несколько вещей. Первая — что мы сотворены Богом хорошо. Да. Из-за падения Адама и Евы наше естество огрубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несёт на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Рождества Христова мы призваны увидеть, в том числе, и возвышение нас, людей, до высоты Божественного принятия. Спаситель приходит не как ангел, не как какое-то иное высокодуховное существо. Он стал человеком! Или как пишет апостол Павел в прозвучавшем отрывке: «Он (Христос) не стыдится называть их (людей) братиями, говоря: возвещу имя Твоё (Бога-Отца) братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя».

Второе, о чём необходимо сказать, это то, что Христос принимает именно человеческое естество, которое понесло печальное влияние греха Адама и Евы. Тело Сына Божьего болело и страдало. Иисус в полной мере разделил с нами все аспекты нашего бытия — кроме греха. И искупительным следует считать не только моление в Гефсиманском саду и не только Голгофу. Искупительной стала вся земная жизнь Сына Божьего, Который Своими словами и поступками освятил привычное нам бытие. Благодаря Христу этот мир избавлен от древнего проклятия — он вновь соединён с Божественным Небом. Апостол пишет об этом возвышенно: «как дети (то есть люди) причастны плоти и крови, то и Он (Христос) также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».

Мы избавлены от рабства тьмы. Мы свободны и можем теперь служить Богу, не боясь никакой скверны или проклятия. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы распорядимся полученными от Христа дарами. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать — поступок, основанный на любви к Богу и людям, теперь служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношении к другим людям и видеть в них, прежде всего, тех, кто создан по образу Божию. Конечно, это сложно, но возможно.

И Сын Божий, родившийся, воскресший и вознёсшийся на Небо, готов и тут нам помогать — утешая и наставляя нас на верном пути. Христос продолжает участвовать и в жизни Церкви, и в судьбах мира. Он всё так же не упраздняет нашей свободы, но действует так, чтобы мы сами сделали правильный выбор. Или как пишет апостол Павел в заключении сегодняшнего отрывка: «ибо как Сам Он (Христос) претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!