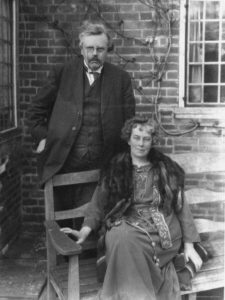

Гилберт Честертон и Франсис Блогг познакомились в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Честертон происходил из зажиточной семьи, закончил одну из лучших частных школ Лондона, но не стал поступать в Оксфорд или Кембридж, как его школьные друзья. Гилберт переживал депрессию — он никак не мог найти себя. Начал заниматься живописью, но бросил, посещал курсы литературного мастерства и не закончил их.

В дом профессора Блогга Честертона привёл школьный приятель. Блогги считались либералами, на семейных вечерах у них часто бывали литераторы, переводчики, критики.

Франсис первая подошла к Гилберту и завязала с новым гостем разговор. Честертону пришлась по душе её независимость в суждениях и поступках. Она не стремилась походить на идеал того времени — мечтательную томную барышню. Практичная, жизнерадостная Франсис закончила колледж, преподавала в воскресной школе, писала стихи.

Честертон в своей прозе очень любил расставлять цветовые акценты. По следам первого впечатления от каштановых волос и зелёного платья Франсис он записал: «...гармония коричневого и зелёного. Есть и золотое, не знаю, что, наверное — корона». В этих словах не было сарказма, лишь искреннее любование Франсис.

В своём дневнике Честертон признавался: «Если я и должен что-то сделать для этой девушки, так это стать перед ней на колени; если бы я говорил с ней, она бы никогда не обманывала меня; если бы я полагался на неё, она никогда не отвергала бы меня; если бы я любил её, она никогда бы не играла со мной».

Гилберт стал бывать в доме Блоггов каждый вечер, Франсис не скрывала своей симпатии к нему. Особое восхищение у Честертона вызвало то, что вопреки моде на две крайности — оккультизм и скепсис, Франсис была искренне верующим человеком. Родители Честертона уважительно относились к христианской этике, но церкви сторонились. Благодаря Франсис Честертон пережил духовное возрождение. Позднее он посвятил ей роман со словами: «Той, что дала мне крест». Под крестом Честертон имел в виду обретение живой веры в Бога.

Венчание состоялось в тысяча девятьсот первом году. Это событие совпало с уходом Гилберта в журналистику. Ему дали колонку в газете «Дейли Ньюс», печатали и в других изданиях. Честертона ценили за юмор, умение восхищаться обыденностью и видеть в малом — великое, в привычном и повседневном — уникальное. Его эссе лучились христианской радостью.

К молодому автору быстро пришла популярность. Вскоре вышли и первые романы Честертона. Но работа журналиста-подёнщика слишком выматывала его и не приносила дохода. Франсис видела, что творческий потенциал Гилберта лежит не в журналистике, а серьёзной литературе. Она настояла на переезде, и в тысяча девятьсот девятом году Честертоны покинули шумный Лондон и обосновались в Биконсфилде. Франсис стала менеджером и литературным агентом мужа. Она придумала даже его узнаваемый стиль: широкий плащ и шляпу с большими полями.

Вскоре Честертон выпустил первую книгу детективных новелл о католическом священнике отце Брауне, которая прославила его на весь мир. Друг семьи, священник О’Коннор говорил, что своими лучшими работами Честертон во многом обязан неизменному энтузиазму жены.

Детей у пары не было, но в их доме часто устраивались праздники для маленьких племянников и племянниц. В начале двадцатых супруги стали опекать молодую девушку, Дороти Коллинз. Она работала литературным секретарём у писателя и стала Честертонам дочерью.

Гилберт скончался в тысяча девятьсот тридцать шестом. «Как живут друг без друга те, кто друг друга любит?», — восклицала Франсис, остро переживая боль утраты. Победить эту боль ей помогло новое дело любви — в память о муже Франсис основала благотворительный фонд, который помогал приходской церкви города Биконсфилда.

«Наследие протоиерея Иосифа Фуделя». Надежда Винюкова

У нас в студии была кандидат исторических наук, старший преподаватель Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Надежда Винюкова.

Разговор пойдет о жизни и служении известного священника начала ХХ века протоиерея Иосифа Фуделя, о его духовном наследии и вкладе в развитие русской религиозной мысли. О его пути к священническому служению, к которому он стремился, чтобы нести людям свет христианской веры, о его служении в тюремном храме и заботе о заключенных, а также о том, почему он считал, что лишь на почве Православия может произойти соединение интеллигенции и народа.

Кроме того речь шла о книге нашей гостьи «Апология чистого христианства: Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя».

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождественская сказка». Священник Федор Лукьянов, Светлана Феодулова

Гостями программы «Светлый вечер» были настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов и оперная певица, многодетная мама Светлана Феодулова.

Мы говорили об отношении детей к сказкам, о значении и роли положительных и отрицательных сказочных героев, как это помогает воспитывать понимание добра и зла, о влиянии музыки на развитие ребенка, а также о новом праздничном концерте Светланы Феодуловой для всей семьи, Рождественской сказке «Секрет Новогодних игрушек».

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

«Помощь бездомным». Оксана Шалыгина, Илья Кусков

У нас в гостях были заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксана Шалыгина и директор социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый прием», председатель фонда «Помощник и Покровитель» Илья Кусков. Разговор шел о том, каким образом можно помогать бездомным.

Наши гости рассказали, почему, помимо первой помощи, важно организовывать для людей без крова над головой рабочие места — как, например, Илья организовал кожевенную мастерскую, где подопечные могут не только сами учиться кожевенному делу и зарабатывать этим себе на жизнь, но и передавать знания другим.

Ведущий программы: пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Все выпуски программы Делатели