«…Она не позволила себе разрыдаться. Ослабеет. Располоснула на четыре части фото, бросила клочки в печь, отряхнула руки о передничек и вдруг начала неумело бросать кресты на себя, глядя на картонную иконку, которую сама же и купила за двадцать рублей после смерти Аркаши. Мимолетом подумала, что надо было, наверное, идти в церковь, к Богу. Но уж чего соваться с верой, когда вся вера потерялась, изошла, да и о Боге вспомнила она сейчас вот, когда приспичило. Это что же, опять спекуляция, снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью. Не-эт…»

«…Она не позволила себе разрыдаться. Ослабеет. Располоснула на четыре части фото, бросила клочки в печь, отряхнула руки о передничек и вдруг начала неумело бросать кресты на себя, глядя на картонную иконку, которую сама же и купила за двадцать рублей после смерти Аркаши. Мимолетом подумала, что надо было, наверное, идти в церковь, к Богу. Но уж чего соваться с верой, когда вся вера потерялась, изошла, да и о Боге вспомнила она сейчас вот, когда приспичило. Это что же, опять спекуляция, снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью. Не-эт…»

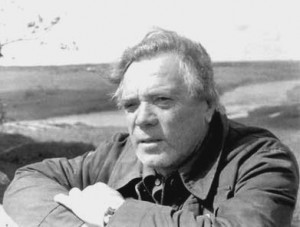

Это был фрагмент последнего «военного» рассказа Виктора Петровича Астафьева «Пролетный гусь», опубликованного в январском номере «Нового мира» за 2001-й год. Поздней осенью того же года Астафьева не стало. Его первый посмертный сборник был именован по этому же произведению. А читал, как вы узнали, конечно, народный артист Олег Табаков.

Я знаю точно, знаю наверняка, что любой человек, прочитавший эту горькую, страшную, душераздирающую вещь в первый раз, не забудет её уже никогда, пусть Астафьев и не баловал нас хэппи-эндами, и правильно, дерзновенно добавлю я, делал. Иначе и не было в нас частицы астафьевского мира, ему ведь никогда – этому миру, никогда, как говорил его друг Валентин Курбатов, «не выболеть».

То, что вы слышали, это последние минуты героини «Пролетного гуся», цветаевской тезки Марины - перед добровольным уходом. Сынок Арканя, плод ее любви с обретенным солдатом-мужем Данилой - сгорел от неизлечимой хвори, мужа-солдата, замордованного нищетой, добыванием лесной дичи в холодном лесу сожрал туберкулез, плохие люди загнали ее в тупик унижения, только хозяйка, пустившая жить и ставшая родной, еще доживала. У нее, Марины отобрали все, кроме чувства собственного достоинства, так часто, увы, молочного брата гордости. Вообще – всё. А Бога она узнать не успела. И виною тому не только природа человеческая, но и время советское, и люди советские замордованные высокомерным, хамским начальством, которое ни о каком Боге, кроме начальства верховного, надмавзолейного, и знать не хотело, многое. Вина эта, думаю, и посейчас здесь. Без всяких пафосных красивостей я и в себе ее чувствую. А Марину за ее грех, пусть судит Бог, не мы и не Астафьев. Он-то плачет по ней.

После смерти писателя-фронтовика от второго инсульта на столе осталась такая запись: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание». И в те же примерно времена, чуть ранее он написал в своей последней повести «Веселый солдат»: ««Какими чуткими, какими блаженство дарящими минутами одаривает вечер человека! Как печально и торжественно все вокруг. Как разрывает грудь чувство любви ко всем и всему. Как хочется благодарить Бога и силы небесные за те минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать».

Вот и думайте. А «Пролетного гуся» давайте найдем и прочитаем. Сначала нам будет хорошо, потом очень плохо, а потом, Бог даст, придет то третье, о чем говорилось другим великим автором: «Мы не врачи, мы – боль».

Дата после окончания рассказа – тоже авторская - в ткани вещи, она астафьевскими словами. Она важна.

«Все время державшаяся спокойно, отрешенная уже от всего на свете, закаменелая, перекинув веревку с колесиком через брус, Марина вдруг заспешила, зашептала, увязывая веревку в петлю:– Счас, счас, счас, миленькие мои. Я к вам, я к вам. Что же я здесь одна и одна? Я к вам, я к вам. <…> Марина знала, что Виталия Гордеевна все сделает по уму, положит ее рядом с Аркашей и Данилой, да и сама, судя по всему, скоро рядом с ними ляжет. И добро, и ладно. Вместе дружно и не тесно, может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом.

Шел одна тысяча девятьсот сорок девятый год».

«Почитание мощей». Илья Семененко-Басин, Петр Чистяков

Гостями программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук Илья Семененко-Басин и доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Пётр Чистяков.

Разговор шел о компании по изъятию мощей в Советском Союзе, о судьбе некоторых из них и о сохранении традиции почитания святых мощей.

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Четвертая беседа с Петром Чистяковым была посвящена изучению архивов уполномоченных по делам религий в СССР (эфир 08.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Яркие воспоминания о встречи Рождества Христова;

— Православие в Аменике в 1990-е года;

— Рождественские традиции;

— 100-летие со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева)

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Журнал от 09.01.2026». Алексей Соколов, Максим Печенкин

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Анна Леонтьева и Константин Мацан, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и главный режиссер Радио ВЕРА Максим Печенкин вынесли на обсуждение темы:

— Детские программы в эфире Радио ВЕРА, программы из цикла «Вера и Фома»;

— Русская литература, писатели-деревенщики XX века;

— Фильмы протоиерея Сергия Баранова;

— Медийные проекты для молодых людей;

— Как Рождество Христово изменило мир и мировую культуру.

Ведущие: Константин Мацан, Анна Леонтьева

Все выпуски программы Журнал