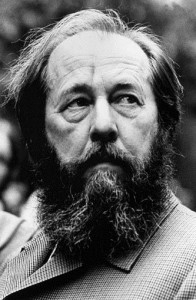

Весной 2016 года, на сетевом портале «Старое Радио», где пополняется большое собрание архивных «аудиодокументов» (старых радиопередач, спектаклей, творческих вечеров и тому подобного), – появились редкие звукозаписи авторского чтения Александра Солженицына, сделанные ещё до высылки писателя из России.

Эти записи были сделаны на квартире учёного-историка Ивана Рожанского, который записывал не только Солженицына, но и Анну Ахматову, и Шаламова, и Бродского – многих. И вот я слушаю чтение Солженицыным одного из своих ранних рассказов; рассказа 1966-го года – «Пасхальный крестный ход».

«Учат нас теперь знатоки, что маслом не надо писать всё, как оно точно есть. Что на то цветная фотография. Что надо линиями искривлёнными и сочетаниями треугольников и квадратов передавать мысль вещи вместо самой вещи.

А я недоразумеваю, какая цветная фотография отберёт нам со смыслом нужные лица и вместит в один кадр пасхальный крестный ход патриаршей переделкинской церкви через полвека после революции. Один только этот пасхальный сегодняшний ход разъяснил бы многое нам, изобрази его самыми старыми ухватками, даже без треугольников…»

Начало рассказа «Пасхальный крестный ход» читал его автор – Александр Солженицын. Архивная запись середины 1960-х годов.

Итак, писатель кропотливо рассказывает о крестном ходе маленькой группы духовенства и верующих, на которых пришла поглазеть советская молодёжь – развязная, очень агрессивная, самодовольная, кто-то под хмельком, а кто, вероятно, и на спецзадании – «отслеживать» или ещё что.

Нарисованная Солженицыным картина нынче, кажется, немыслима, невозможна.

Да, сегодня такое трудно представить. Но ведь и многие из нас отчётливо помнят те времена, когда и фотографировали молящихся открыто, когда несмотря на конституцию – веровать и участвовать в церковной жизни можно было или уж совсем тайно, или вот так – подвигом…

Понадеемся, что это время ушло навсегда. Но и не забудем, что оно – было.

И возблагодарим… кого? – Да Господа же нашего, что в неизреченной благости своей сподобил жить-поживать в открытые времена, когда и представить, что вот …вышел этот крестный ход из Храма, – а дальше? –

«…а дальше Хода нет. Никого больше нет! Никаких богомольцев в крестном ходе нет, потому что назад в храм им бы уже не забиться. Молящихся нет, но тут-то и поперла, тут-то и поперла наша бражка! Как в проломленные ворота склада, спеша захватить добычу, спеша разворовать пайки, обтираясь о каменные вереи, закруживаясь в вихрях потока – теснятся, толкаются, пробиваются парни и девки – а зачем? Сами не знают. Поглядеть, как будут попы чудаковать? Или просто толкаться – это и есть их задание?

Крестный ход без молящихся! Крестный ход без крестящихся! Крестный ход в шапках, с папиросами, с транзисторами на груди – первые ряды этой публики, как они втискиваются в ограду, должны ещё обязательно попасть на картину! И тогда она будет завершена!..»

Ну, а мне этот рассказ дорог ещё и тем, что крестился я в начале 1990-х в этом самом Преображенском храме, что написан этот рассказ именно в Переделкине, на второй день Пасхи, и написан через два дня после того, как я появился на свет.

Да создан он ещё – и в доме Корнея Чуковского, в доме, который однажды станет музеем, и в котором я работаю, уже почитай, тридцать последних лет.

Но – главное, говорю я себе: цени, цени то, что имеешь. Не забывай благодарить.

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О Ветхом и Новом заветах

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому».

О Ветхом и Новом заветах — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема