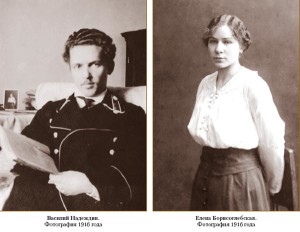

Безвинными страдальцами называли российских священнослужителей, гонимых за веру после революции. Без вины виноватыми были и их жёны. Но они умели переносить страдания. Их поддерживала любовь. «Любовь, которая никогда не отпадает», - как писал священномученик Василий Надеждин в своём последнем письме к жене Елене Борисоглебской.

Безвинными страдальцами называли российских священнослужителей, гонимых за веру после революции. Без вины виноватыми были и их жёны. Но они умели переносить страдания. Их поддерживала любовь. «Любовь, которая никогда не отпадает», - как писал священномученик Василий Надеждин в своём последнем письме к жене Елене Борисоглебской.

Познакомились они во время Первой мировой войны на благотворительном концерте. Юный семинарист Василий обратил внимание на прелестную барышню – Леночку Борисоглебскую, игравшую на рояле. Она была дочерью артиста Большого театра и училась в консерватории. Игра талантливой пианистки поразила Василия. После концерта юноша подарил Лене розу и передал ей полное восхищения письмо. Так начиналась их любовь.

«Чувствую большую симпатию к Василию Фёдоровичу. Вчера получила от него милые стихи. Так нежно, радостно на душе», - записывала в дневнике Лена. И после обручения: «Сегодня ночью не спалось и вдруг особенно ярко почувствовала нашу связь, как таинство. Символ его – кольца на наших руках. Мы связаны, обручены». Это было в самом начале 1918-ого. Свадьбу отложили на год. Василий был вынужден уехать из Москвы в Пензенскую губернию. Оттуда он писал своей Элиньке: «Я вполне сознаю, что недостоин тебя, и не стою тебя и не знаю, когда установится между нами равновесие. Кажется мне, что ты больше обогатила меня своим "невестием", чем я тебя - своим "жениховством". Семейное равновесие установилось в апреле 19-ого. Василий и Елена обвенчались. Через год у них родился первый сын.

Происходящее в стране разбивало сердце Василия. Закрывались храмы, их имущество разворовывалось, в школах запрещалось преподавание Закона Божия. «Мне больно и жутко не за себя, не за тебя, но за многих русских людей, губящих свои души», - говорил Василий жене. Он - выпускник Духовной Академии – не мог закрывать на это глаза: «Пора нам, Элинька, решиться на подвиг. При первой возможности я принимаю сан священника».

Возможность представилась в 1921 году. Василий был рукоположен во диакона, а потом во иерея в Никольском храме, где он и служил до своего ареста. Отец Василий проповедовал, занимался образованием молодых прихожан, организовал из них хор, в котором аккомпаниатором была Елена Сергеевна, учил детей Закону Божию. Власти сделали священнику первое предупреждение, выгнав его с беременной женой и четырьмя детьми из церковного дома. Надеждиным пришлось снимать комнату, больше похожую на чулан. Это было незадолго до ареста отца Василия и его отправки на Соловки. Но до них батюшка не доехал. Тяжело заболев, он умер в Кеми.

Елена Сергеевна, когда муж оказался в лагерной больнице, добилась разрешения приехать к нему. Измученная горем, она писала домой: «Хожу вдоль забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета, где лежит мое кроткое угасающее солнышко. Вижу часть окна и посылаю привет и молюсь». Несмотря на ожидание самого худшего Елена Сергеевна была счастлива тем, что находится подле мужа. Он умер в феврале 30-ого года. Жена всю ночь молилась у тела супруга. Потом ей разрешили похоронить его.

Отец Василий предчувствовал свою смерть. Успел написать прощальное письмо жене. «Моя дорогая, любимая, единственная Элинька! Как ярко вспоминаю я наш светлый мир, наше семейное счастье, тобою созданное и украшенное! Десять лет безоблачного счастья! Благодарю тебя! За твою музыку, за музыку души твоей, которую я услышал. Прости, родная! Люблю тебя навсегда, вечно».

Елена Сергеевна нашла в себе силы перенести своё личное горе. У неё остались малыши, нужно было думать о них. Но спустя три года арестовали и её. На долгих восемь лет Елену Сергеевну сослали в Каширу. Её сердце разрывалось от разлуки с детьми, но она не потеряла главного - Веры. И уже вернувшись из ссылки писала: «За все благодарю Бога. Страдания очистили меня». Она не унывала, об этом просил покойный муж в своём последнем письме и жила строчками из него: «Мы дождёмся радостного свидания в светлом царстве любви и радости, где уже никто не сможет разлучить нас».

«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова

Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.

Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды