В четвёртом столетии Египет переживал новый подъём культуры. На этот раз жители долины Нила уже не строили гигантских пирамид и не упражнялись в искусстве бальзамирования. Однако наследие, оставленное потомками фараонов за несколько веков христианской эры, оказало даже большее влияние на человечество, чем затерянные в пустыне чудеса архитектуры. Египет — родина христианского монашества. А коренные жители Египта — копты — основоположники этого удивительного явления.

По обе стороны великого Нила в пустынях и оазисах жили тысячи подвижников. Их духовный авторитет признавался по всей Римской Империи. А опыт духовной жизни; тонкое знание человеческой психологии и ответы, на главные вопросы человеческого существования стали достоянием всего христианского мира.

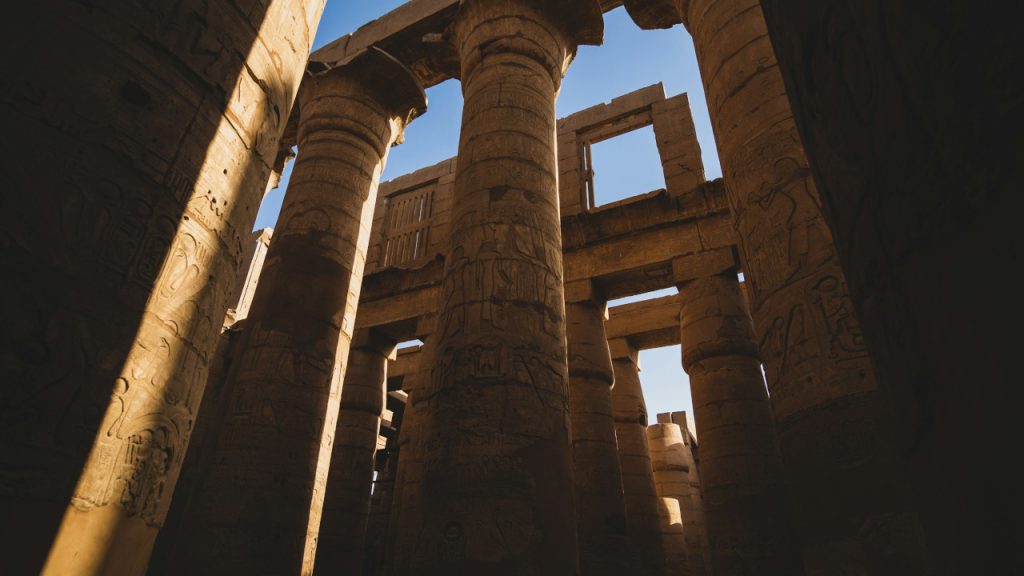

Преподобный Пимен Великий один из самых значимых египетских подвижников того времени. Он родился около 340 года в коптской семье. Вместе с шестью родными братьями принял монашество и жил в пустыне именуемой Скит к западу от Александрии. Однажды, когда кочевые ливийские племена совершили большой набег на скитских монахов, Пимену и его братьям едва удалось спастись. После этого они поселились на руинах языческого храма в древнем городе Теренутис на берегу Нила.

Много лет преподобный Пимен провёл в безмолвии, отсекая от себя всё, что отвлекает и расслабляет человека. Родственные связи и житейские хлопоты; похвалу и почёт; назойливый шум и суету окружающих — весь поток эмоций, которые составляют нашу повседневность, преподобный воспринимал так, словно уже умер. Всё его внимание занимали плач о своих духовных немощах и мысли о Боге, спасающем человека.

Этот трудный путь, доступный лишь немногим, не сломал его. Он не сделался чёрствым или чрезмерно суровым человеком, но благодать Духа Святого открыла в нём бездны любви к ближним. Зная о чьей-либо слабости, Пимен Великий всегда становился на сторону грешника, защищая его от осуждения окружающих, и исподволь показывая выход из греховного состояния.

Братья:

— Отец Пимен, дай нам совет. Если мы увидим брата дремлющим в церкви, то велишь ли разбудить его, чтоб не спал на молитве?

Пимен:

— Если я увижу брата моего дремлющим на молитве, — положу голову его на колени мои и успокою его.

Братья:

— А если увидим, что ближний наш согрешил, то полезно ли будет скрыть его согрешение?

Пимен:

— Когда мы прикрываем согрешения других людей, Бог покрывает наши согрешения. Если же мы обнаружим согрешение другого человека перед всеми, тогда Бог откроет и согрешения наши.

Если человек согрешит, и будет отрекаться, говоря: я не грешен, — не обличай его; иначе ты отнимешь у него расположение к добру. Если же скажешь ему: не унывай, брат, не отчаивайся, но будь осторожнее, — чрез это возбудишь душу его к покаянию.

В те времена монахи совершали подвиги самоотречения и воздержания, которые поражают нас своей трудностью. Терпеть жару и жажду. Ограничивать себя в пище и сне. Ночи стоять на молитве. Всё это могли египетские отцы, и всё это прошел Пимен Великий. Но чем больше он преуспевал в монашеском искусстве, тем явственнее ему открывалось, секрет христианской жизни не в количестве поклонов и дней, проведённых без еды, а в сердце, которое отдаёт себя Богу. Этому он учил своих духовных детей.

Брат:

— Отец Пимен, я сделал великий грех, и хочу приносить покаяние в течение трех лет.

Пимен:

— Это очень много, брат.

Брат:

— Тогда в течение одного года.

Пимен:

— Что ты? И этого много!

Брат:

— Тогда сорок дней, как установлено святыми отцами.

Пимен:

— Я убеждён, что если согрешивший покается от всего сердца, и уже не будет более впадать в грех, то Бог примет покаяние его и в три дня.

Прожив 110 лет преподобный отошел ко Господу, около 450 года. Он оставил после себя краткие поучения-афоризмы, где найдутся слова и для монаха, и для мирянина. Учение преподобного отличает исключительный духовный реализм.

Вот только некоторые из его высказываний:

«Всё что выше меры — от бесов».

«Если мы гонимся за спокойствием, то оно бежит от нас; если же мы бежим от него, то оно само гонится за нами».

«Даже если человек сделает новое небо и новую землю, то и тогда не может остаться беспечальным».

Выдающийся российский наставник монашества святитель Игнатий Брянчанинов так писал о древнем подвижнике:

«Святой Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, чуждую легкомыслия, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомудрия. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие благода̀тные дары».

12 декабря. О подвиге Святого Авива

Сегодня 12 декабря. День памяти священномученика Авива, епископа Некресского, жившего в шестом веке.

О его почитании — священник Стахий Колотвин.

13 преподобных ассирийских отцов, которые спустя два века после равноапостольной Нины, можно сказать, заново просветили Грузию, которая погрязла в суевериях, которая была под персидским владычеством, и насаждалось зороастрийство, и поэтому многие люди из страха отступили от Христа. Пришли, поселились в монастыре, в одном Зедазени, на горе, на высокой, а потом разошлись по разным уголкам Грузии. И вот на восток пошёл преподобный Авив Некресский.

Тем не менее, в отличие от большинства преподобных отцов ассирийских, он почитается не в лике преподобных. Почему? Потому что он был избран епископом. Это было время, когда Грузия — сильное государство, пусть и маленькое — в эпоху равноапостольной Нины была полностью покорена могущественной персидской державой, и поэтому, как вот новомученики и исповедники в XX веке, кто становился епископом в годы советских гонений, уже подписывали себе смертный приговор, так и три преподобных отца ассирийских стали епископами, но только один из них — Авив Некресский — стал мучеником, пострадал за Христа. И его тело за такой великий подвиг было абсолютно нетленным, что даже и звери, и птицы его не тронули. Его смогли предать погребению, но уже не в родном Некресском монастыре на кахетинских солнечных склонах, а в центральном грузинском монастыре Самтавро, где покоятся мощи первых православных грузинских царей Мариана и Наны.

Все выпуски программы Актуальная тема

12 декабря. О творчестве Владимира Шалинского

Сегодня 12 декабря. В этот день 100 лет назад родился композитор Владимир Шаинский.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Отказать в талантах Владимиру Шаинскому никак нельзя. Благодаря его оптимизму жизненному, юмору, умению с детьми говорить детским языком он достиг такой степени известности и популярности, которая современным песенникам и не снилась. «Крокодил Гена», «Чунга-Чанга», «Облака — белогривые лошадки», «Дождь пойдёт по улице», «Старуха Шапокляк», «Не плачь, девчонка», «Птицы счастья завтрашнего дня», «Уголок России», «Отчий дом» — эти произведения исполнялись миллионами, слушали — десятками миллионов, и все они родились в сердце человека, который никогда не унывал и стремился видеть светлую сторону жизни, не склонен был к депрессии, к негативу. «Именно по плодам познаётся всякое древо», — говорит Спаситель. Возможно, Владимир Шаинский был человеком далеким от Церкви, но и поныне дети всех наций, званий, состояния, а значит, и крещёные детки влюблёнными глазами смотрят, как по лужам шагает Крокодил Гена, как Чебурашка распевает добрые песенки, и мы с вами не можем не отдать дань песенникам той уже ушедшей культуры, которые много потрудились для созидания человеческой души, её веры в добро, взаимопомощь, товарищество, а значит, помогали человеку стать личностью.

Все выпуски программы Актуальная тема

12 декабря. О заповедях Божьих как основе гражданского закона

Сегодня 12 декабря. День Конституции Российской Федерации.

О заповедях Божьих как основе гражданского закона — протоиерей Михаил Самохин.

Наше Отечество получило представление о правовой системе из Византии вместе со Святой Православной Верой. И хотя «Русская правда» и соборные уложения средневековой Руси, конечно, не кодекс Юстиниана, смысл заложенных в них установлений также имеет в своей основе отсылку к заповедям Божиим как к основе всякого закона.

Сама идея человеческого достоинства основана на том, что человек сотворён по образу Божию, а право на жизнь и правосудие основаны ещё на Ветхозаветном, Моисеевом законе и других установлениях Священного Писания. Самое же главное христианское основание любого закона заключается в самой вере в то, что помимо земного суда есть Суд Божий, который невозможно оспорить, а решение которого сколь милостиво, столь и справедливо. Будем же помнить об этом и стараться реже нарушать законы, земные и небесные.

Все выпуски программы Актуальная тема