Антон Чехов – врач по образованию – не любил лечиться. Возможно, потому что не доверял докторам. Писатель говорил, что из всех врачей признаёт только одного Захарьина. На вопрос «Почему?» отвечал: «Он возьмет с вас сто рублей, но принесёт пользы минимум на тысячу. Если не вылечит, то даст столько хороших советов, что вы проживете лишние 20-30 лет».

Антон Чехов – врач по образованию – не любил лечиться. Возможно, потому что не доверял докторам. Писатель говорил, что из всех врачей признаёт только одного Захарьина. На вопрос «Почему?» отвечал: «Он возьмет с вас сто рублей, но принесёт пользы минимум на тысячу. Если не вылечит, то даст столько хороших советов, что вы проживете лишние 20-30 лет».

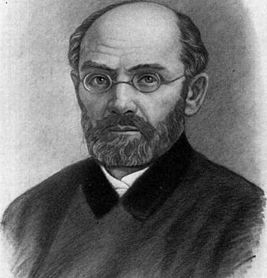

Григорий Антонович Захарьин – потомок старинного боярского рода, действительно был одним из лучших терапевтов Москвы второй половины 19-ого века. Окончив медицинский факультет первопрестольной, стажировался в клиниках Парижа и Берлина, а вернувшись в Москву, стал директором университетской терапевтической клиники. Он руководил ею 35 лет. На лекции профессора рвались не только студенты-медики, но и филологи, и историки, и юристы. И, конечно, врачи со всей России.

Что касается пациентов, то они были готовы платить любые деньги, лишь бы лечиться у доктора Захарьина. У богатых клиентов считалось престижным получить консультацию Григория Антоновича. Ему - капризному и требовательному, прощали не только причуды, но и не слишком вежливое обращение. Он мог, например, разбить не открывавшиеся годами окна в комнате больного, которому был нужен свежий воздух. А однажды устроил погром на кухне одного купца, выбрасывая испорченные продукты, которые хранились из скупости. Но, несмотря на чудачества профессора, пациентов у него не становилось меньше. Люди знали – раздражительность Захарьина не от плохого характера или заносчивости, а от болей в ноге, мучавших его постоянно. Так что со странностями доктора мирился даже император, вызывавший Григория Антоновича для консультаций.

За свою работу Захарьин брал огромные гонорары. Исключений не делал даже для коллег, что уж говорить про купцов и аристократов. Бесплатно профессор принимал только в университетской клинике. Кстати сказать, туда он приезжал каждый день, и в праздники тоже, говоря, что «в страданиях больного таких перерывов нет». О своих пациентах доктор знал всё, вплоть до того, на какую сторону выходят окна их домов. Чтобы поставить точный диагноз и выяснить природу заболевания Захарьин мог три часа задавать больному вопросы, интересуясь мельчайшими подробностями его жизни.

Личные запросы доктора были весьма скромными. И москвичи ломали головы: на что Захарьин тратит гонорары? Мало кто знал, что Григорий Антонович отказался от своего солидного жалованья в университете. Деньги он отдавал малоимущим больным и бедным студентам. А самых талантливых отправлял за свой счёт на учёбу за границу. Кроме того, доктор спонсировал издание журнала, помогал физико-медицинскому обществу. В то время в Черногории были проблемы с питьевой водой. Узнав об этом, Захарьин отправил туда большую сумму на строительство водопровода. Полмиллиона рублей получили от доктора церковно-приходские школы Саратовской и Пензенской губерний. Московский музей изящных искусств открылся во многом благодаря щедрому финансированию Захарьина.

А село Куeркино под Москвой, где у профессора была дача и вовсе благоденствовало. Крестьян Григорий Антонович лечил бесплатно, в неурожайные годы помогал им хлебом, постоянно ссужал деньгами, поддерживал взносами сельскую церковь. Больше того, Захарьин заботился об окружающей среде. Он взял у крестьянского общества в аренду полевую и луговую землю. Уплатил за неё немыслимые деньги. А взамен получил право «не допускать крестьян села Куркина к сдаче земли под постройку для кабаков, трактиров, торговых и промышленных заведений, под кирпичные, дровяные и другие склады, под свалку нечистот». Но те же крестьяне получали право «пользоваться на этой земле пашней и сенокосом».

После смерти Захарьина его семья выстроила в Куркино туберкулёзную больницу. Она работает и сегодня. И считается одной из крупнейших в России.

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.

Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.

Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.

Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.

Все выпуски программы Актуальная тема