Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

— Андрей, хочу тебе признаться: когда ты сегодня предложил пойти в Рязанский художественный музей, я подумала: сколько раз уже здесь бывала! А вот сейчас хожу с тобой по залам, и понимаю, что многие полотна, кажется, вижу впервые!

— Скажу тебе так, Аллочка: даже знакомые картины всякий раз раскрываются перед нами новыми гранями. Вот, например, эту работу художника Николая Степановича Иванова я очень хорошо знаю. И всё равно не могу пройти мимо. Перед нею хочется остановиться и долго рассматривать.

— Давай, Андрюша, так и сделаем. Потому что эту картину я точно раньше не видела. Прекрасный зимний городской пейзаж! Как она называется?

— Название у неё очень простое: «Вид на Старобазарную площадь в Рязани».

— Так это Рязань! Но что-то я не припоминаю здесь такую площадь...

— Ну, разумеется. Николай Иванов написал полотно в середине 19-го столетия. А площадь переименовали после известных событий 1917-го года — сейчас она называется Площадь 26-ти Бакинских комиссаров.

— Правда, это она?! Но ведь там сейчас всё совершенно по-другому! Обычный жилой микрорайон, пятиэтажки... А на картине — храмы. Какие они красивые на фоне светлого зимнего неба...

— Да, великолепный храмовый ансамбль... Федотьевская часовня — вот она, на первом плане, квадратная, низенькая. Храм Симеона Столпника — с зелёной крышей и колокольней с высоким шпилем. А красноватая колокольня с колоннами, которая виднеется поодаль — это Воскресенский храм. Увы, Аллочка, ни одна из этих церквей до наших дней не сохранилась. Все они были разрушены в советские богоборческие годы.

— Как жаль! И в то же время, как здорово, что художник сохранил для нас эту красоту на своём полотне. Рисунок почти фотографический, можно разглядеть мельчайшие детали. При этом видно, с какими искренними чувствами писал он этот городской пейзаж. Наверное, живописец очень любил Рязань.

— Да, для Николая Степановича Иванова Рязанская земля стала по-настоящему родной, хотя появился на свет он не здесь, а в Москве, в 1816-м году. После окончания Московской рисовальной школы графа Строганова, Иванов получил должность учителя рисования в Рязанской мужской гимназии и прослужил там 37 лет.

— Работа, по-видимому, не мешала искусству?

— Совсем не мешала. За годы жизни в Рязани Иванов создал множество полотен. Его работы пользовались успехом. Например, «Вид на Старобазарную площадь» в своё время приобрёл у автора купец Антонов — городской голова, известный благотворитель и коллекционер. А уже после 1917-го года из его частной коллекции картина попала в местный художественный музей.

— Кстати, на сайте музея я прочитала, что художник Иван Пожалостин, в честь которого он назван, был учеником Николая Степановича Иванова.

— И наверняка перенял у своего учителя частицу его мастерства. Ведь Иванов — настоящий мастер. На первый взгляд картина кажется обычным парадным «открыточным видом». Но вглядись в неё внимательнее — и ощутишь настроение зимнего дня. Почувствуешь в воздухе скорое приближение весны — снег кое-где уже подтаял, небо ясное. И услышишь перезвон колоколов, плывущий над площадью.

— Соглашусь с тобой, Андрюша: полотно действительно живёт, дышит атмосферой старой Рязани.

— Ну, а вид на нём, действительно один из самых красивых и известных. И часто попадал на открытки.

— Кстати, когда будем уходить, давай заглянем в музейную лавку. Может быть, у них есть открытка с репродукцией картины. Хочется увезти с собой этот кусочек старой Рязани...

— Он всегда будет ждать нас здесь, на полотне художника Николая Иванова «Вид на Старобазарную площадь в Рязани».

Картину Николая Иванова «Вид на Старобазарную площадь в Рязани» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

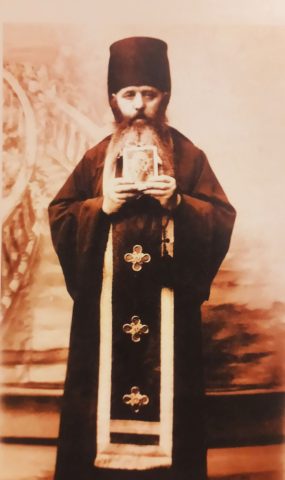

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди