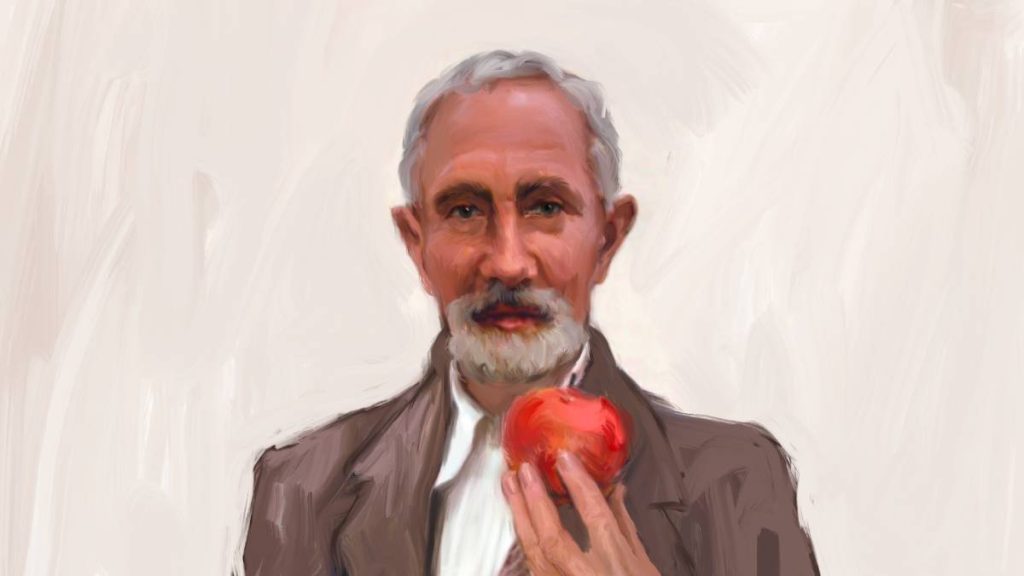

Всемирно известный селекционер, доктор биологических наук — Иван Владимирович Мичурин — создал несколько сотен сортов плодово-ягодных культур.

Природа интересовала Ивана Владимировича с детства, а его любимыми игрушками были семена растений. В 1872 году Мичурин переехал в тихий купеческий городок Козлов Тамбовской губернии, где устроился работать на железную дорогу, а в свободное от службы на станции время занимался любимым делом — садоводством. Скрещивая разные культуры, Иван Владимирович получал собственные, уникальные сорта плодов, ягод и цветов. В 1930 году в Козлове по инициативе Мичурина открылся Аграрный университет и Научно-исследовательский институт плодоводства. А спустя ещё два года город в честь выдающегося селекционера переименовали в Мичуринск. Так Мичуринск стал всероссийским центром садоводства.

Что ответил Иван Владимирович Мичурин на поступившее ему приглашение работать в США и почему он не покинул родную страну?

В 1905 году в московский журнал «Вестник российского садоводства» пришло письмо. Автор просил опубликовать в ближайшем номере его статью о способе черенкования черешни. Редколлегия долго смеялась, а потом отправила ответ: «Мы фантастику не публикуем. Черешня черенками не размножается». А вскоре в редакцию пришла посылка. В ней лежала... дюжина укоренившихся черенков черешни! Автором письма и отправителем посылки был Иван Владимирович Мичурин — будущий всемирно известный селекционер, доктор биологических наук, создатель нескольких сотен сортов плодово-ягодных культур.

Природа захватывала Ваню Мичурина с самого детства. В отцовском поместье Вершина под Рязанью был огромный сад. Мальчик любил бродить там среди деревьев. Он называл их своими друзьями. С интересом наблюдал, как те растут и как умирают, как радуются дождю и изнывают в засуху. Любимыми игрушками Ивана были семена растений — такие разные: большие, маленькие, круглые, продолговатые. И в каждом таилась жизнь. Ваня редко играл со сверстниками на улице. Гораздо больше он любил работать в саду: подрезать деревья и кустарники, окапывать, поливать. А сбор плодов становился для Ивана настоящим праздником. Увы, детство и юность Мичурина не были беззаботными. Он рано лишился матери. Когда Иван окончил гимназию, его отец залез в долги и лишился дома. Молодому человеку рано пришлось научиться самому заботиться о себе.

В 1872 году Мичурин переехал в тихий купеческий городок Козлов Тамбовской губернии. Устроился работать на железную дорогу и арендовал участок земли. Там, в свободное от службы на станции время, вновь занялся любимым делом — садоводством. Со средствами было туго. Первое время Мичурин жил на своём участке в шалаше. Иван Владимирович мог неделю питаться только водой и хлебом, зато выписывал из-за рубежа новые саженцы, семена и книги по ботанике. Скоро в саду уже с трудом умещались все растения, которые вырастил Мичурин. И не просто вырастил, а адаптировал к особенностям здешней почвы и климата. Для этого он скрещивал теплолюбивые заграничные образцы с местными, культурные — с дикими. И в результате получал собственные, уникальные новейшие сорта плодов, ягод и цветов. Например, ароматная слива «Ренклод терновый» с тонким кисло-сладким вкусом появилась благодаря скрещиванию южного чернослива с диким тёрном. Впервые в истории в средней полосе России дали плоды зимостойкие сорта персиков, абрикосов, черешни, шелковицы, миндаля. У Мичурина плодоносил даже виноград, лозы которого зимовали под открытым небом. Успех садовода из русской глубинки долетел до Америки. Мичурину поступило приглашение работать в Соединённых Штатах. Селекционеру обещали плантации, лаборатории и много денег. «Даже растениям тяжело прижиться на новой почве. А людям — тем более», — ответил на это Иван Владимирович. И отказался. Он хотел жить, трудиться и приносить пользу людям в своей стране. И не покинул Родину даже после того, как к власти пришли большевики.

Стоит отдать должное — советская власть не помешала Мичурину работать. Даже наоборот, помогала. Конечно, формально его питомник перешёл в государственную собственность, но Иван Владимирович оставался там полноправным хозяином. Ему назначили целый штат помощников. Со всех концов страны к Мичурину стали приезжать за опытом. Он консультировал работников сельского хозяйства, помогал бороться с засухой, выступал с лекциями. В 1930 году в Козлове по инициативе Ивана Владимировича открылся Аграрный университет и Научно-исследовательский институт плодоводства. А спустя ещё два года город в честь выдающегося селекционера переименовали в Мичуринск. Он стал всероссийским центром садоводства.

В 2003 году городу был официально присвоен статус наукограда. До сих пор там можно отведать те самые «мичуринские» яблоки, вкуснее которых, как говорят в Мичуринске, нет во всём мире.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (01.09.2025)

Три слепца

Фото: manas rb / Unsplash

В давние времена на севере Индии жил мудрый и великодушный правитель — раджа. Однажды, возвращаясь с охоты, он повстречал на своём пути трёх слепцов, которые просили подаяния. Бедняги были измождены и еле держались на ногах от голода.

Раджа пожалел их, велел накормить и взять в город. Там слепцы поблагодарили его и сказали:

— Ваше величество, всем известно ваше великодушие. Если вы приютите нас в своём дворце, мы будем служить вам верой и правдой.

— Как? Вы же слепы? Что же вы можете делать? — с улыбкой спросил раджа.

На это один из них ответил:

— Ваше величество, каждый из нас обладает редким даром. К примеру, я без труда смогу отличить настоящий жемчуг от фальшивого. Второй из нас, ощупав коня, сразу скажет, чистокровной ли он породы. Третий может определить, честный ли перед ним человек или бесчестный — у него особое врожденное чутьё.

Раджа решил проверить эти слова. Он велел положить на бархатные подушечки две одинаковых жемчужины: одну настоящую, другую —искусную подделку. Первый слепец дотронулся до каждой, и сразу же указал на настоящий жемчуг.

— Я беру тебя на службу во дворец, — сказал раджа. — Ты будешь следить, чтобы в мою казну не проникли фальшивые драгоценности.

Затем он велел привести своего лучшего коня и попросил второго слепца определить его породу. Тот внимательно ощупал спину и шею скакуна, и объявил:

— Ваше величество, эта лошадь — не чистых кровей, она не достойна царской конюшни.

Раджа был изумлён. Он позвал купца, у которого покупал скакуна, и велел сказать правду, какой он породы.

— Ваше величество, но это вовсе не тот конь, которого я продал конюшему, а другой, — удивился купец.

И тогда конюший, упав на колени, признался, что он подменил коня, и чистопородный находится в его доме.

— Отныне ты будешь моим конюшим вместо этого бесчестного и жадного человека, — сказал раджа второму слепцу.

Всё это время третий слепец ходил по залу мимо придворных раджи, и вдруг остановился перед главным министром, ощупал его грудь и сказал с укором:

— Не надлежит вам быть предателем по отношению к такому великодушному и доверчивому человеку, как раджа. Я знаю, что вы задумали вместо него завладеть троном, и прячете в своём кошеле склянку с ядом, чтобы отравить нашего доброго повелителя.

В кошеле, действительно, была обнаружена склянка с ядом. Министра взяли под стражу, а раджа сказал, обращаясь к третьему слепцу:

— В твоём лице я нашёл себе самого надёжного охранника! Какое счастье, что я не проехал мимо и остановился на дороге, когда встретил вас троих. Мне и мечтать не приходилось о таких верных помощниках...

А чему тут удивляться? Неравнодушным и милосердным всегда Бог помогает.

(по мотивам индийской сказки)

Все выпуски программы Пересказки

Птица Кахка

Фото: sylvester alphonso / Unsplash

Жил когда-то на свете старик-рыболов. Каждое утро он уходил на реку, сидел там до позднего вечера, и хорошо, если ему удавалось поймать хоть одну маленькую рыбку.

Рыбачил он как-то на берегу, как вдруг прилетела большая красивая птица, села на ветку дерева и стала за ним наблюдать. А была это не простая птица, а сама чудесная птица Кахка. Жаль ей стало старика, и она сказала человеческим голосом:

— Не хочу, чтобы ты так мучился и жил впроголодь! Каждую ночь я буду приносить тебе по большой рыбе, и больше ты никогда не будешь нуждаться.

В полночь прилетела птица Кахка, принесла огромную рыбу и бросила её во двор старику. Тот разрезал рыбу на куски, зажарил, наконец-то, сам наелся вдоволь, а оставшуюся часть вынес на базар и продал с выгодой. Хорошо зажил старик и даже разбогател — ведь теперь каждую ночь птица Кахка приносила ему по большой рыбе.

Однажды на базаре он услышал указ падишаха: кто сможет найти и поймать чудесную птицу Кахка, тот в награду получит мешок золота. Кто-то сказал падишаху, что всякий, кто съест мясо это птицы, обретёт бессмертие.

Жадность обуяла старика: хорошо, конечно, иметь рыбы вдоволь, но тут — золото! И не какие-то несколько монет, а целый мешок! Явился он к падишаху и рассказал о том, что птица Кахка каждую ночь прилетает к нему во двор и приносит большую рыбу.

— Я пришлю к тебе четыреста моих слуг, и они живо её поймают, — сказал падишах.

— Птица Кахка садится на высокое дерево, изловить её можно только хитростью, — возразил старик. — Но твои слуги мне пригодятся...

Вечером он разложил на ковре под деревом угощение и стал ждать птицу. А когда она прилетела и села на дерево, заговорил ласковым голосом.

— О, дорогая птица Кахка! Благодаря тебе, я стал богат и счастлив, а ведь до сих пор даже не угостил тебя. Спустись ко мне и отведай моего угощения.

Старик так упрашивал, что птица спустилась с дерева, села на ковёр и стала клевать из чашки. Но тут коварный хозяин схватил её за обе ноги и закричал:

— Скорее все ко мне! Я её держу!

Четыреста слуг падишаха выскочили из-под засады, но тут птица Кахка взмахнула своими большими крыльями и поднялась в воздух. Один из слуг падишаха успел подскочить и схватить за ноги старика, чтобы удержать птицу. Второй слуга увидел, что его товарищ отделяется от земли, и тоже схватил его за ноги, второго — третий... Так старик и четыреста слуг падишаха, ухватившись один за другого, поднялись за птицей Кахка под облака и цепочкой повисли в воздухе...

Никто не знает, что с ними было дальше. Кто-то из слуг падишаха вернулся в город, но ничего об этом не рассказывал. А вот о старике до сих пор ничего не слышно. Одно можно сказать наверняка: нельзя платить за добро коварством и предавать друзей.

(по мотивам таджикской сказки)

Все выпуски программы Пересказки