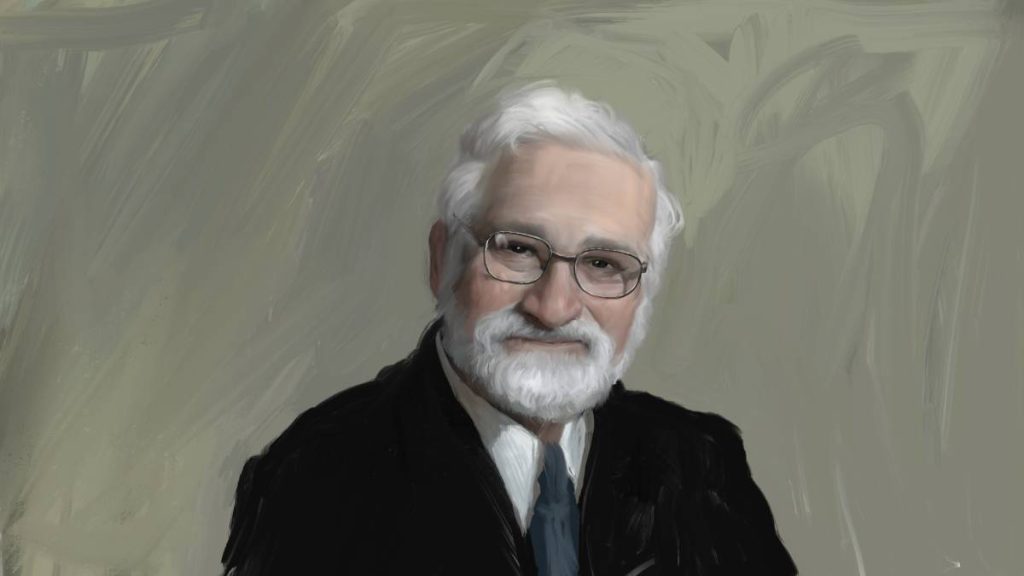

Альберт Сейбин — изобретатель вакцины от полиомиелита, которая стала народным достоянием и спасла миллионы жизней.

Альберт изначально собирался стать дантистом, но, прочитав научно-популярную книгу Поля де Крюи «Охотники за микробами», решил изучать бактерии, микробы и вирусы. Поступил на кафедру вирусологии, иммунологии и микробиологии. Параллельно устроился лаборантом в Гарлемскую больницу на Манхэттене. Альберт работал там под руководством доктора Уильяма Парка — мирового светила в области микробиологии, разработчика вакцины против дифтерии. В 1938 году Альберта пригласили на работу в Исследовательский центр детской клиники Цинциннати, где он и создал позднее вакцину от полиомиелита.

Что говорил о вакцине сам Альберт Сейбин, отказавшийся от патента, который гарантированно мог принести ему миллионы долларов?

28 октября 1956 года в прямом эфире одной из самых популярных телепередач Соединённых Штатов Америки — «Шоу Эда Салливана», легендарный певец, «король рок-н-ролла» Элвис Пресли перед многомиллионной аудиторией телезрителей... привился от полиомиелита! Опасное заболевание, результатом которого становился паралич внутренних органов и конечностей, в 50-е годы ХХ века приобрело в США масштабы эпидемии. Полиомиелитом переболел даже президент Франклин Рузвельт, и после этого остаток жизни провел в инвалидном кресле. Элвис с экрана хотел вдохновить американцев, чтобы они вслед за ним тоже сделали прививку, которая могла спасти жизнь. И сработало! На следующий день перед процедурными кабинетами поликлиник выстроились длинные очереди. Но всё же победителем полиомиелита был не Элвис Пресли. А человек, который изобрёл вакцину от этой болезни — американский медик, учёный-вирусолог Альберт Сейбин.

Он собирался стать дантистом. Так хотели его родные. Дядя Альберта открыл в Нью-Йорке стоматологический кабинет и неплохо зарабатывал. Мечтал, что племянник выучится и будет ему помогать. Он оплатил Альберту учёбу в школе стоматологии, которую молодой человек посещал безо всякого энтузиазма. Именно тогда — в 1926-м году — американский микробиолог и бактериолог Поль де Крюи выпустил свою научно-популярную книгу «Охотники за микробами». Она стала бестселлером, которым зачитывались даже те, кто был далёк от медицины. А уж Сейбин, студент-медик, просто не мог пройти мимо. И так уж получилось, что книга эта раз и навсегда изменила его жизнь.

Альберт решил изучать бактерии, микробы и вирусы. Дядя неожиданное увлечение племянника не одобрил, и лишил его материальной поддержки. Но юношу это не остановило. Он бросил стоматологию и выиграл грант на обучение в Школе медицины при Нью-Йоркском университете. Поступил на кафедру вирусологии, иммунологии и микробиологии. Параллельно устроился лаборантом в Гарлемскую больницу на Манхэттене. Альберт работал там под руководством доктора Уильяма Парка — мирового светила в области микробиологии, разработчика вакцины против дифтерии. Сейбин занимался типированием пневмонии — то есть, по анализам пациента определял возбудителя заболевания. Однако методика, которая использовалась в лаборатории, показалась Альберту несовершенной. И он придумал собственную. Доктор Парк высоко оценил идею своего подчинённого. И в одном из крупных медицинских журналов опубликовал статью о «методе Сейбина». Публикация принесла Альберту известность. Настолько широкую, что на выпускном экзамене Сейбину достался билет с вопросом о типировании пневмонии по его собственному методу.

В 1938 году Альберта пригласили на работу в Исследовательский центр детской клиники Цинциннати. Там виднейшие учёные Америки уже несколько лет исследовали полиомиелит и искали способы борьбы с этой болезнью. Сейбин активно включился в процесс. Он буквально жил в лаборатории. И скоро упорная работа принесла первые плоды. Альберту удалось установить, что вирус полиомиелита проникает в организм через желудочно-кишечный тракт. Теперь можно было создавать вакцину.

Сейбин изобрёл её в 1955 году. Сначала принял сам. Убедился в безопасности. И только потом начал более масштабные испытания. Эффект оказался потрясающим! Вакцинированные получали стойкий долговременный иммунитет к полиомиелиту. Коллеги поздравляли Альберта: теперь он станет миллионером! Но Сейбин всех удивил. Он... отказался от патента на своё изобретение. Вакцина стала народным достоянием и в 60-е годы спасла миллионы жизней. У Альберта Сейбина часто спрашивали, почему он отказался от патента, который гарантированно принёс бы ему огромные деньги. И учёный отвечал: «Это — мой подарок всем людям мира».

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2023»

Все выпуски программы Жизнь как служение

Задостойник Благовещения

Фото: Ksenya Loboda / Pexels

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь отмечает 7 апреля по новому стилю, — один из моих любимых дней в году. В свежем прохладном весеннем воздухе витает какое-то особое ощущение обновления, пробуждения природы. А ещё — предчувствие радости, которую Архангел Гавриил принёс в этот день Пресвятой Деве Марии, сказав Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами... Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус».

Каждый год в Праздник Благовещения Церковь в богослужебных текстах, в молитвах и песнопениях напоминает нам о той радости, которая стала началом величайшего в истории человечества события — прихода Бога на землю. Эта радость звучит, например, в песнопении, именуемом Задостойником Благовещения. Давайте узнаем, почему оно так называется, поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

В богослужебной традиции православной Церкви есть особый момент: после Таинства Евхаристии, когда в алтаре заранее приготовленные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, хор исполняет песнопение, посвящённое Богородице, которое называется «Достойно есть». Я рассказываю об этой молитве в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». Но на великие праздники, такие, как Благовещение, хор исполняет задостойники — особые гимны, раскрывающие смысл торжества. Само название этого песнопения — задостойник — говорит о том, что поётся оно вместо песни «Достойно есть».

Первая часть задостойника Благовещения в переводе на русский язык звучит так: «Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, Божию славу». По-церковнославянски фрагмент звучит так: «Благовествуй, земле, радость велию,/ хвалите, Небеса, Божию славу». Послушаем первую часть задостойника Благовещения.

Вторая часть задостойника по-русски звучит так: «Пусть одушевлённого Божия Ковчега / отнюдь не касается рука недостойных» или по-церковнославянски «Я́ко одушевленному Божию кивоту,/ да никакоже коснется рука скверных». Послушаем вторую часть песнопения.

Песнопение завершается строчками, которые так переводятся на русский язык: «Но уста верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!» На церковнославянском языке третий фрагмент песнопения звучит так: «Устне же верных, Богородице, немолчно,/ глас Ангела воспевающе,/ с радостию да вопиют:/ «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!»

Послушаем третью часть задостойника Благовещения.

Задостойник Благовещения появился в богослужебном уставе в византийскую эпоху, примерно в VI или VII веке. Образы, заложенные в нём, несут основополагающие богословские смыслы. В словах «яко одушевленному Божию кивоту» Богородица сравнивается с Ковчегом Завета, святыней, в которой, согласно Ветхому Завету, пребывала слава Божия. Фраза из песнопения «Да никакоже коснется рука скверных» — подчёркивает святость Пресвятой Богородицы. А главное, текст песнопения напоминает нам о том, что Благовещение — это не просто событие прошлого, а реальное переживание веры для каждого христианина. Ведь Благая весть, которую Пресвятой Деве Марии принёс архангел Гавриил, — это радость встречи с Богом любого человека, который готов откликнуться на эту весть всем сердцем.

Давайте послушаем задостойник Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Волгоград. Икона Сталинградской Божьей Матери

Волгоград был основан в шестнадцатом веке как острог Царицын, а с 1925-го по 1961-й год назывался Сталинградом. С таким именем город прославился во время Великой Отечественной войны в середине двадцатого века. Сталинградская битва 1942 года стала переломным моментом противостояния фашистам. В разгар этого затяжного сражения в городе произошло невероятное. В небе над разрушенными домами явилась Божия Матерь с Младенцем Христом на руках. Знамение утвердило веру жителей и защитников города в победу над фашистами. В 2020 году Сталинградское чудо запечатлел художник Василий Нестеренко в мозаичном панно. Мозаику можно увидеть на стене Патриаршего Воскресенского собора в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. Этот храм был построен и освящён в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На основании мозаики эксперты утвердили иконографию образа Сталинградской Божией Матери. Одна из первых икон по этому канону написана для собора Александра Невского в Волгограде.

Радио ВЕРА в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM

Сосна

Фото: Иван Кузнецов / Pexels

Раннее июльское утро, на улице уже жарко. Природа и село проснулись, в деревянном храме идёт служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно, начинает кружится голова. Выхожу на минуту из церкви.

С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как её соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона кажется её серебристый силуэт на фоне сестёр с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она всё ещё красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают её, потеряла она свою силу.

Всматриваюсь в неё и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца, или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника, и я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится «Верую». Благодарю тебя, Господи, за такую возможность!

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Крутояров

Все выпуски программы Утро в прозе