Матерям всегда нелегко воспитывать детей. Тем более велик подвиг женщин, которые остаются без мужа, но не позволяют себе отчаиваться и продолжают заниматься ребёнком. Подобный подвиг когда-то совершила Анфуса, мать святителя Иоанна Златоуста.

Анфуса была совсем юной, когда к ней посватался Секунд, воевода из АнтиохИи. Девушка сразу влюбилась в этого сильного, умного мужчину, который, как и Анфуса, верил во Христа. Для свадьбы не было никаких препятствий, и они с благословения родителей поженились.

Супруги жили спокойно и мирно. Анфуса чувствовала себя особенно счастливой в те моменты, когда находилась рядом с мужем. Скоро она подарила ему дочь, а потом и сына Иоанна. Секунд, закончив с делами, спешил домой, к любимой жене и детям. Он крепко обнимал стоявшую на пороге Анфусу, и ей казалось, что так будет всегда…

Беда пришла неожиданно. Их младшему сыну Иоанну исполнилось всего несколько месяцев, когда Секунда сразила болезнь. Она так источила его силы, что он не мог подняться с постели и скоро скончался. Анфуса всё плакала и плакала, хотя понимала, что плач ничем не может помочь. Он не накормит голодную дочку и не успокоит кричащего сына. Вдова вытерла слёзы и принялась за хозяйство и воспитание детей.

Однако беда не приходит одна. Вслед за мужем у Анфусы умерла дочь. У несчастной женщины осталась последняя радость в жизни – маленький Иоанн, которому требовалась материнская забота.

Дни шли за днями, и к молодой, красивой и богатой вдове стали свататься многочисленные поклонники, однако Анфуса всем решительно отказывала. В её сердце до сих пор жил Секунд, а её внимание нужно было Иоанну гораздо больше, чем какому-то другому человеку.

Анфуса с радостью наблюдала за тем, как растёт мальчик, как быстро он учится говорить и как первый раз встаёт на ноги. Она посвящала ему всё своё время, забывая о себе. Её забота была такой самоотверженной, что даже язычники поражались тому, какие женщины есть среди христиан.

Она сама учила Иоанна читать и писать, выбирала для него отрывки из Священного Писания. Старания дали благой результат: мальчик с невероятной скоростью усваивал новые знания. Скоро Анфуса научила его всему, чему только могла. Она удивлялась необыкновенным способностям сына и его склонности к ораторскому искусству. Как только Иоанн подрос, мать отправила его в школу красноречия. Он очень быстро обогнал сверстников и добился высших похвал у учителей. Тогда стало ясно, что Иоанн обязательно должен продолжить обучение, причем в одной из лучших школ страны. Чтобы отправить его туда, где он мог получить хорошее образование, Анфусе пришлось экономить на всём. И скоро Иоанн отправился в Афины, где стал учиться на адвоката.

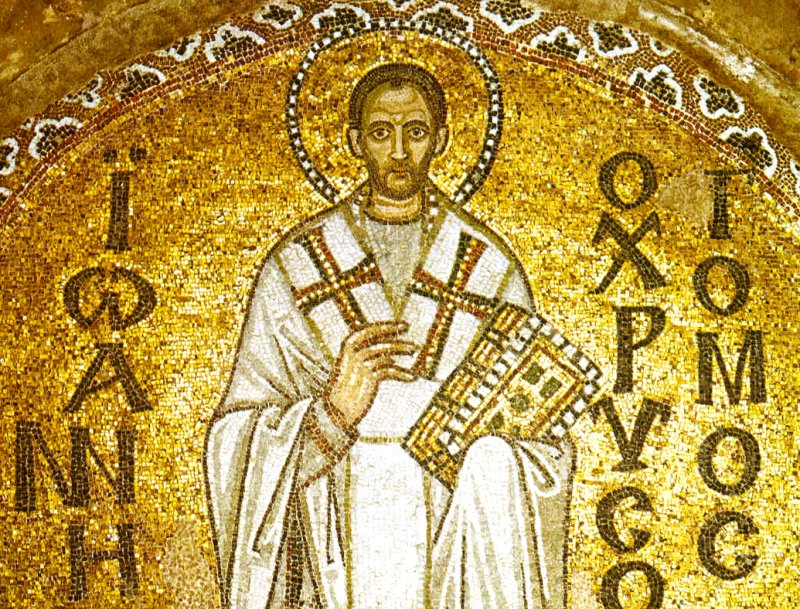

Когда юноша, уже получивший за своё красноречие прозвание Златоуст, вернулся домой, обрадованная мать не увидела ни следа дурного влияния язычества, которого она так боялась. Наоборот, сердце Иоанна окончательно обратилось к Богу. Он даже хотел принять монашество, но мать упросила его подождать. Она была уже немолода, и без помощи сына ей пришлось бы слишком трудно. Иоанн, уважая волю матери, не стал перечить. Он с нежностью заботился о матери, понимая, какое значение для неё имеет его внимание. Похоронив Анфусу, Иоанн стал монахом, а потом прославился как один из величайших христианских епископов и богословов, как составитель чина литургии. Уже более 16 веков совершается это церковное богослужение, которое носит имя Иоанна Златоуста. И хотя существует ещё чин литургии Василия Великого и литургии апостола Иакова, но именно литургия Иоанна Златоуста служится чаще всего.

Церковь почитает сына Анфусы в лике святых. Сам Иоанн Златоуст всегда чувствовал удивительную силу заботы и молитвы своей матери до конца своих дней был благодарен ей самоотверженный подвиг любви.

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема