В первой половине 19 века в России появилась новая, невиданная доселе порода купцов. Они не прожигали свои богатства, не тратили баснословные деньги на прихоти жён и детей. А занимались тем, что не приносило личной выгоды: строили типографии, печатали недорогие книги, покупали картины. Не для себя. Эти люди открывали доступ к прекрасному всем желающим.

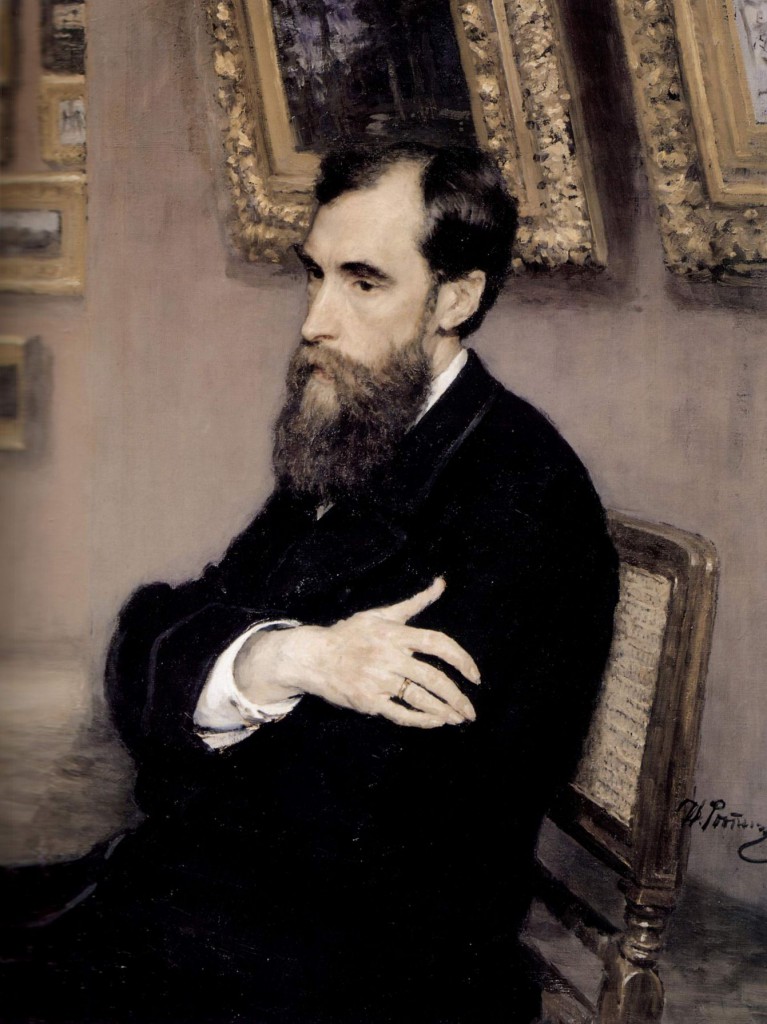

Представитель знаменитого купеческого рода - Павел Третьяков - был уверен, что картинная галерея, названная его именем, принесёт людям много пользы и удовольствия. Покупая полотна, Павел Михайлович не думал о том, что удачно вкладывает деньги. Он открывал новые имена, заинтересовывал ими публику, знакомил её с русской живописью. Третьяков помогал художникам материально, опекал их, устраивал выставки. Правда, находились люди, которые упрекали мецената в скупости. Было известно, что он не платил за полотна больше, чем, по его мнению, они стоили и никогда не уступал авторам, даже если их картины ему очень нравились. Но никто из живописцев никогда не сказал о Павле Михайловиче дурного слова. Все понимали: он экономит деньги не из жадности, а для того, чтобы создать то, чего до него не делал никто - великую русскую галерею живописи.

Всю жизнь Третьяков занимался благотворительностью. Он не умел проходить мимо обездоленных, больных и обиженных. Дети, не только свои, но и чужие были его постоянной заботой. Долгие годы Третьяков содержал в Москве училище для глухонемых. Делал он это анонимно. Никто не знал, кто вносит на счета громадные суммы. Зато сам Третьяков знал по именам всех воспитанников. Решив построить для училища новое здание, он купил в Москве участок земли. И у детей появился большой дом с церковью и мастерскими. В своём завещании Павел Михайлович оставил училищу 200 000 рублей, а всем его служащим сумму, равную их жалованию за целый год.

Это далеко не всё, что Павел Михайлович сделал за свою жизнь. Он помогал семьям солдат, погибших на Крымской и Русско-Турецкой войнах, московским студентам, строил больницы, школы, детские сады, профинансировал одну из экспедиций путешественника Миклухо-Маклая, вместе с Иваном Цветаевым создавал Музей изящных искусств. Картинную галерею, которая прославила Третьякова на весь мир, он подарил Москве. В ответ царь хотел даровать Павлу Михайловичу дворянство. Но меценат отказался, сказав: «Я купцом родился, купцом и умру». А вот звание почётного гражданина Москвы Третьяков принял и носил с радостью.

Павел Михайлович с трепетом относился к святителю Николаю Чудотворцу и был прихожанином храма святителя Николая в Толмачах. Из дома Павла Михайловича через специальную калитку можно было попасть прямо на церковный двор, что было очень удобно, так как семья Третьяковых старалась не пропускать службы. Когда Павел Михайлович умер, Москва прощалась с ним в его любимом Никольском храме.

Половину своих средств, а состояние Третьякова оценивалось в четыре миллиона рублей, он завещал на благотворительность. И уже после смерти Павла Михайловича его именем продолжали строиться больницы и приюты, студенты получали свои стипендии. Часть денег Третьяков приказал раздать служащим своих предприятий: фабрики, торгового дома и магазинов.

Всю свою жизнь Павел Михайлович посвятил цели, которая появилась у него ещё в юности. О ней он писал в одном из писем: «Моя идея была наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях». Третьяков сумел реализовать свою трудную и благородную задачу. Доказательством тому небольшой диалог, состоявшийся в день похорон мецената, благотворителя и просто доброго человека. Никогда ещё Лаврушинский переулок, где жил Третьяков, не видел такого количества народа. С Павлом Михайловичем пришла проститься вся Москва. Когда люди разошлись, вышли дворники. Один из них сказал: «Вот и не стало Третьякова». – «А это что?» – возмутился другой и показал на то, что стояло и будет стоять в веках – на здание картинной галереи.

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.

Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.

И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.

На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.

Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.

Родоначальниками кино считают братьев Люмьер. Их первый публичный киносеанс прошёл в декабре 1895 года в Париже. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине. Длился первый российский фильм всего 7 минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. Сложились разные жанры кинематографа: научный, документальный, публицистический, художественный.

В золотой фонд мирового кинематографа вошли ленты наших выдающихся режиссеров: Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина, Бондарчука, Тарковского, Рязанова, Данелии, Германа, Хуциева.

Прошедшее столетие убедительно показало, что кино — не только развлечение или передача информации. Кинематограф влияет на многие социальные вопросы, формирует общественное мнение, раскрывает новые художественные горизонты. Лучшие фильмы мирового и нашего отечественного кинематографа наряду с художественными открытиями несут в себе глубокий анализ окружающей жизни, повествуют о духовных поисках современного человека. Именно эти качества и делают кинематограф важной частью культурной жизни всего человечества.

Все выпуски программы Актуальная тема