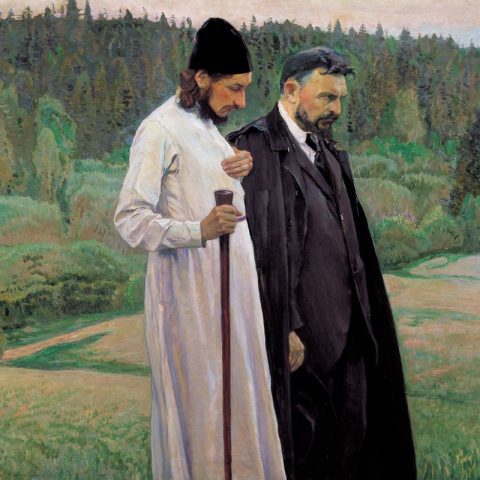

Герои холста «Философы»— священник Павел Флоренский и профессор богословия Сергей Булгаков, два разных философа, которые в устремлённости к Богу обрели общность и гармонию. Михаилу Нестерову удалось передать это единство противоположностей во Христе.

— Всё-таки «Философы» — удивительная картина! Бывая здесь, в Третьяковской галерее, непременно задерживаюсь возле неё.

— Понимаю вас, Андрей Борисович. Полотно Михаила Нестерова всякий раз открывается по-новому.

— Сейчас, например, меня поразило, как художник передал одновременно и сходство, и различие священника Павла Флоренского и профессора богословия Сергея Булгакова.

— Нестеров использовал для этого особые художественные приёмы. С одной стороны, взгляните, контуры героев намечены как будто под копирку — один и тот же наклон головы, разворот плеч. Но в итоге тонкий силуэт Флоренского в белом подряснике явно контрастирует с мощной фигурой Булгакова в чёрной светской одежде.

— При этом Флоренский в своем жесте — рука на сердце — олицетворяет смирение, а Булгаков — весь готовность к сопротивлению. О решимости свидетельствует и его твёрдый взгляд, и резкий изгиб бровей, и даже непослушный вихор волос, тронутых сединой.

— Булгаков говорил, что в этом портрете отобразились два образа восприятия русского апокалипсиса.

— То есть, революции?

— Да, революции. Картина написана летом 1917 года в доме священника Павла Флоренского в Сергиевом Посаде. Здесь запечатлён канун октябрьского переворота.

— Тревожное время. И потому вполне понятна внутренняя мобилизованность в облике Сергея Булгакова. А вот спокойствие отца Павла Флоренского поражает. Как у него получалось хранить мир в душе?

— Он говорил: «Я научился благодушию, когда узнал, что нас ведёт благая воля Бога». Флоренский встретил испытания без суеты и сомнений. До 1921 года он продолжал служить в церкви Марии Магдалины в Сергиевом Посаде и одновременно работал ученым секретарём комиссии по охране памятников Троице-Сергиевой лавры.

— Он считал для себя возможным сотрудничать с большевиками?

— Флоренский трудился для России, а не для большевиков, и верил, что страна вернётся к Богу. Как член комиссии по охране Лавры настаивал, чтобы в монастыре совершались богослужения. Опубликовал несколько статей о том, что искусство только тогда выполняет свою миссию, когда оно воцерковлено.

— Очень смело по тем временам!

— Эту смелость не смогли погасить ни доносы, ни угрозы. Даже после первой ссылки в 1928 году Флоренский отказался от возможности эмигрировать. По словам Булгакова, отцу Павлу жизнь предлагала выбор между Соловками и Парижем, и он предпочёл Родину. В 1933 году Флоренского осудили на десять лет, а спустя четыре года — расстреляли.

— А как сложилась судьба Сергея Булгакова?

— Сергей Николаевич после революции проявил ту решительность, что видна в его облике на портрете Нестерова. В 1918 году он принял священный сан. Переехал с семьёй из Москвы в Крым, служил в Симферопольском кафедральном соборе. В сентябре 1922 года его арестовали, а в декабре насильственно выслали за рубеж без права возвращения в Россию. В Праге, а затем в Париже отец Сергий полностью посвятил себя служению Богу.

— В том, с какой самоотдачей Флоренский и Булгаков прожили свою жизнь, видится залог святости.

— И её многообразие! Два русских философа, богослова, священника столь несхожи между собой. Но в своей устремлённости к Богу они обрели общность и гармонию. Это единство противоположностей во Христе запечатлел Михаил Нестеров своей работе «Философы» — и славно, что у нас есть возможность видеть эту картину в Третьяковской галерее.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

«Рождественский свет в кино». Наталья Кононенко, Наталья Березовая

Гостьями программы «Вечер воскресенья» были режиссер-документалист, руководитель Комиссии «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» Союза кинематографистов РФ Наталья Кононенко и режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-аниматор Наталья Березовая.

Разговор шел о христианских и нравственных мотивах в современном кино, насколько возможно наполнять произведения разных жанров духовными смыслами, о мультфильмах на рождественскую тему, а также о благотворительном фестивале «Звезда Рождества».

Ведущий: Диакон Игорь Цуканов

Все выпуски программы: Вечер Воскресенья

«Как праздновать Новый год?» Протоиерей Алексей Батаногов, Максим Аншуков, Ольга Цой

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Батаногов, лидер музыкальной группы «Ключевая» Максим Аншуков и филолог, кандидат искусствоведения Ольга Цой говорили о христианском отношении к празднованию Нового года. Как отмечать этот праздник, если по церковному календарю еще идет Рождественский пост, как найти баланс между всеобщей радостью и подготовкой к встрече грядущего Рождества Христова и какие появляются новые традиции встречи Нового года в церковной среде.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема