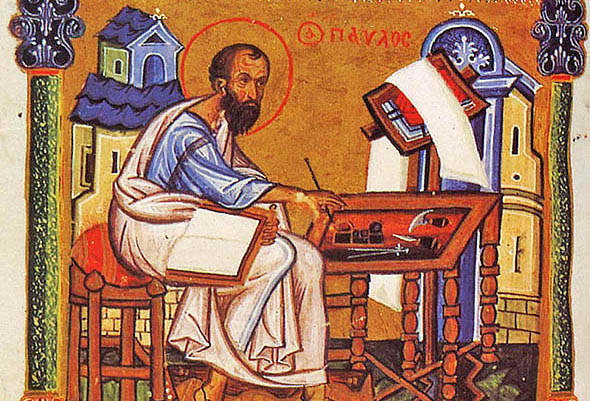

Рим., 95 зач., VII, 14 - VIII, 2.

14 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.

15 Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.

16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 17 а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.

18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.

19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.

20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.

21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.

22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

25 Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.

Глава 8.

1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Диагноз, который апостол Павел ставит самому себе, можно поставить абсолютно любому внимательному к своему внутреннему состоянию человеку: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол указывает и на причину этого всеобщего парадокса: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Есть определенный риск понять слова апостола Павла как указание на довлеющую необходимость, на некий паралич воли, на то, что человек не свободен в выборе добра и зла. Но, конечно же, это не так. Любое действие требует внутреннего согласия. Именно поэтому слова апостола стоит понимать не как утверждение неизбежной необходимости греха, а как указание на всеобщую немощь воли, которая вполне сознательно уклоняется от доброго в сторону злого. В последствие мысль апостола Павла наша свое продолжение в христианском учении о ступенях образования страсти и внутреннего согласия на грех. Все начинается с так называемого прилога или приложения — это мысль о грехе, которая возникает в сознании помимо воли человека. Источником прилога может быть что угодно и на этой стадии нельзя сказать, что человек согрешил. Следом за прилогом идет то, что в аскетической литературе называется помыслом — интерес и сочувствие к прилогу. Скажем, мысль о том, что неплохо было бы испить холодненького пива в жаркий день сама по себе может быть совершенно случайной, есть сотни путей ее возникновения, но если начать об этом размышлять в позитивном ключе и предвкушать удовольствие, то это уже будет помыслом, от которого осталась буквально пара шагов до практической реализации. Первый из этой пары шагов именуется склонением к помыслу. Оно проявляется в том, что человек всецело сосредотачивает свое внимание на помысле. В нашем примере — на холодном светлом, возможно, крафтовом. Далее идет пленение — страстное помышление начинает господствовать над волей, человек совершенно забывает о неизбежных негативных последствиях греха и уже не может не искать путей практической реализации задуманного, и через какое-то время он обнаруживает самого себя с третьим бокалом в руке. Но начинается все с одной лишь мысли, которая продиктована в конечном счете лишь живущим в каждом из нас грехом. С ней — с первой мыслью — и нужно бороться с особым тщанием.

20 февраля. О милосердии и справедливости

Сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости.

О милосердии и справедливости — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Это, конечно, очень важно, чтобы справедливость и правда были вокруг нас и в нас самих. Наверное, больше не справедливость даже, а правда. Правда Божия. Потому что у каждого своя правда. Если каждый начнёт жить по своей правде, то ни о какой социальной справедливости и речи быть не может.

Но святые отцы учат нас, чтобы мы больше были милосердны, чем справедливы. Потому что милосердие — это область добра. И мы должны всегда стремиться, когда видим, что где-то с нами поступают несправедливо, где-то, может быть, что-то выходит не так, как бы нам хотелось, где-то нас ущемляют, — не раздражаться, не обижаться, не таить злобу, а поступать милосердно. Прощать всякого такого человека. От души.

Других вариантов нет. У нас два варианта: или злиться, или прощать. Так лучше прощать. И Господь, видя наше милосердие, воздаст нам по справедливости, каждому по Его милосердию. Каждое наше сердце и нашу жизнь. Обогатит нас гораздо больше, чем мы думали.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. О традиции целования руки епископу или священнику

О традиции целования руки епископу или священнику — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В последней книге Библии «Откровение» Иоанн Богослов, приняв повеление от Ангела записать слова о блаженстве пребывающих с Господом, сказал: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись“». Это и другие места Священного Писания указывают нам, что поклоняться в Духе и Истине мы должны только единому Богу, так называемое Богопоклонение.

А тому, что в этом мире освящено Божественной благодатью, например, иконам или мощам святых, мы должны оказывать достодолжное или относительное поклонение. Поклонение святыням переходит в Богопоклонение Божественной благодати, которая почивает на них.

Так как пресвитер в Таинстве Священства принимает благодать, которая имеет преемство от самих апостолов, то ему также воздаётся достодолжное поклонение. Выражается это через целование его рук; этой традиции столько же лет, сколько существует институт священства.

Христианин, принимающий невидимое благословение священника, получает от него Божию благодать и воздаёт благодарность, поклонение Богу за этот дар посредством целования руки иерея.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. Об истории первого женского монастыря

Сегодня 20 февраля. В этот день в 395-м году в Вифлееме основан первый женский монастырь.

Об истории обители — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Вифлеем. Мы знаем этот город как место рождения Христа. Поэтому с первых веков существования христианства и до наших дней на Святую землю направляются миллионы паломников.

В конце IV века сюда прибыла последовательница блаженного Иеронима Стридонского, богатая и знатная римского трона, Павла. Собрав вокруг себя довольно большую женскую общину, она открыла в Вифлееме первый женский монастырь. Павла стала его настоятельницей, а впоследствии организовала ещё два женских монастыря. Здание монастыря до наших дней не сохранилось.

В беседе четвёртой на Евангелие от Матфея святой Иоанн Златоуст писал о женском монашестве. «Образ жизни, свойственный горным силам, можно видеть не только на мужчинах, но и на женщинах, ибо и они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов и не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели и философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань, ибо они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы. И всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием, ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по произволению души».

Все выпуски программы Актуальная тема