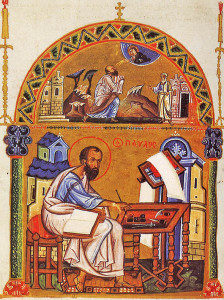

Послание апостола Павла к Галатам. Глава 2, стихи 16-20.

Послание апостола Павла к Галатам. Глава 2, стихи 16-20.

Римская империя ко времени Рождества Христова стала домом для множества народов, среди которых нашлось место и для галатов. Галатами принято называть потомков древних галлов, часть которых в третьем веке до Рождества Христова переселилась в Малую Азию, нынешнюю Турцию. В Малой Азии галлы смешались с местным населением, по большей части с греками, и превратились в галло-эллинов или иначе – в галатов. Область, в которой галаты проживали, стала, соответственно, именоваться Галатией. Во время своего первого миссионерского путешествия апостол Павел посетил с проповедью несколько галатийских городов, а затем направил христианам Галатии послание. Сделал он это по неотложной причине. Среди галатийских христиан начались разногласия по поводу Ветхого завета. Они возникли из-за лже-проповедников, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан – что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Апостола Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению.

Апостол Павел посвятил часть послания к галатам соотношению Ветхого и Нового заветов, а также особенностям религиозной жизни человека в христианской традиции:

[Братья,] 2.16 человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 2.17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. 2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 2.19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 2.20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Верования евреев, живших на рубеже эпох Ветхого и Нового заветов, представляли собой интересное явление. Многие иудеи с тщательностью соблюдали все аспекты законодательства пророка Моисея и считали, что это фактически гарантирует им благую участь и в этой жизни, и в посмертной. Апостолу Павлу, который также неукоснительно соблюдал заповеди Ветхого завета (здесь его оппоненты были не правы), такой подход к религиозной жизни был совершенно чужд. Свою позицию он излагает в Послании к Галатам. Не отвергая значения соблюдения религиозных обрядов, Павел указывает, что сами по себе эти обряды человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит его только к одной мысли – чем больше и тщательнее он стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога.

«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», - говорит апостол Павел. В этой смерти саморазочарования человек находит Бога. Разуверившись в собственных силах, он начинает верить в Бога и в вере обретает спасение. Это не означает, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Это означает, что христианин должен жить так, как на земле жил Сын Божий Иисус Христос, добрыми делами, свидетельствуя о своей вере. Спаситель совершал множество добрых поступков, но при этом всегда подчеркивал, что не гордится, а живет упованием и надеждой на Своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает сегодняшний отрывок из Послания к Галатам именно такими словами: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».

О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема