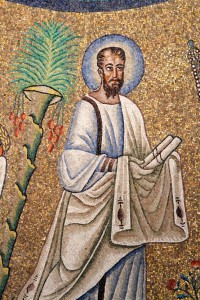

Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 10 стихи 23-28.

Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 10 стихи 23-28.

Как свидетельствует библейское повествование, апостол Павел посетил Коринф во время своего второго миссионерского путешествия по городам Римской империи около 50-го года. Прибыл туда он из Афин, где проповедь его не была принята. Коринф был одним из самых крупных и влиятельных городов Римской империи. Занимая уникальное географическое положение – на перешейке между Эгейским и Ионийским морями, Коринф стоял на пересечении торговых путей Средиземноморья. Население его состояло из людей разного этнического происхождения. В город стремилось попасть множество иностранцев, желавших обосноваться в материально благополучном мегаполисе. Господствующей чертой, из-за которой имя Коринфа вошло в историю, была роскошь и крайняя распущенность нравов. Но как ни парадоксально, именно Коринф, а не прочие, более благочестивые города империи, стал одним из центров распространения христианства. Однако произошло это не сразу.

Первоначально апостолу Павлу удалось образовать в городе небольшую христианскую общину, которая, постепенно разрасталась. И это не удивительно, ведь именно Коринфу святой апостол посвятил большую часть времени своего миссионерского путешествия. После полутора лет пребывания апостол Павел оставил город и отправился дальше. Но сердцем он всегда беспокоился за христиан-коринфян, потому что велика еще была опасность их возвращения в язычество. В те времена в Коринфе существовал развитый культ богини Афродиты. В храме языческой богини совершались обильные жертвоприношения. Часть жертвенных продуктов доставалась жрицам, прочее направлялось на рынки для продажи или раздавалось бесплатно прямо на улицах. Некоторые небогатые коринфяне-христиане принимали идоложертвенную пищу. Это смущало их братьев по вере, особенно выходцев из иудейской среды. Многие из них утверждали, что не следует вкушать пищу, освященную в честь языческих богов. Споры усиливались и превращались в противостояние, грозящее расколом в среде христиан. Различные источники сообщали Павлу, находившемуся в тот момент в Эфесе о том, что в коринфской общине не все благополучно. Не имея возможности вернуться в город, апостол направил его христианам послание, где среди прочих вопросов уделил место и проблеме вкушения идоложертвенной пищи. Этот отрывок читается сегодня утром в храме во время богослужения:

Братья, всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но не всё назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Всё, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; ибо Господня земля, и что́ наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное,– то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что́ наполняет ее.

Апостол Павел подошел к проблеме вкушения идоложертвенной пищи как мудрый педагог. С одной стороны, он подчёркивает – идолы не властны над христианином. Они – ничто перед величием Бога. Поэтому пища, освященная в храме Афродиты ее жрицами, не способна навредить христианину. Любое растение, любое животное существует на земле только потому, что так повелел Бог. Если язычники посвящают что-то своим богам – это их беда и непонимание. Христианин же свободен от языческих предрассудков. Вред может принести иное. Если христианин ест и пьет идоложертвенную пищу, повторимся, себе он не повредит. Но если он делает это на глазах у других христиан, которые, предположим, брезгуют продуктами из храма Артемиды, он может смутить этих людей, побудить к осуждению. Нарушить душевный покой своих братьев по вере. Чтобы лучше была понятна эта ситуация, представим себе следующее. Во время Великого поста некий православный христианин имеет желание поститься, но не может – по состоянию здоровья. Человек начинает во время поста есть мясную и молочную пищу. Его действия обоснованы – еда необходима ему как лекарство. Но если воображаемый нами человек вкушает не постную пищу открыто, на виду у прочих православных христиан, то может смутить их. Апостол Павел призывал коринфян не обижать и не смущать братьев по вере. Если кто скажет вам: это идоложертвенное, – то не ешьте ради того, кто объявил вам. Это касается не только вкушения пищи, но и поведения человека в целом. Не нужно беспокоить окружающих своими поступками, не стоит провоцировать других. Призыв апостола Павла остается актуальным и в наши дни. Поэтому запомним главную мысль сегодняшнего богослужебного отрывка из послания апостола Павла к жителям Коринфа: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.

Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема