Удивительную историю, случившуюся с ней сразу после Великой отечественной войны, доктор медицинских наук Ина Кузнецова описала в начале нынешнего века, когда ушла на пенсию. Книга «Зона милосердия» оказалось её первой и последней не научной книгой, – написанной в лучших традициях документально-художественной прозы. Это повесть о работе в зоне совсем молодой выпускницы мединститута, в спецбольнице № 4791 в Рязанской области, книга о больных немцах и русских врачах, о милосердии и вере в Божий промысел.

Впрочем, о своей вере Ина Павловна, прямо не говорит ни разу, Божье имя является в её словах естественно, как дыхание, и читатель всё понимает сам.

«…Здесь, и это было счастьем, обездоленные люди получили работу, крышу над головой, стол, тепло домашнего очага, определенную уверенность в завтрашнем дне и дружеское плечо товарища. Получили работу, состоящую в облегчении страданий и спасении жизни других людей, формальных врагов, принесших нам неисчислимые несчастья. Но фактически не менее несчастных, не по своей воле брошенных в кровавую пучину, обманутых и униженных, и также вырванных из домашнего уюта.

И нет весов для измерения страданий и тех и других. И размывается линия противостояния. Враги на полях сражений. Но пушки умолкли.

И в наступившей тишине громче и отчетливее звучат стоны, острее страдание, мучительнее безысходность. Здесь нет победителей и нет врагов. Пролитая кровь уравняла все. Остается лишь открытая человеческая душа и Божеское в ней».

Читала Елена Топникова.

Уже через год работы вчерашняя студентка стала заместителем начальника спецгоспиталя по лечебной части, работала без продыху, прерываясь лишь на сон. Я читал как завороженный, сожалея, что не пошел в свое время в медицину, о которой на последних страницах «Зоны милосердия» сказаны такие простые слова: «…именно в то время для меня стало очевидным, что медицина в широком смысле слова – это вершина человеческой нравственности, доброты и интеллекта. Служение ей – великая честь». А в другом месте, тем же ровным, спокойным тоном она назвала свою профессию – святой.

Через три года службы доктор сопровождала состав с репатриированными больными в Германию. Нарушив инструкцию, взяла с собою не воевавшего (но пленённого в 15 лет) юношу Вальтера, страдавшего открытым туберкулезом. Начальство требовало оставить его на пути следования, но это значило, что Вальтер не увидит своих родных хотя бы на краю жизни. И самый трудный, трехдневный участок пути врач Кузнецова ехала со своим подопечным в туберкулезном вагоне, делая ему поддерживающие уколы и следя за ним.

«Это уже вопрос не его – Вальтера, а моего личного спасения, – пишет Ина Павловна. – Оставленный, он умрет на другой день. Это совершенно очевидно. А я, сколько бы ни прожила на этом свете, понесу с собой тяжесть неизбывного греха за ничем не оправданное малодушие…»

«Мама настаивала на немедленном обследовании, так как считала, что я наверняка заразилась туберкулезом. У меня же подобные мысли не возникали ни разу. И подвигом я свой поступок тоже не считала.

И тогда и теперь я твердо уверена – мой поступок был угоден Богу. Мне удалось выполнить задуманное: почти умирающего Вальтера я довезла живым и не заболела туберкулезом».

Ины Павловны Кузнецовой – Царствие ей Небесное – не стало в 2009-м. Не могу не поделиться с вами её живым голосом, отысканным мною в архиве Радио России, в программе «Персона грата» нашего коллеги Виталия Ушканова.

«…С какого-то времени я начинала понимать – и чем дальше, тем больше – что это была какая-то исключительная ситуация, в которую Бог помог мне попасть…»

Надеюсь, кто-то из вас, друзья, отыщет эту светлую и мудрую книгу, эту «Зону милосердия», которую уже экранизировали и перевели на немецкий язык.

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

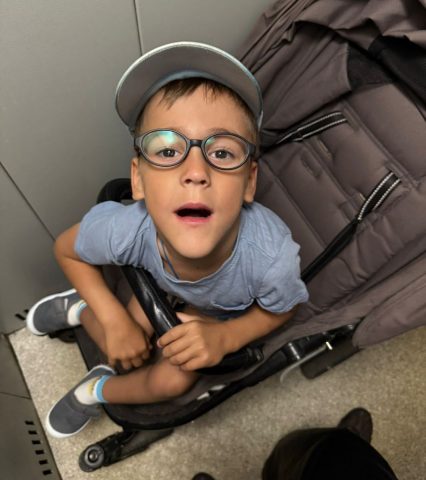

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер