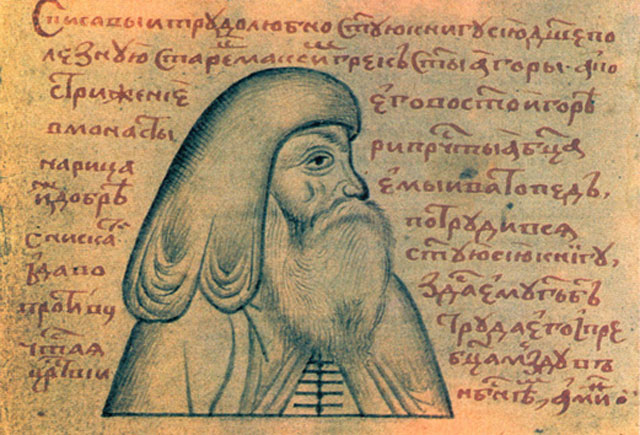

Была эпоха, которая решила судьбы мира на несколько столетий вперед. Век шестнадцатый открыл дороги, по которым пошли народы и государства. Европейские державы узнавали за морями новые земли. Ученые умы постигали законы мироздания. Одаренные талантами, сотворили прекрасное искусство. В Государстве Российском происходили тогда особые свершения. Земли наши становились единой державой. И неуемно спорили государственные мужи, какой быть России-матушке? На восток иль на запад обратить свой взор? Строгости или вольности взращивать в детях своих? В такое время был призван из Афона на русскую землю просвещеннейший европейский ум Максим Грек. Не легкая судьба была уготована мыслителю-идеалисту в чужой своенравной земле...

Была эпоха, которая решила судьбы мира на несколько столетий вперед. Век шестнадцатый открыл дороги, по которым пошли народы и государства. Европейские державы узнавали за морями новые земли. Ученые умы постигали законы мироздания. Одаренные талантами, сотворили прекрасное искусство. В Государстве Российском происходили тогда особые свершения. Земли наши становились единой державой. И неуемно спорили государственные мужи, какой быть России-матушке? На восток иль на запад обратить свой взор? Строгости или вольности взращивать в детях своих? В такое время был призван из Афона на русскую землю просвещеннейший европейский ум Максим Грек. Не легкая судьба была уготована мыслителю-идеалисту в чужой своенравной земле...

... Когда Великому Князю Василию III надобен был монах ученый, чтобы книги церковные переводить, послала братия Афонская Максима Грека. Хоть не знал он в ту пору русского языка - да больно уж много было в нем горения. Такому любое дело дается легко.

Вот только испытания его ждали не на ниве учености - стойкость духа и верность высоким идеалам веры пришлось отстаивать...

В Москве первым большим его делом стал перевод Псалтири. Одобрили его и духовенство и Великий Князь. Да на сердце Максима Грека не все было ладно, противилось оно тому, что в государстве делалось. Не по христианскому закону вершилось. Попросился Максим Грек обратно в Святой Афон. Но Василий не отпустил даровитого переводчика, миссию свою он продолжил. Создал княжескую библиотеку. Исправил книги для богослужения. Писал, писал, писал - не одна сотня текстов. Жития святых, поучительное слово, просветительские наставления. Для многих и многих стал духовным отцом.

Не по душе были Максиму Греку несправедливость да неискренность, царившие кругом. Дань непомерную с крестьян - осуждал. Не стал молчать, когда Василий вознамерился развестись с княгиней. И обвинили Грека в неверности, отлучили от причастия, в монастыре обрекли на суровое заточение. Но и там не отступился он от возвышенных своих чаяний.

Еретиком Максима Грека назвали на соборе 1525 года, тогда и заточили в монастырь. В 1531-ом новые нарекания нашлись - в порче книг богослужебных - и в другой монастырь определили ученого. А настоятель его Грека уважал великим почтением. Вопреки высокой воле - посадил его рядом на трапезе. Дозволил читать и писать. Но Святых Тайн просветителю разрешили причащаться только десять лет спустя. Много Патриархи Восточные за Грека вступались. Да не скоро перевели его на покой в Троице-Сергиев монастырь.

Скончался он в день небесного своего покровителя Максима Исповедника. Многие узрели в том знак свыше. Четыре века спустя церковь прославила его в лике святых, и вскоре мир обрел мощи преподобного. Сегодня они пребывают в Успенском Соборе Троице-Сергиевой Лавры.

Герман Блинов. «Александр Сергеевич Пушкин среди крестьян»

— Доброе утро, Маргарита Константиновна!

— Здравствуйте, Татьяна Львовна!

— Я, собственно, хотела томик Пушкина у вас на пару дней попросить. А то мою книгу сын забрал. Приезжал, зачитался, оторваться не мог, так и увёз с собой. А мне вдруг тоже почитать захотелось.

— С радостью, Татьяна Львовна! Проходите, посмотрите вон там, в книжном шкафу.

— Вот этот сборник возьму, если вы не против. Тут все мои любимые стихи. Ой, выпало что-то... Закладка, наверное. Открытка. Какая интересная!

— Так вот где она была! Это работа современного художника Германа Владимировича Блинова.

— Правда? Какой необычный стиль! Так всё просто, даже наивно...

— Именно, Татьяна Львовна! Я когда-то купила эту открытку-репродукцию в московском Музее русского лубка и наивного искусства. Герман Блинов — один из ярких представителей этого течения в живописи. Кстати, там выставлен и оригинал картины. Написана она маслом на картоне, и называется «Александр Сергеевич Пушкин среди крестьян». Художник написал её в 1987 году.

— Наивное искусство, вот оно что! А знаете, Маргарита Константиновна, я сейчас присмотрелась... Ведь действительно, у этого простого рисунка довольно тонкое, хотя, конечно, и своеобразное художественное исполнение. Есть в нём характер, глубина, настроение. Пожалуй, запросто так не напишешь.

— Конечно, Татьяна Львовна! Да, в художественных произведениях наивного искусства всё как будто не по правилам. Изображение упрощённое, нарушены пропорции и перспектива, не соблюдаются принципы света и тени. И вместе с тем, это настоящие произведения искусства, которые ценятся во всём мире.

— Уж не знаю, в детской ли наивности дело, но картина Германа Блинова удивительно светлая и позитивная. Глядя на неё, хочется улыбаться. Кстати, довольно неожиданный сюжет у полотна. Почему именно Пушкин?

— Насколько я знаю, Александр Сергеевич — любимый поэт художника. И это не единственная работа Блинова, посвящённая эпизодам из жизни Пушкина.

— Александр Сергеевич на фоне белоснежного храма стоит в окружении крестьян. Те, по всей вероятности, что-то ему рассказывают, оживлённо жестикулируют...

— По воспоминаниям современников поэта, он часто беседовал с крестьянами. Между прочим, многие свои сказки Пушкин писал, вдохновляясь рассказами, которые слышал от простых людей.

— Смотрите, Маргарита, Константиновна: на крепостных крестьянах 19 века — современные шапки-ушанки и телогрейки! Как же так?!

— А это ещё одна отличительная черта наивного искусства — художники не стремятся соблюдать историческую точность. Но можно, пожалуй, трактовать и по-другому. Возможно, таким образом художник хотел показать, что Пушкин — вне времени.

— Интересно, а где происходит действие картины? Если крестьяне — значит, в деревне. Может быть, в Болдине?

— Нет, Татьяна Львовна. В селе Михайловском. Посмотрите, художник даёт нам подсказку. Храм на полотне вполне узнаваем — это Собор Успения Пресвятой Богородицы Святогорского монастыря неподалёку от имения Пушкиных. У его стен был погребён поэт...

— Вот вам и наивное искусство! Сколько интересного смогла рассказать эта простая на первый взгляд картина! А знаете что, Маргарита, Константиновна? Я в ближайшее время обязательно схожу в Музей наивного искусства. Может быть, и вы составите мне компанию?

— Договорились, Татьяна Львовна! Посмотрим на оригинал картины вместе.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Валентина Диффинэ-Кристи. «Церковка в Абрамцеве»

— Маргарита, какое любопытное место для нашей встречи ты сегодня выбрала — Музей русского импрессионизма. Я и не знала, что у нас в Москве есть музей, посвящённый именно этому направлению в живописи! Но, скажи мне, пожалуйста: русский импрессионизм — какое-то особое явление? Чем он, например, отличается от французского импрессионизма?

— Интересный вопрос, Ольга! Как особый стиль в изобразительном искусстве, импрессионизм, действительно, возник во Франции, во второй половине 19 века. Он отвергал строгие каноны академической живописи, призывал художников к более живому и неформальному творчеству, воплощению на холсте не столько самой натуры, сколько впечатлений от неё. Собственно, по слову «впечатление» — по-французски «импресьон» — это направление и получило своё название.

— Ну, а русский импрессионизм как возник?

— Нашим живописцам стиль, полный свободы и творческих возможностей, тоже пришёлся по душе. На русской почве французский стиль получил новые, самобытные черты. Причём, отличия заключались главным образом не в технике, а в восприятии. Русский импрессионизм — это не только сиюминутные впечатления художника, желание «схватить момент». Но ещё и смысл, дух, глубина, история.

— Знаешь, Маргарита, пока ты рассказывала, я увидела картину... Вот она, слева. Кажется, в ней есть всё, о чём ты сейчас говорила.

— Да, Олечка, это и правда замечательная картина! Полотно Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи «Церковка в Абрамцеве». Художница написала его в 1953 году. И за ним, действительно, стоит трогательная история. Впрочем, как и за всеми её работами...

— Я это как раз и почувствовала! Атмосфера полотна как будто неземная... Но что за история, Маргарита? Расскажи, пожалуйста.

— С радостью расскажу. Ты, Оля, наверное, обратила внимание на фамилию автора картины?

— Да! Диффинэ-Кристи. Необычно звучит. Слышится что-то французское.

— Так и есть. Диффинэ — это фамилия художницы по мужу. С французом Евгением Диффинэ Валентина Михайловна познакомилась в 1938 году. Тогда они оба учились в московском Суриковском художественном институте. Супруг увлёк её импрессионизмом. Они вместе работали в этом направлении. Однако их семейное и творческое счастье продлилось, увы, недолго...

— А что произошло?

— Началась Великая Отечественная война. Суриковский институт эвакуировали в Ташкент вместе со студентами, в числе которых были Валентина с супругом. Там, в эвакуации, Евгений Диффинэ скончался. Ему было всего 28. После ухода супруга Валентина Михайловна прожила ещё долгие 70 лет и всю жизнь хранила верность мужу.

— Какая необыкновенная любовь! Но разве эта история как-то связна с картиной художницы «Церковка в Абрамцево»?

— Связана! После кончины мужа Валентина Диффинэ-Кристи начала писать совершенно по-особенному. На её холстах природа, здания и даже люди стали выглядеть так, словно они почти бестелесны и невесомы. Появилось много света.

— Маргарита, а ведь правда, ты словно об этой картине и говоришь. Церковь на ней будто парит в воздухе. Земли совсем почти не видно. Только светлые очертания храма — без чётких линий, в окружении оливково-рыжих мазков, в которых едва угадывается осенний лес. Вроде бы простой, земной пейзаж. И всё-таки есть в нём что-то, как говорят, не от мира сего...

— Именно! Художница верила, что её супруг пребывает в горнем, духовном мире. И таким образом пыталась осмыслить это в творчестве. Искусствоведы даже придумали особый термин для направления, в котором работала Валентина Диффинэ-Кристи: «духовный импрессионизм».

— Пожалуй, лучше и не скажешь. Полотно просветлённое, возвышенное. Такой в нём свет... Помнишь, как в храме во время вечерней службы поётся: «Свете Тихий...»

— Да, радостное благоговение испытываешь, глядя на эту картину. Кстати, а ты узнала церковь, которая на ней изображена?

— Сразу же! Это ведь храм Спаса Нерукотворного в подмосковном Абрамцеве. Его ещё часто называют «сказочным». Построен, кажется, в 80-х годах 19 столетия. И когда-то располагался на территории усадьбы мецената Саввы Мамонтова.

— Всё верно! Необычная белокаменно-расписная церковка считается произведением искусства, одним из первых образцов русского модерна в архитектуре. В ней переплелись мотивы древнего владимиро-суздальского зодчества и художественная фантазия. Получилась, действительно, настоящая сказка!

— А Валентине Диффинэ-Кристи удалось совершенно по-особенному эту сказку запечатлеть на своём полотне «Церковка в Абрамцеве».

— И благодаря этой художнице мы с тобой теперь знаем, что импрессионизм бывает не только русский, но и духовный.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Алексей Венецианов. «Возвращение солдата»

— Маргарита, сколько у тебя старых фотографий! Вся история семьи! Прабабушки, прадедушки... А вот это кто на снимке — солдат в униформе царской армии? Тоже твой родственник?

— Да, Олечка, это мой прадед по отцовской линии, Иван Михайлович. Я мало о нём, к сожалению, знаю.

— Вероятно, он был военным?

— Да нет, Иван Михайлович в армии служил как все, по призыву.

— А ведь в то время, если не ошибаюсь, воинская служба по призыву длилась довольно долго?

— Да, во времена прадеда, во второй половине 19-го века, в действующую армию призывали на целых 7 лет. Но ведь были времена, когда солдаты служили и ещё дольше — по 20 лет! Такая воинская служба называлась рекрутской повинностью. Те, кому выпадал солдатский жребий, надолго расставались с домом и родными.

— Большая честь — послужить Отечеству! Но разлука с семьёй, конечно, долгая... Зато какая, наверно, была радость, когда рекрут возвращался со службы домой!

— Да! Не случайно этот сюжет был популярным у живописцев 18-19 (восемнадцатого-девятнадцатого) столетий. Мне, например, сейчас вспомнилась картина Алексея Гавриловича Венецианова «Возвращение солдата».

— Вот бы взглянуть на неё!

— Полотно экспонируется в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга. Но у меня где-то была репродукция. Сейчас найду.

— Замечательно, очень хочется увидеть картину!

— Ну, вот и она, даже искать долго не пришлось. Алексей Венецианов написал её в 1830-х годах. Вообще-то «Возвращение солдата» — это часть диптиха. Венецианов создал два полотна, объединённых общей темой. Первая картина называется «Проводы рекрута». На ней отец благословляет новобранца на долгую воинскую службу. Ну, а на картине «Возвращение солдата» мы уже видим события, которые происходят спустя 20 лет.

— На лицах персонажей нет бурных эмоций. Я вижу на них трепетное благоговение. Мать смотрит на сына, молитвенно сложив руки. Отец солдата бережно обнимает её за плечи, желая успокоить и ободрить. Но и сам смотрит на сына, как будто ещё не до конца верит в его долгожданное возвращение.

— Солдат возвратился домой во время жатвы — самой горячей крестьянской поры. Видишь, семья в поле, отец и мать сидят на связанных снопах? Но все словно забыли о работе и собрались вокруг солдата. И это можно понять: родные не видели его двадцать лет! Венецианов запечатлел, пожалуй, наиболее удивительный и глубокий момент встречи после долгой разлуки. Ликование, объятия — всё это будет немного позже. А сейчас родные и сам солдат просто смотрят друг на друга с огромной любовью.

— За время многолетней военной службы в семье, наверное, многое изменилось. Вышли замуж сёстры, женились братья, у солдата появились племянники. Одного из них, самого младшего, он успел взять на руки. А на заднем плане картины, из-за пригорка, идут к семье солдата люди — наверное, это односельчане спешат поздороваться.

— Интересно, что такое обилие персонажей на одной картине совсем не свойственно Венецианову. Обычно художник изображал одну, максимум две фигуры. Чаще всего писал портреты. Однако именно в 30-е годы 19 века Алексей Гаврилович начал искать новые направления в творчестве. И сосредоточился на жанровых сценах из деревенской жизни, которая всегда его интересовала.

— Но ведь жанровые полотна обычно динамичны, в них чувствуется движение, действие. А у Венецианова в «Возвращении солдата» — скорее, тихая созерцательность.

— Олечка, ты ухватила суть! Действительно, сцена на картине «Возвращение солдата», на первый взгляд, может показаться как будто неподвижной. Однако движение здесь — не в фигурах, а в душах персонажей. Как говорят искусствоведы, Венецианов всегда был лириком и созерцателем. И одним из тех художников, кому удавалось передать мгновение вечности.

— А ещё я обратила внимание на то, в каких светлых тонах написана картина. Жёлто-золотое поле, бело-розовое небо. И одежда у большинства героев — тоже светлых оттенков.

— Ну а как же иначе! Ведь возвращение солдата — это всегда светлое событие! Думаю, таким образом художник хотел это подчеркнуть.

— И глядя на эту картину так хочется сказать: слава всем нашим доблестным воинам!

Все выпуски программы Свидание с шедевром