К сегодняшнему рассказу очень бы подошла песня из известного сериала. Помните?:

К сегодняшнему рассказу очень бы подошла песня из известного сериала. Помните?:

День за днём, то теряя, то путая след,

Я иду в этот город, которого нет...

А ведь когда-то он очень даже был… город Зашиверск…

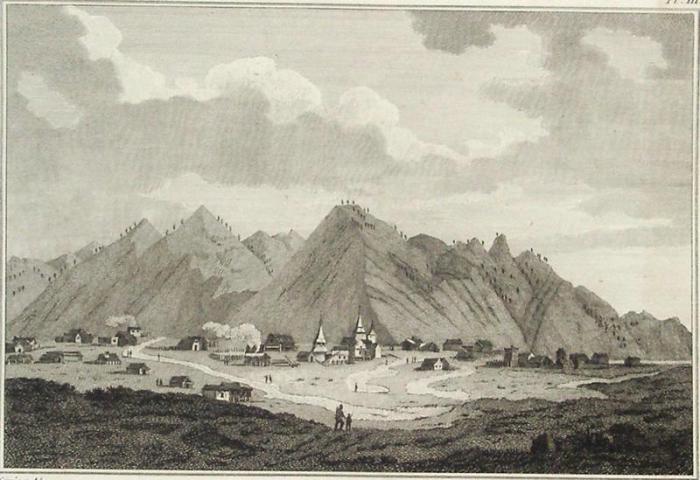

Как явствует из названия, город Зашиверск расположился за шиверами – то есть за каменными порогами в течении реки Индигирки, да и название получил соответствующее…

В 1639 году на индигирскую землю пришел отряд казаков. Командовал ими Посник Иванов (Посник – это имя). Вели их проводники-юкагиры. По Индигирке казаки и спустились вниз к месту возведения будущего Зашиверского острога. Место выбрано было весьма удачно – получилось, что Зашиверск оказался центром среди новообразованных зимовий и острожков на севере Якутии.

Юкагирская же землица, как писал Посник Иванов в донесении, была "людна, а Индигирская река рыбна; в Юкагирской землице соболей много; и в Индигирь-реку многие реки впали, а по всем тем рекам живут многие пешие и оленные люди; да у юкагирских же людей серебро есть".

Очень скоро Зашиверск стал центром торговых ярмарок, местом сбора купцов, путешественников, землепроходцев.

А еще ранее, в году 1700-м, здесь поставили шатровый деревянный храм – Спасо-Преображенский. И Зашиверск стал не только административным и торговым, но и православным центром Якутии.

И столь велика была роль Зашиверска, что в марте 1783 года указом царицы Екатерины II был образован Зашиверский уезд Якутской области и Зашиверск получил статус города.

Мало, что получил статус города 26 октября года 1790 высочайше утвержден был вместе с гербами городов Иркутского наместничества и герб Зашиверска: "в верхней части щита герб иркутский, в нижней части в черном поле золотая лисица, в знак того, что жители сей округи ловлею сих зверей промышляют".

Увы, все эти регалии несколько припоздали – к тому времени в Зашиверск пришла эпидемия черной оспы. Вымерли, понятно, не все жители, но учитывая, что пушной промысел захирел, ибо соболя изрядно выбили, город свой статус стал терять.

В 1805 году город Зашиверск упразднили, и центр уезда перенсли в Верхоянск. А к 1898 году город окончательно опустел.

Ныне же на месте Зашиверска стоит лишь недавно построенная часовня в память жителей несуществующего ныне города.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема