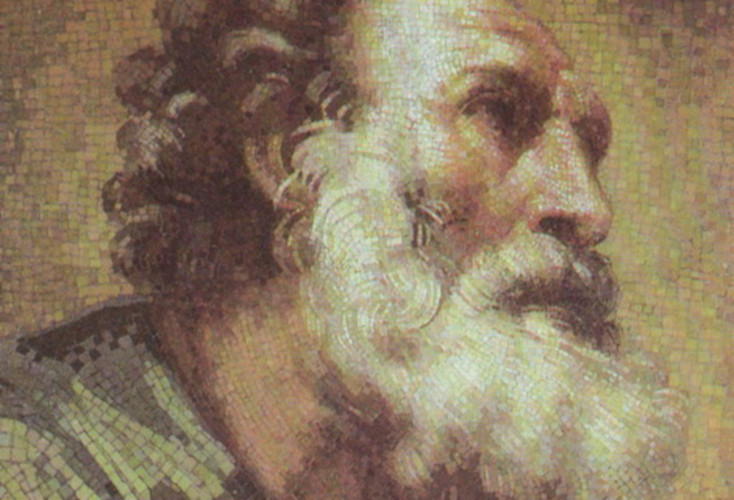

Апостол Пётр

2 Пет., 64 зач., I, 1-10.

Глава 1.

1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:

5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,

6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.

8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.

9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.

10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Сегодняшнее чтение представляет собой начало второго соборного послания апостола Петра. В традиционном приветствии апостол называет себя одновременно рабом и апостолом Христовым, так что может показаться, что он совмещает нечто несовместимое. Ведь раб — это практически вещь, которую хозяин может использовать по своему усмотрению, а апостол — это посланник, которому доверили миссию проповеди. Будет ли успешной миссия рабов? Или всё же свободные люди лучше услышат её из уст свободных же людей? На самом деле последнее, конечно, верно и в этом смысле рабство, о котором говорит апостол, — это рабство особенного рода. Ведь Сам Христос пришёл, чтобы дать свободу и указать на истинный смысл человеческого достоинства. При этом интересно, что апостол желает ученикам благодати и мира, которые должны умножиться в познании Бога и Господа Иисуса Христа.

Казалось бы, человек желает помощи от Бога и не знает, как её получить. Ответ апостола очевиден: благодать умножается вместе с миром и происходит это тогда, когда человек стремится к познанию Бога. Ведь благодать — это не электроэнергия, которую можно использовать для самых разных целей. Благодать подаётся тем, кто стремится к исцелению и обновлению человеческих отношений, поэтому апостол упоминает вместе с ней мир. Ведь где пребывает Бог — там нет места ненависти и вражде. Да, там может быть боль, могут быть страдания, ведь мир лежит во зле. Но благодать и мир как раз и посылаются для того, чтобы боль и страдания закончились, чтобы человек получил исцеление. Причём посылаются они не просто по первому требованию, но в ответ на стремление познать Бога, то есть открыть для себя Его замысел и Его волю.

Мы слышим это и даже слова нам могут быть понятны, но при этом, будем честными, для нас они звучат как какая-то высокая богословская теория. Нам кажется, о каком познании божественной жизни может идти речь, когда мы не знаем и не можем элементарного: как владеть собой, прощать обиды, радоваться чужому счастью. И всё же Бог не сообщил нам ничего, что было бы для нас чем-то совершенно запредельным и недостижимым. Здесь главное расслышать динамичность, на которую указывает апостол, ведь христианство — это путь к совершенству, а не только его конечная точка, под которой апостол подразумевает «причастность Божественному естеству».

Задумываясь о том, как подобное возможно, Отцы Церкви указывали на тайну Христа, в Котором Сам Бог стал таким же, как мы, чтобы мы могли стать такими, как Он. Более того, для апостола очевидно, что Бог даёт нам свои силы для того, чтобы мы вели правильную жизнь и удалялись от греха. И опять обращение к тексту апостола Петра удивляет нас и сам этот текст воспринимается как странное соединение разных регистров: божественная жизнь и воздержание от грехов — неужели это вообще как-то соединимо? Однако для апостола это является главным тезисом: божественная жизнь достижима, потому что в ответ на наши земные усилия Бог отвечает очень щедро. В жизни человека вера неразрывно связана с добродетелью, рассудительностью, воздержанием, терпением, благочестием, братолюбием и любовью. И мы верим, что жизнь того, кто искренне стремится подняться по этой лестнице, никогда не останется бесплодной.

Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов

1 Ин., 73 зач., III, 21 - IV, 6.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Можно ли молиться с дерзновением, если совесть неспокойна, а сердце знает о своих немощах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 3-й и 4-й глав 1-го послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 3.

21 Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу,

22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.

23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам.

24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам.

Глава 4.

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.

2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;

3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.

4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.

5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.

6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения.

«Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу», — пишет апостол Иоанн. Может ли сердце «не осуждать»? Ведь людей духовно безупречных и совершенных не существует. И даже великие святые видели свои грехи, как песок морской. Да и простой житейский опыт подсказывает нам, что тех, кто ощущает свою непогрешимость, лучше обходить стороной. Всё встанет на свои места, если понять эту строчку как призыв апостола не иметь лицемерия и самооправдания в отношениях с Богом. Это внутреннее состояние, когда мы не прячем ни от самих себя, ни от Творца свои немощи и слабости. Но приходим к Богу такими, какие есть. То есть полагаемся не на свою правильность, а на Его милость.

Именно это состояние предельной, порой безжалостной честности становится принципиально важным условием чистой молитвы. Она перестаёт быть потребительской. Мы общаемся с Богом не как наёмники, которые торгуются за награду, подобающую за «точное соблюдение заповедей». Мы приходим к Нему, как дети, которые чувствуют, что их любят, их простят и примут, несмотря на их шалости и проказы.

Это состояние доверия, предельной искренности и открытости перед Творцом — не только начало сильной молитвы. Естественным образом оно рождает в нас потребность жить по Его воле. Исполнять Его заповеди. Как говорит сегодня апостол, «делать благоугодное пред Ним». И это логично. Ведь если человек честен перед собой и Богом, в нём естественным образом рождается потребность хранить в чистоте свою совесть и по отношению к окружающим людям, ко всякому живому творению и даже к вещам.

Наконец, это состояние обостряет нашу духовную интуицию в целом. У человека появляется способность, как выражается апостол Иоанн, «испытывать духов». То есть мы оказываемся способными отличать истину от заблуждения. И опять же, это весьма закономерно. Ведь если мы привыкли любые свои мотивы, идеи и настроения проверять простым вопросом: «как это соотносится с Евангелием Христовым», и давать на него честный ответ, — Бог даёт нам благодать. Мы начинаем на опыте познавать, как в нашей повседневности действует Дух Божий, а как дух лукавства и всякой другой нечистоты.

Итак, наше духовное взросление начинается с честности перед собой. Со способности, несмотря на возрастающую тревогу, стыд и страх, признаться себе в том, в чём я боюсь признаваться не то что другим людям, но даже самому себе. Речь идёт о наших слабостях и ошибках. Их мы должны увидеть, признать, принять как часть себя и принести к Небесному Отцу. Предстать перед самими собой и перед Ним обнажёнными, беззащитными и уязвимыми. Именно в ответ на эту жертву и мужество Господь и даёт нам Свою благодать. Он рождает в нас желание исполнять Его заповеди, даёт нам силы хранить свою совесть перед людьми, дарует способность отличать правду от лжи и во всех своих делах поступать согласно с Его премудрым замыслом.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 80. Богослужебные чтения

«Есть время обниматься и есть — уклоняться от объятий», — читаем мы в библейской книге «Экклезиаст». Действительно, жизнь наша устроена так, что периоды радости и скорби перемежаются. Но всё же есть дни, когда мы Богом призываемся к торжеству. Вне зависимости от того, что творится вокруг. Таким днём, конечно же, является Пасха Христова, символом которой была Пасха Ветхозаветная. О ней, Пасхе Ветхого завета, и идёт речь в псалме 80-м, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 80.

1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.

2 Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;

3 возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;

4 трубите в новомесячие трубою, в определённое время, в день праздника нашего;

5 ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.

6 Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:

7 «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.

8 В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.

9 Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!

10 Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.

11 Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».

12 Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;

13 потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.

14 О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!

15 Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:

16 ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;

17 Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их мёдом из скалы.

Псалом 80-й был написан во времена царя Давида, но не им самим, а его современником — пророком Асафом, который в прозвучавшем тексте рассуждает о ветхозаветной Пасхе. Она была установлена в память об освобождении древних евреев из египетского плена и праздновалась ежегодно 14 числа лунного месяца ниссана — то есть примерно в нашем апреле. Асаф, обращаясь к современникам, призывает их не скупиться на радость, не поддаваться скорбям, но иметь крепкую память о милости Божией. Потому он и пишет: «Возьмите псалом (то есть струнный инструмент), дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью; трубите трубою в день праздника нашего».

Итак, псалом 80-й призывает людей радоваться, петь, играть на музыкальных инструментах, молитвенно прославляя Господа. И пророк напоминает об исторических обстоятельствах торжества. Он пишет: «Бог установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской». Речь идёт не просто о каком-то человеке по имени Иосиф, а о патриархе древнего Израиля, который стал собирательным символом своего народа. Иосиф, переехав в Египет, там умер, но завещал перезахоронить себя в исторической Палестине. Потому древние евреи, уходя из-под власти фараона, взяли с собой кости своего патриарха.

Бог в пути указывал народу еврейскому, как следует поступать, через пророка Моисея. По молитвам Моисея происходили чудеса, которые позволили древним евреям преодолеть долгое путешествие по Синайской пустыне. Читаем в псалме: «В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя». Меривой называлось место, где текли горькие воды, которые пить было невозможно. Но по вере Моисея эти воды стали сладкими. И в псалме прямо говорится, что если верные Богу люди будут хранить свою праведность, то Господь их не оставит, как не оставил еврейский народ в годы исхода из Египта. Читаем в псалме: «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их водой и пищей».

К сожалению, и во время путешествия по Синаю, и впоследствии древние евреи отступали от Бога. Потому в псалме мы слышим сетование: «О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их мёдом из скалы». Но Господь всё же ищет не за что бы нас наказать, а в чём бы оправдать. Вот и древних евреев Бог миловал, прощал, надеясь на их покаяние.

Содержание прозвучавшего псалма касается и нас — христиан. Мы тоже призываемся к радости — потому что через жертву Христа получили свободу от греха и смерти. Но радость эта сопряжена с ответственностью. Потому давайте не будем размениваться на грехи и порочные привычки, но станем с любовью и в мире с совестью служить Господу.

Поможем Паше сохранить возможность ходить самостоятельно

Паше Фаршатову из Среднеуральска пятнадцать лет. Он — один из тройняшек, рождение которых стало большим чудом для его мамы Елены после долгих лет ожидания. Но дети появились на свет раньше срока и с проблемами со здоровьем.

В отличие от брата и сестры Паша научился ходить только после многолетних курсов реабилитации и двух сложных операций. Сегодня мальчик старается быть активным: учится в восьмом классе, участвует в олимпиадах, увлекается биологией и мечтает стать ветеринаром. С большой заботой он ухаживает за любимым питомцем — ящерицей.

Специалисты отмечают у Паши огромный потенциал для развития. Но именно сейчас, в период интенсивного роста подростка, его победы оказались под угрозой. Пубертат влияет на мышцы и суставы, увеличивая риск отката назад.

Чтобы сохранить всё, что было достигнуто за 15 лет труда и не потерять возможность ходить, Паше необходима реабилитация в челябинском центре «Сакура». Именно после занятий там мальчик стал лучше говорить, встал на ноги.

Семья не может оплатить нужное лечение самостоятельно. Мама Елена одна воспитывает тройняшек. Собрать средства на реабилитацию помогает Фонд «Мои друзья». С 2009 года организация оказывает поддержку детям и взрослым с нарушениями здоровья.

Помочь Паше преодолеть этот непростой этап и сохранить возможность ходить и быть мобильным можно на сайте фонда — Мои друзья.орг.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов