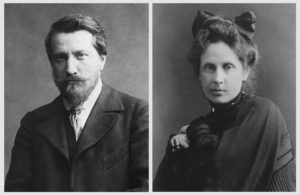

Художник Валентин Серов написал множество портретов. Но самой любимой натурщицей Валентина Серова была его невеста, а затем жена Ольга. Известно около десяти картин и эскизов, на которых изображена супруга художника. Искусство — отражение жизни, и в жизни Валентина Серова Ольга тоже занимала исключительное место.

Осенью 1879 года живописец переехал в Петербург и поступил в Императорскую Академию Художеств. Начинающий художник каждую субботу бывал в гостях у своей тёти — известного педагога Аделаиды Симонович. Здесь он познакомился с юной Лёлей Трубниковой, сиротой, которая после смерти матери от туберкулёза, воспитывалась в доме Аделаиды Семёновны. Молодые люди признались в любви друг к другу, однако Валентин очень долго не решался сделать Лёле предложение, поскольку не был уверен в своей способности материально обеспечить жену и будущих детей.

В 1885 году у Лёли заподозрили туберкулёз, и ей пришлось поехать на лечение в Одессу. Опасения не подтвердились, но девушка решила не возвращаться в Петербург и осесть в южном городе. Она нашла место домашней учительницы и одновременно преподавала на местных музыкальных курсах. Валентин опасался, что, находясь вдали от него, Лёля разлюбит его. В Одессу одно за другим летели письма: «Лёля милая, брось, прошу тебя, тоскливые думы. Смотри веселее и не думай бросать меня — слышишь? На мои колебания бывшие не смотри, я вообще во всём сильно колеблющийся, но теперь крепну помаленьку и думаю, что понемногу и наши отношения установятся». Серов в своих письмах делится с невестой и духовными переживаниями. Он сокрушается, что совсем не умеет молиться и боится думать о Боге, но стремится. Именно в этот период художник написал свою картину «Зима в Абрамцеве. Церковь».

Вскоре у Валентина появились первые крупные заказы. Например, знаменитую картину «Девочка с персиками» купил за 300 рублей меценат Павел Третьяков. А за роспись плафона «Феб лучезарный» тульские помещики Селезнёвы заплатили тысячу. Теперь художник был уверен в своем финансовом будущем. Серов отправился в Одессу, где сделал Лёле предложение. Несколько недель они провели вместе: часто ездили к морю, а вечерами, пока Лёля шила или читала, Валентин рисовал её портрет.

Они обвенчались в январе 1889 года. Свидетелем на свадьбе был друг и наставник Серова художник Илья Репин. Венчание и свадебная трапеза получились очень скромными. Зато медовый месяц они провели в Париже, посетив Лувр и Всемирную техническую выставку.

Валентин и Ольга прожили вместе 22 года. У них родилось шестеро детей. Серов писал по несколько картин одновременно, преподавал, участвовал в российских и зарубежных выставках, а с 1892 года его стали приглашать для работы над портретами членов царской семьи. Он очень часто бывал в разъездах, и большая часть житейских забот легла на плечи Ольги: она воспитывала детей, вела семейную бухгалтерию, руководила строительством, а затем управляла дачей в деревне Ино Выборгской губернии. Серов писал ей почти каждый день и в каждом письме уговаривал: «Лёлюшка, дорогая, зачем так волнуешься по поводу ремонта и трат — это всегда так бывает. Главное — береги своё здоровье и детей, вот и всё — остальное пустяки — деньги дело наживное».

Одна из самых известных картин Валентина Серова — «Лето». С нее на нас смотрит Ольга Серова. Она одета в белую шляпку с синими лентами, в белую широкую утреннюю блузу. Вокруг — июльская зелень, деревья и трава. Вдали двое детей Валентина и Ольги собирают яркие летние цветы. Молодая женщина улыбается, потому что смотрит на любимого и любящего мужчину.

9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня 9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне — игумен Лука (Степанов).

Празднование Дня Победы оказалось 9 мая не сразу по завершении Великой Отечественной войны. Уже во времена послесталинские, когда потребность напоминать народу и молодому поколению о великом подвиге нашего народа была особенно ясно ощутимой. А в 1994 году уже решением Архиерейского собора было установлено совершать, начиная с 1995 года, по всем храмам Русской Православной Церкви особое богослужение после Божественной литургии, где за ектенией сугубой и сугубое прошение об упокоении душу свою положивших за свободу нашего Отечества. А вот после литургии совершается благодарственный молебен за от Бога дарованную победу, и после нее заупокойная лития. Подобная традиция упоминать почивших воинов и со времен преподобного Сергия Радонежского в нашем Отечестве, когда и на поле Куликовом сражавшиеся и погибавшие наши воины были тоже мгновение поминаемы святым старцем, видящим препровождение их душ на небо ко Господу. И всегда о своих героях молилось наше Отечество и Русская Церковь.

Все выпуски программы Актуальная тема

9 мая. О поминовении усопших воинов в День Победы

Сегодня 9 мая. О поминовении усопших воинов в День Победы — священник Родион Петриков.

9 мая, в День Победы, мы особенно поминаем воинов, которые отдали свою единственную жизнь за мир и за своих ближних. С точки зрения православной веры, поминовение усопших — это не только дань памяти, но и духовный долг любви. В Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Эти слова напоминают нам, что жертва воинов во все времена — это реальный пример действенной христианской любви. Святитель Иоанн Златоуст учит так: «Не напрасно установлено поминать усопших, ибо общая у всех надежда воскресения». Еще наша молитва об усопших — это наша священная обязанность, потому что благодаря ей они находят утешение в вечности. Молясь о погибших, мы утверждаем веру в победу жизни над смертью и уповаем на милость Божию к ним. А еще, конечно же, мы молимся о нашем единстве с ними в Господе. Пусть память о героях станет молитвой, а их подвиг вдохновляет нас, еще живущих, на дела мира и добра. Вечная им память!

Все выпуски программы Актуальная тема

9 мая. О вкладе Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне

Сегодня 9 мая. День Победы.

О вкладе Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне — священник Павел Гумеров.

Сегодня хотелось бы несколько слов сказать о том, как Церковь была вместе с народом, не только в храме, молясь за воинов, но и на поле боя. Известно, что Сергий Страгородский, будущий Патриарх, обратился в первый же день войны, еще до знаменитой речи Сталина, к людям, чтобы они шли к победе вместе с великими нашими покровителями Александром Невским, Дмитрием Донским, Мининым и Пожарским. Церковь собирала огромные средства для того, чтобы помочь тем людям, которые находились на поле боя и тем людям, которые нуждались в помощи. Мы знаем, что на средства Русской Православной Церкви была создана танковая колонна имени Дмитрия Донского, эскадрилья Александра Невского. Мы знаем, что будущий Патриарх Алексей Симанский все 900 дней блокады находился в блокадном Ленинграде и служил в постоянной литургии о победе русского оружия. И сегодня мы с огромной благодарностью молимся за всех погибших воинов, за наших дедов, прадедов, о том, чтобы Господь даровал им Царство Небесное.

Все выпуски программы Актуальная тема