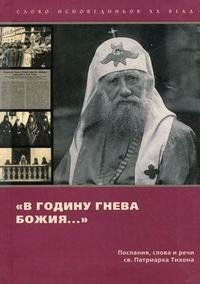

Перечитывая сейчас небольшую книжку посланий и речей святителя Патриарха Тихона, выпущенную несколько лет тому назад православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в серии «Слово исповедников XX века», я не смог не задуматься о том, когда именно я её читаю, в какое именно время записываю программу. И, наконец, – где именно я это делаю.

…Итак, читаю я этот текст в начале XXI века, записывают меня в дни Великого поста 2015-го года от Рождества Христова, в самом конце марта месяца… А нахожусь я в студии радио «Вера», расположенного в древних стенах Андреевского ставропигиального мужского монастыря, – что «у Воробьёвых круч в Пленницах». При советской власти часть монастырских построек здесь разобрали, чудесный храм святого мученика Андрея Стратилата был закрыт, а некрополь обители с надгробиями славным сынам России, невосстановимо стёрт с лица земли.

И невозможно мне выместить из своего сознания, что в дни моей радиозаписи на востоке братской Украины всё еще гибнут люди, что те или иные смятения продолжают захватывать день ото дня души наших соплеменников – и там, и здесь, и везде по России.

И вот, в самые дни Великого поста я открываю одно из посланий святителя – по поводу так называемого Брестского мира, названного патриархом – «позорным», – открываю ближе к концу этого великого церковного документа мартовских дней 1918 года:

«Братие, настало время покаяния; наступили святые дни Великого поста, очиститесь от грехов своих, опомнитесь, перестаньте смотреть друг на друга как на врагов и разделять родную страну на враждующие страны. Все мы братья, и у всех нас одна мать родная русская земля, и все мы чада одного Отца Небесного, Которого молим: “Отче наш, остави нам долги наша, яко и мы оставляем должником нашим” (Мф. 6:9.12).

Пред лицом страшного, свершающегося над страной нашей суда Божия, соберемся все вокруг Христа и Святой Его Церкви. Будем молить Господа, чтобы смягчил Он сердца наши братолюбием и укрепил их мужеством, чтобы Сам Он даровал нам мужей разума и совета, верных велениям Божиим, которые исправили бы содеянное злое дело, возвратили отторгнутых и собрали расточенных».

...Читая, словно бы видишь его самого: то анафематствующего убийц мирян и духовенства, действующим от лица новой безбожной власти, то – предостерегающим паству против мщения, то взывающего о помощи голодающим. …Видишь его, пребывающего в первом и втором заключении, видишь даже того красногвардейца из охранявших патриарха, – чьи слова тоже сохранились в истории: «Всем хорош старик, только вот молится долго по ночам, не задремлешь с ним…»

А иные речи святого, восстановившего собою патриарший престол аж через двести лет пустования, направлены словно бы к пастве того самого храма, в котором старается – конечно же, плоховато старается – бывать – ежевоскресно – моя семья.

«Я очень сочувствую участию мирян в церковной жизни и делу объединения приходских советов, ибо по опыту своему знаю, какую силу и мощь в церковном делании представляет собой мирской элемент, правильно направляемый. Миряне – живая сила.

Я слышал сейчас, что Братство объединяет людей, готовых на подвиги исповедничества, мученичества, готовых на смерть.

Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать он не умеет.

Задача Братства не в том только, чтобы воодушевлять на мучения и смерть, но и наставлять, как надо жить, указывать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы Церковь Божия возрастала и крепла. Наше упование – это жизнь, а не смерть и могила».

Вослед этим словам, прочитанным сегодня моим коллегой по радио Андреем Тарасовым, думается невольно, что призывы святителя Тихона о не борьбе против советской власти – в самые последние его, патриарха земные времена – глубоки и объяснимы. Он увидел и понял в те дни, что они – надолго, что уже становится эта власть – существующим порядком вещей, внутри которого бессмысленно искать человеческой справедливости. Надо заниматься другими вещами. Какими? Откроем молитву святителю Тихону:

« …Тихая бо душа твоя зело преуспела в Божественном смиренномудрии, научи и нас разум наш питати не многомятежной мудростию человеческой, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицом лютых врагов Христовых Истинного Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою своею укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти… Испроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с Господом и грехов отпущение…»

25 декабря. О смирении

В 9-йглаве Евангелия от Марка есть слова Христа: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

О смирении — протоиерей Максим Горожанкин.

Смирение и чистота сердечная являются целью жизни православного христианина. Преподобный Серафим Саровский однажды и навсегда очень чётко и ёмко сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Сам преподобный явил своей жизнью пример исполнения этих слов. И многие другие святые также поучают нас смирением своим.

Если мы откроем жития святых, если мы откроем Патерики и наставления святоотеческие, то увидим, какую великую пользу извлекали святые отцы, поучаясь в смирении. «Смиренному некуда падать», — можем прочесть мы в Отечнике, потому что он почитает себя ниже всех. И именно размышляя о себе в таком ключе, не превозносясь над другими, а смиряясь перед людьми и перед Богом, человек способен достичь святости. В чём да поможет нам всем Господь!

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О ветхозаветном законе и новой надежде

В 7-й главе Послания апостола к евреям есть слова: «Закон ничего не довёл до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу».

О ветхозаветном законе и новой надежде — священник Захарий Савельев.

Закон ничего не довёл до совершенства. Закон дан человеку в Ветхом Завете для того, чтобы человеку совсем не упасть в прегрешение, для того, чтобы человечеству не умереть в беззакониях. Закон строго загоняет человека в рамки для того, чтобы, когда греховный дурман рассеялся и явилась истина, человек узрел эту истину, покаялся в своих прегрешениях и воспринял её с добрым сердцем и чистыми намерениями.

Закон, наподобие родителя, насильно отвращает человека, как родитель отвращает ребенка от огня, чтобы он не опалил себя, развернув его в другую сторону. А будущая надежда, которой служит этот закон, воспринимается уже добровольно покаявшимся и очистившимся сердцем. И эта новая надежда и есть Христос.

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О подвиге святителя Досифея, митрополита Молдавского

Сегодня 26 декабря. День памяти святителя Досифея, митрополита Молдавского, жившего в семнадцатом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

В наши дни нам доступно православное образование и просвещение. Есть множество проектов: можно получить через интернет, через радио, через телевидение знания о богословии, изучить наследие святых отцов. А однако были времена, когда и люди вокруг были неграмотные. Так ещё если была богоборческая власть, так и возможности такой спокойно не было.

Когда мы смотрим на историю румынского народа, то мы видим, с одной стороны, это была автономия, которой не было у других православных народов — у сербов, у греков, у болгар — от османского владычества. Но, с другой стороны, больше дано — больше спросится. И то, что было автономное православное правление, накладывало на румынский народ большую ответственность перед Господом.

И эту ответственность на себя взял святитель Досифей, митрополит Молдавский. Конечно, его стали обвинять, что он на самом деле якобы шпион московского русского царства, и под конец жизни он вынужден был бежать на территорию Речи Посполитой, тоже в православные края. Умер во Львове, потому что уже не мог оставаться на своей родине ради просвещения, которому он трудился.

Но, как и в наши дни, порой обвиняют в православных странах людей в том, что они якобы связаны с Россией, что они действуют не в интересах своего народа, а в интересах какого-то русского правительства. Точно так же обвиняли и этого святителя, но спустя века его прославили в лике святых. Поэтому и сейчас человек, который служит единству православных народов, который служит церковному просвещению, может столкнуться с гонениями, но Господь обязательно всё расставит по своим местам.

Все выпуски программы Актуальная тема