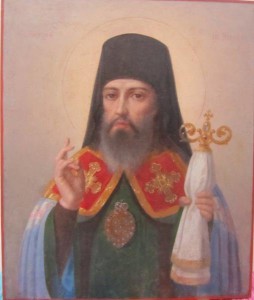

«Добрыми делами нужно украшать душу», - любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которая невозможна без дел милосердия.

«Добрыми делами нужно украшать душу», - любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которая невозможна без дел милосердия.

Пяти лет Тимофей Кириллов – так в миру звали святителя – лишился отца. Семья жила в деревне и после потери кормильца впала в нищету. Мать даже решилась отдать маленького Тиму на усыновление зажиточному ямщику. Старший сын Пётр едва умолил её не делать этого и пообещал воспитать и выучить брата. Спустя годы, когда Тимофею исполнилось 14, Пётр привёз его в Новгород и отдал в духовное училище. Способный юноша быстро выбился в лучшие ученики. Вскоре училище преобразовали в семинарию, Тимофея оставили там учиться, а потом и преподавать.

Он получил имя Тихон в 1758 году, когда был пострижен в монашество. А уже через год служил ректором Тверской семинарии. Возглавив семинарию отец Тихон старался сделать образование более понятным и доступным. Так, к примеру, свои лекции по богословию он читал на русском языке, а не на латыни. Узнав об этом, на занятия кроме студентов приходило много посторонних людей. Но долго наслаждаться речами талантливого богослова жителям Твери не пришлось. Отец Тихон получил назначение в Воронеж, где занял епископскую кафедру.

Воронежская епархия к тому времени находилась в плачевном состоянии. Больше всего огорчений Тихону доставляло невежество населения. Верующих было мало, а образованных и того меньше. Новый епископ верхом на коне объезжал огромную территорию епархии, не боясь ездить без сопровождения даже через глухие леса, знакомился с людьми, открывал школы, привлекал народ в храмы, уговаривал богачей жертвовать бедным деньги. И сам практически все свои средства тратил на благотворительность.

Владыка руководил Воронежской духовной семинарией. Он разрабатывал учебные программы, материально поддерживал семинаристов, пригласил для них лучших педагогов, на свои деньги приобретал книги для библиотеки. Авторитет Тихона среди воронежцев был огромным. Известен случай, когда они собрались на городской площади, чтобы отметить праздник в честь языческого бога Ярилы. Тихон появился там в разгар веселья. Он обратился к людям с такой горячей проповедью, что они поспешили разойтись. А на следующий день просили у епископа прощения и больше никогда сомнительный народный праздник не отмечали.

Меньше пяти лет прослужил Тихон в Воронеже. Тяжёлая работа подорвала его здоровье, святитель удалился на покой. Ему назначили небольшую пенсию, а местом жительства определили монастырь городка Задонска. Жил Тихон скромно. Сразу по приезде раздал почти всё своё имущество. Пенсией распоряжался так же. Часто выходил на базарную площадь и, расспросив крестьян о делах, дарил им деньги. В гости к святителю прибегали дети из бедных семей. Тихон учил их молитвам, покупал для ребят угощение. Местные помещики и дворяне тоже наносили визиты. Они шли к епископу за советом и приносили с собой подарки. Но всё, что владыка Тихон получал, отправлялось на благотворительные нужды. В частности, на богадельню, которую он открыл в городе Ливны. Другую богадельню святитель Тихон устроил возле Тулы. А навещая Елец, которому помогал восстановиться после пожара, обязательно заходил к самым бедным жителям и привозил им деньги.

В последний год жизни владыка почти не появлялся на людях. Исключение он делал только для заключённых задонской тюрьмы, которая помещалась в монастыре.

Святитель Тихон умер за год до своего шестидесятилетия. Когда в 1846 году в монастыре Задонска открывали мощи владыки, в небольшой городок съехалось триста тысяч богомольцев. Спустя ещё 15 лет Русская Православная Церковь причислила владыку Тихона к лику святых.

Владимир Одоевский «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу»

Фото: PxHere

Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что только совершаемый впервые грех ужасает человека. Привычка же делает любой грех незаметным, и он уже не потрясает душу. В рассказе-притче с длинным названием «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» писатель Владимир Одоевский говорит как раз о такой привычке к тому или иному греху.

Герой рассказа, Иван Богданович имел обыкновение по субботам играть в карты с коллегами. Однажды в Страстную Субботу Иван Богданович, хоть и помнил, что ночью — Пасха Господня, но всё же не удержался и позвал сослуживцев играть в карты. Те послушно пришли, и началась игра. Уже стемнело, а игроки всё тасовали и сдавали карты. Кто-то из них и пытался подняться, да где там. Карты словно приклеились к рукам.

— А всё же здесь нам гораздо веселее, — сказал, к собственному ужасу, один из чиновников, когда зазвонили пасхальные колокола.

Ужас чиновника понятен. Его слова — это фактически отвержение Христа, да ещё когда? В Пасхальную ночь. И всё же герой эти слова, пусть помимо воли, но произносит. Игроки остаются на своих местах, даже когда уже идёт пасхальная служба. Они и силятся встать, но не могут. Пытаются задуть свечи, но никак. Привычка сделала грех — страсть к карточной игре — сначала незаметным, а затем и непреодолимым.

Завершается рассказ кошмарным сном Ивана Богдановича. Ему приснилось, что карты, внезапно увеличившись, заняли место игроков, перетасовали их и начали партию, используя людей вместо игральных карт. Такая игра — закономерный итог полного порабощения греху.

Есть ли в рассказе Одоевского отблеск света? Да. Можно надеяться, что, получив такой урок, увидев, пусть во сне, как играет им страсть, герой отыщет в себе силы положить конец своей зависимости и обретёт свободу.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Антуан де Сент-Экзюпери «Письмо заложнику» — «Улыбка, которая спасла жизнь»

Фото: PxHere

С детства мы помним песенку из мультфильма «Крошка Енот»: «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернётся». Но это в детской песенке. А что может одна-единственная улыбка в реальном мире, мире взрослых? Многое. Например, спасти жизнь.

Вот что произошло однажды с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, когда он в разгар гражданской войны приехал в Испанию в качестве корреспондента. Эту историю он описывает в рассказе «Письмо заложнику». Задержанный военным патрулём, Экзюпери понимает, что потерял свой корреспондентский пропуск. Да ещё и испанским не владеет. Всё могло закончиться фатально. Если бы не чудо. Писатель взглянул на одного из своих конвоиров и... улыбнулся. «Тот сначала выпрямился, — описывает Экзюпери реакцию конвоира, — провел рукой по лбу, посмотрел мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет». Патруль отпустил Экзюпери. Всё закончилось благополучно.

«Гибнет человечество от недостатка именно малого добра», — говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Казалось бы, один человек улыбнулся другому — какая малость. Но иногда для того, чтобы случилось чудо, как раз и не хватает самого малого. Например, улыбки.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Cьюзен Кулидж, «Сияющие глазки» — «Прощение стирает обиды»

Фото: PxHere

«Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрёт», — сказал однажды святитель Феофан Затворник, духовный писатель девятнадцатого века. Иными словами, сказанного не воротишь.

Это на собственном горьком опыте узнала Изабэлла, маленькая героиня повести Сьюзен Кулидж «Сияющие глазки». Однажды девочка проснулась в дурном настроении, угрюмо позавтракала и по просьбе няни понесла завтрак больной матери. Мама попросила дочку принести чаю погорячее, но Изабэлла, окончательно выйдя из себя, заявила, что мать капризничает. Осознав, как сильно обидела мать, девочка в слезах выбегает вон и проводит в саду один из самых горьких дней своей жизни. Сильнее всего Изабэллу мучает осознание: она и мама всегда будут помнить её злой упрёк. А ведь так просто было избежать этой двойной боли, думает девочка. Всего-навсего не говорить тех жестоких слов! Что теперь делать? Как отменить содеянное?

Изабэлла бежит к матери и просит прощения. К её изумлению, едва мама прощает её, на душе у девочки становится радостно, мирно и светло. Почему это произошло? — удивляется девочка.

Преподобный Иосиф Оптинский говорил знакомой монахине, исповедовавшей ему письменно свои грехи: «Ты удивляешься, что, как только отправишь ко мне, грешному, письмо, то, ещё не получив ответа, ощущаешь мир душевный и радость. Таково свойство покаяния».

Вот и маленькая героиня повести «Сияющие глазки» открывает для себя истину: покаяние стирает грехи, а прощение — обиды.

Все выпуски программы: ПроЧтение