К архимандриту Питириму, настоятелю Иоанно-Предтеченского монастыря в Вязьме, подошла толпа людей, включая некоторых стрельцов. Её привёл писарь Потап Миронов:

— Отец Питирим, отдай нам икону! — сказал он, — Отнял образ — и нет дождей. Черви в садах всё погрызли. А если не вернёшь, то не оставим тебя живым!

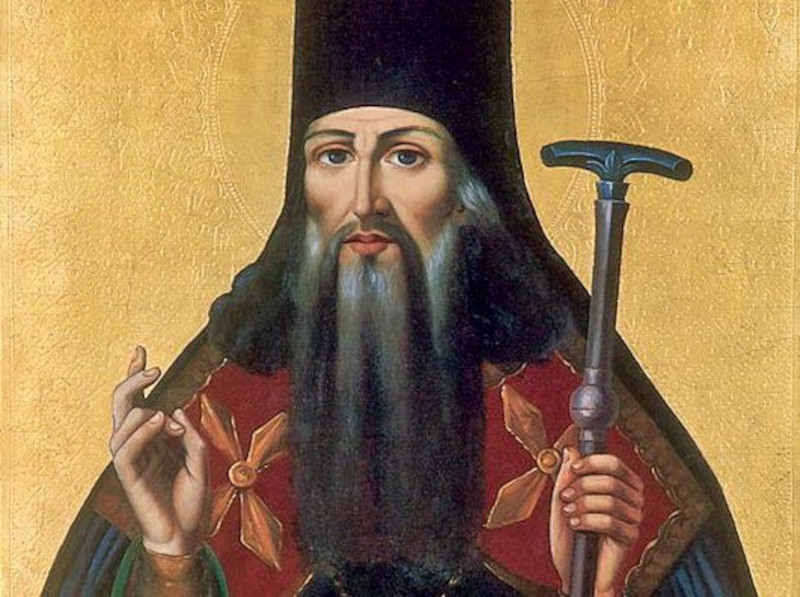

Угрозы эти, сопровождавшиеся слухами о разных бедствиях, были постоянны. Отец Питирим был чуток к людям, вникал в их нужды, но, не взирая на это, запретил народу почитать икону преподобного Аркадия Вяземского, написанную неподобающим образом и бесславившую святого. Волнения приняли серьёзный характер, так что вопрос был разобран в Москве самим патриархом Иоакимом. Он признал правоту отца Питирима и оценил его ревность и просвещённость.

Вскоре, в 1685-м году, патриарх рукоположил архимандрита Питирима во епископа Тамбовского. Его епархия была тогда глухой лесистой окраиной, населённой преимущественно языческими племенами чувашей и мещёры, старообрядцами, беглыми крестьянами и разбойниками. Церквей и священников было мало.

Епископ Питирим, который по пути в Тамбов получил в Воронеже духовное укрепление у святителя Митрофана, принялся за труды.

В Тамбове на месте старого деревянного храма он начал возводить каменный Преображенский собор. Да и в других городах и сёлах усилиями владыки Питирима шло бурное строительство: количество церквей в епархии увеличилось в несколько раз, достигнув ста шестидесяти восьми.

Конечно, нужны были новые священнослужители. Для их подготовки была открыта школа, создана библиотека духовной литературы. Будучи сам прекрасным проповедником, епископ Питирим настаивал, чтобы священники обращались к пастве с проповедью — в ту эпоху, к сожалению, это было редкостью.

Святитель Питирим подавал пример своей скромностью и простотой. Лично участвовал в строительстве кафедрального собора. Свои собственные средства жертвовал на храмы и помощь ближним. А многочисленные поездки по епархии совершал в простой крестьянской повозке.

На улицах городов и селений владыка Питирим устанавливал распятия и иконы, чтобы люди в повседневной жизни помнили о вере. Он принимал народ у себя дома, беседовал в храмах. Особенно заботился святитель о красоте и порядке богослужения, сам вставал на клирос, учил певчих и прихожан, как правильно петь и произносить молитвы.

Укрепляя в вере православных, епископ Питирим проповедовал также раскольникам и язычникам. Большие волнения тогда доставляли жители Пяшкильской слободы близ Тамбова, населённой почти сплошь преступниками и бродягами. Бесстрашный епископ постоянно посещал это опасное место, беседовал с его обитателями, призывая к покаянию. В итоге многие из них исправили свою жизнь.

Заботился владыка Питирим и о ссыльных, для которых возвёл храм во имя святого Иоанна Предтечи.

На пятидесятом году жизни сильно ослабший святитель был при смерти, но произошло чудо: ему явился Спаситель и благословил, даровав ещё три года жизни.

В 1698-м году пятидесятитрёхлетний епископ Питирим отошёл ко Господу. Почитание его началось сразу после смерти. А в 1914-м году святитель Питирим Тамбовский был прославлен в лике святых. Его мощи покоятся в основанном им кафедральном соборе.

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.

Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.

И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.

На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.

Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.

Родоначальниками кино считают братьев Люмьер. Их первый публичный киносеанс прошёл в декабре 1895 года в Париже. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине. Длился первый российский фильм всего 7 минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. Сложились разные жанры кинематографа: научный, документальный, публицистический, художественный.

В золотой фонд мирового кинематографа вошли ленты наших выдающихся режиссеров: Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина, Бондарчука, Тарковского, Рязанова, Данелии, Германа, Хуциева.

Прошедшее столетие убедительно показало, что кино — не только развлечение или передача информации. Кинематограф влияет на многие социальные вопросы, формирует общественное мнение, раскрывает новые художественные горизонты. Лучшие фильмы мирового и нашего отечественного кинематографа наряду с художественными открытиями несут в себе глубокий анализ окружающей жизни, повествуют о духовных поисках современного человека. Именно эти качества и делают кинематограф важной частью культурной жизни всего человечества.

Все выпуски программы Актуальная тема