Образы святых в лучших примерах мировой литературы помогают читателям прикоснуться к миру духовному. Особенно если речь идет о библейских героях, которые встречаются на страницах Ветхого и Нового Завета.

Сегодня мы говорим о святом Симеоне Богоприимце и стихотворении Иосифа Бродского «Сретение».

История жизни праведного Симеона Богоприимца, жителя Иерусалима, нам известна из Евангелии от Луки, а также из древних преданий.

Симеон был одним из семидесяти двух учёных-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского языка на греческий. Трудясь над переводом книги пророка Исайи, Симеон смутился словами: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Он подумал, что это описка и хотел вместо слова «Дева» написать «Жена». Но тут явился ангел Господень и остановил его руку, возвестив, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исайи.

С того времени прошло больше трехсот лет. Из жизни давно ушли все сверстники Симеона, а потом их внуки, и праправнуки. А праведный старец Симеон все также жил в Иерусалиме в ожидании мига, когда...

ИОСИФ БРОДСКИЙ:

Когда она в церковь впервые внесла

дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

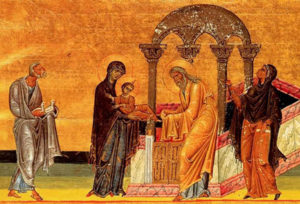

На сороковой день после рождения Иисуса Христа Иосиф и Мария с новорождённым младенцем на руках пришли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву за первенца мужского пола, как это предписывал иудейский закон.

Праведный старец Симеон встретил их в храме и, взяв Младенца на руки, благословил Его и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко...»

В Евангелии от Луки слова Симеона Богоприимца звучат так: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов. Свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля» (Лук. 2, 29-32).

ИОСИФ БРОДСКИЙ:

А было поведано старцу сему

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: он — твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в нем».

Стихотворение «Сретение» Иосиф Бродский написал в 1972 году, посвятив его памяти Анны Андреевны Ахматовой.

У Бродского с религией были непростые отношения. В одном интервью он мог назвать себя атеистом, а в другом признавался: «Тут-то я и прочитал Ветхий и Новый Завет... Я решил: «Это мой мир».

Или говорил так: «В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный».

Как бы ни было, поэт ощущал себя неотъемлемой частью христианской культуры. В произведениях Иосифа Бродского часто встречаются библейские сюжеты, персонажи и мотивы.

Стихотворение «Сретение» — одно из самых религиозных, библейских произведений Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии в области литературы. Поэт в нём наиболее полно и точно следует первоисточнику, то есть Евангелию от Луки.

ИОСИФ БРОДСКИЙ:

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие...»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око».

На древнерусском языке «встретить» — «сретити». «Сретение» — означает — «встреча». Это событие — встречу человечества в лице старца Симеона с Богом отражает христианский праздник Сретения Господня.

В стихотворении «Сретение» Иосифа Бродского старец Симеон идет умирать спокойно и без страха, потому что знает: наконец-то в мир пришел Спаситель.

ИОСИФ БРОДСКИЙ:

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

В своей Нобелевской речи 1987 года Иосиф Бродский сказал: «Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее».

ИОСИФ БРОДСКИЙ:

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

«Тропа расширялась...» В стихотворении «Сретение» можно увидеть, до каких вершин поэзии поднялся Иосиф Бродский, когда вступил в пространство Священного Писания и сам встретился со святым Симеоном Богоприимцем и Богомладенцем.

Псалом 149. Богослужебные чтения

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Вавилонский плен, который пережил израильский народ, преподал очень важный урок: сама возможность свободно славить Бога — это милость Божия, к которой ни в коем случае нельзя привыкать и нельзя её воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Народ, вернувшись из плена, помимо восстановления жизни, восстанавливал и богослужение, восстанавливал свою духовную жизнь, всё это нашло своё отражение в псалмах, в частности, в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 149-м псалме. Давайте его послушаем.

Псалом 149.

[Аллилуия.]

1 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

2 Да веселится Израиль о Создателе своём; сыны Сиона да радуются о Царе своём.

3 Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,

4 ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением.

5 Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих.

6 Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их,

7 для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,

8 заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные,

9 производить над ними суд писанный. Честь сия — всем святым Его. Аллилуия.

Начальные слова только что прозвучавшего псалма — это своего рода предвосхищение Нового Завета: «Пойте Господу песнь новую» (Пс. 149:1). С одной стороны, у них есть понятное и естественное прочтение: народ вернулся из плена, а потому он, получив трагический опыт, славит Бога в том числе и с учётом этого опыта. Так происходит всякий раз: потрясения рождают и новых святых, и новые молитвословия. Если вспомнить о нашей отечественной истории, то естественное для нас сегодня почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской было немыслимо, скажем, 110 лет назад. Почитание новых русских святых имеет масштабный характер: мы строим храмы в их честь, мы пишем книги о них, мы создаём молитвенные последования, почитание этих святых обретает свои уникальные черты, и всё это — «песнь новая». Подобное было и в послепленном Израиле.

Однако есть у этих слов и другое прочтение, о котором писали многие святые толкователи Псалтыри: возрождение народа и его духовной жизни повлекло за собой возвышенное предвосхищение скорого Пришествия Мессии. Становилось ясно, что Ветхий Завет своё отжил, он сформировал народ, он помог сделать веру в Бога крепкой и неотъемлемой, нужно было двигаться дальше. Да, было лишь смутное предощущение Христова Пришествия, никто в ту эпоху не смог сказать ничего конкретного о Христе, чувство, которое испытывали лучшие представители израильского народа, было чем-то похоже на первые признаки приближающейся весны: кругом ещё снег и мороз, кажется, что нет ещё и намёка на весну, но тем не менее в воздухе уже что-то изменилось, это «что-то» невозможно описать словами, но его можно почувствовать.

Так и с упоминанием 149-м псалмом «песни новой». Её содержание ещё неизвестно, но её необходимость уже очевидна, очевидно и то, что она скоро прозвучит.

Очевидность этой песни заключается в том, что она — не просто иное сочетание звуков и слов, она — выражение иного состояния человеческого духа. Если ветхая песнь была либо плачем о потерянном рае, либо ликованием о земной, преходящей победе, то «песнь новая» — это гимн победы над смертью и грехом, который может воспеть только человек, преображённый благодатью. Благодать Божия ещё не была явлена в момент составления псалма, а потому мы видим лишь предвосхищение «песни новой», которая будет воспета святой Христовой Церковью.

Первое соборное послание святого апостола Петра

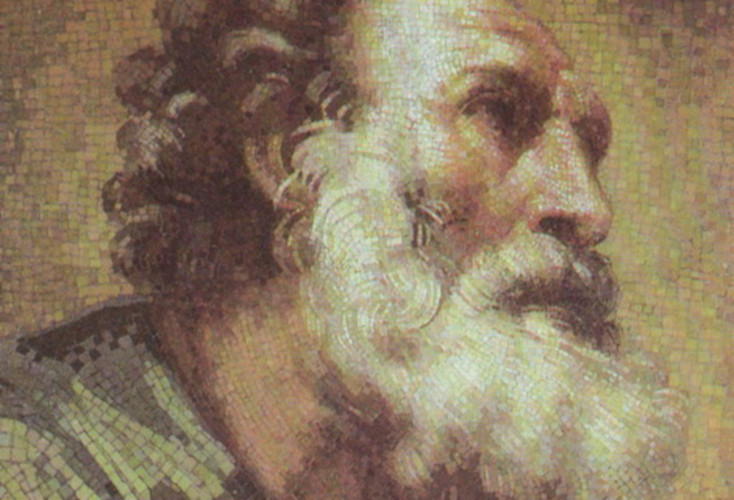

Апостол Пётр

1 Пет., 58 зач., I, 1-2, 10-12; II, 6-10.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Существует масса библейских символов Спасителя мира Христа. Один из них — это камень, который клался в Древнем Израиле в основании дома. Такой камень должен был обладать определёнными свойствами — быть нужного размера, нужной формы, нужной крепости — и на нём базировалось всё здание. Христос — такой камень, но, конечно, не какого-то строения, Он — основание нашего спасения. Ветхозаветный символ не был забыт в эпоху Нового Завета, а потому мы его неоднократно встречаем и в апостольских посланиях. Упоминает его и апостол Пётр в своём Первом соборном послании. Отрывок из 1-й и 2-й глав этого послания звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.

Глава 1.

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

11 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

Глава 2.

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,

8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

Впервые о Христе как о краеугольном камне сказал пророк Исайя, и только что мы услышали процитированные апостолом Петром слова пророка. Тот, кто сумеет увидеть во Христе Воплощённого Бога, по мысли пророка Исайи, не постыдится, то есть конечная участь такого человека будет благой. В противном же случае человек блуждает во тьме, он находится рядом с богатством, которое превосходит все земные сокровища, но не видит его. И такого человека, конечно, жаль.

Понять этот библейский образ очень просто.

Как-то раз мне довелось общаться со строителями, которые какое-то время назад работали над реставрацией одного из возвращённых Церкви исторических московских зданий. Эти строители рассказали довольно любопытную историю. В самом начале их работы к ним начал наведываться один старичок, который говорил, что ему очень дорого это здание, он радуется его возвращению Церкви, а потому хотел быть чем-то полезным, к примеру, он мог бы помочь в выносе мусора. А мусора там было немало, ведь пришлось сносить различные перегородки, снимать полы, освобождать стены под тщательную реставрацию. Строители не стали возражать, и старичок начал им помогать. Через какое-то время строители попросту перестали его замечать, настолько привычным он для них стал. Ну а когда этот этап работ закончился, мусор был весь вынесен, то и старичка на объекте не стало. Впрочем, через какое-то время он появился снова, тогда дело шло уже к завершению работ, и строители разговорились с этим человеком как со старым знакомым. Среди прочего он рассказал, что теперь он живёт неподалёку — купил трёхкомнатную квартиру внутри Садового кольца. Строители были очень удивлены и не могли не поинтересоваться, откуда же у пожилого и очень простенького с виду человека такие деньги. Он не стал скрывать, сказал, что из того мусора, который он помогал выносить. Для него это был не просто мусор, он умел найти в нём то, что имеет немалую ценность, а так дом был историческим, то и ценного в мусоре оказалось достаточно, чтобы на вырученные с его продажи средства купить совсем недешёвую квартиру в центре Москвы.

Мимо ценностей ходили многие, но увидеть их смог только этот человек.

Конечно, апостол Пётр ничего не знал про историю предприимчивого и внимательного москвича, но апостол знал другое: Христос — то Сокровище, которое рядом с нами, однако увидеть, понять и оценить Его могут не все, для абсолютного большинства Христос в лучшем случае один из персонажей мировой истории, в худшем — миф. Апостол Пётр призывает нас не проходить мимо Христа, памятуя, что встреча со Спасителем — это самое большая ценность, ведь только она способна нам дать не успешную безбедную земную жизнь, а блаженную вечность.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«А.П. Чехов — пьеса «Три сестры». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Три сестры».

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер