Нередко встречаются люди, которые за милой улыбкой и обходительностью со всеми скрывают своё равнодушие. А бывает, наоборот, человек всё время выглядят хмурым, однако за внешней неприступностью таится чуткая и ранимая душа.

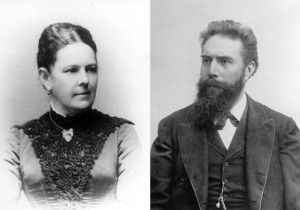

Вильгельм Рентген, учёный, открывший существование рентгеновских лучей, был суровым человеком и строгим учителем. Его сухость в общении отмечали многие, и тем более удивительной казалась знакомым нежность Рентгена к жене Анне.

Они познакомились в Цюрихе. Молодой Вильгельм приехал сюда, чтобы учиться в институте, и поселился в пансионе. У хозяина была дочь по имени Анна, застенчивая девушка примерно такого же возраста, как и Рентген. Он видел её почти каждый день, но сначала не обращал на неё никакого внимания. Она не слыла красавицей, а он был слишком увлечён учёбой, чтобы вообще замечать женщин. Однако шло время, Вильгельм и Анна всё чаще встречались за завтраком и всё чаще у них находились общие темы для разговора. Будущий учёный неожиданно обнаружил, что его подруга очень умна и хорошо образованна, и в отличие от других девушек её не пугали научные термины, которые он постоянно употреблял в беседах.

Скоро Вильгельм понял, что ему не хватает тихих разговоров с Анной. Он влюбился – с таким пылом, на который только был способен. Юноша долго не мог признаться в любви, и Анна при встречах удивлялась, что за робость вдруг нападает на её милого друга. Однажды, набравшись смелости, Рентген с несвойственной ему торопливостью, выдававшей внутреннее волнение, всё же рассказал девушке о своих чувствах и замер в ожидании – что же она ответит? Анна прошептала, что любит его уже давно…

На следующий день Вильгельм отправился к её отцу просить благословения на свадьбу. Он не сомневался, что всё пройдёт хорошо, ведь родители Рентгена владели суконной фабрикой и были довольно богаты. Да и какой родитель не захочет счастья для дочери? Ведь их чувства с Анной взаимны! Но её отец почему-то засомневался и поставил условие: сначала юноша должен получить степень доктора наук. А скоро пришло возмущённое письмо от родителей Вильгельма. Они рассчитывали, что сын женится на обеспеченной девушке, но Анна была небогата. Родители решили сразу же «образумить» Вильгельма и запретили ему общаться с любимой, угрожая лишить его материальной поддержки.

Юноша попал в затруднительное положение: без денег он не мог продолжить обучение, а значит, и получить степень доктора наук. Но отказываться от Анны он не стал бы ни за что в жизни. Вильгельм попросил возлюбленную обязательно его дождаться, а сам затянул пояс потуже и углубился в изучение наук.

Анне пришлось ждать несколько лет. Она отвергала всех поклонников, надеясь, что её единственный не забудет о ней. Он и не забывал – даже при подготовке диссертации посылал любимой множество нежных писем, а защитив диссертационную работу, купил огромный букет роз и приехал к Анне. Получив в 1869 году степень доктора философии, Рентген сумел поправить и своё материальное положение, теперь для свадьбы с Анной не осталось никаких препятствий.

Их брак оказался бездетным, но супруги очень хотели детей и удочерили племянницу Анны Жозефину, которая осиротела в раннем детстве.

К этому времени Вильгельм вместо философии серьезно увлёкся физикой. Анна ему не мешала, наоборот она на долгие годы стала единственной помощницей мужа и всегда подбадривала его, если у него что-то не получалось. Вильгельм доверял только Анне, и его жена первая узнала об открытии необычных лучей, просвечивающих предметы насквозь. Учёный назвал их икс-лучами, а позже их стали именовать рентгеновскими, по его фамилии. Сам Вильгельм предпочитал думать, что это название дано в честь его жены – на знаменитом рентгеновском снимке, опубликованном тогда во всех газетах, запечатлена рука именно его дорогой Анны.

Слава, внезапно обрушившаяся на Рентгена после открытия, его смутила. Он отказывался от наград и не патентовал изобретение, считая, что оно принадлежит всему народу. Однако окружающие не верили в его чистосердечные стремления и думали, что это странности чрезмерно погружённого в науку человека. Вильгельм не расстраивался. Он знал, что, по крайней мере, жена поймёт его всегда. И действительно, Анна никогда не упрекала мужа за отказ от денежных премий. К тому же Жозефина, их приёмная дочь, давно покинула родительское гнездо, да и сами супруги Рентгены привыкли жить скромно, без излишеств. А, главное, Вильгельм и Анна никогда не теряли своё истинное богатство – любовь и доверие друг другу.

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема