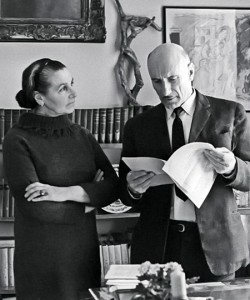

Говорят, что союз режиссёра Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой был союзом равных. Ещё говорят, что Макарова, идя рядом с Герасимовым, всегда была на полшага позади супруга. И всё же никто не мог сказать, кто в этой паре играет главную роль. Они удивительно дополняли друг друга. Такие союзы, наверное, создаются на Небесах.

Говорят, что союз режиссёра Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой был союзом равных. Ещё говорят, что Макарова, идя рядом с Герасимовым, всегда была на полшага позади супруга. И всё же никто не мог сказать, кто в этой паре играет главную роль. Они удивительно дополняли друг друга. Такие союзы, наверное, создаются на Небесах.

Сергей и Тамара познакомились в конце 20-х годов 20 века. Макарова – девушка изумительной красоты – была начинающей актрисой. Он – актёром, мечтающим снимать своё кино. Их первое свидание действительно проходило как в кино. Только режиссировала его Макарова. Она решила проверить своего аристократичного кавалера – Герасимов был из дворянской семьи – на прочность. Сама Тамара жила на Лиговке – самом опасном районе Ленинграда и была знакома со всеми местными хулиганами. Дочь военного врача царской армии характер имела решительный. По её задумке, на выходе из ресторана, где проходило свидание, Сергея окружила лиговская шпана. Герасимов и не подумал удирать. Тамару это потрясло. Через месяц молодые люди уже были женаты. В первые годы жили скромно. В их комнатке не было даже занавесок. Макарова о них просто мечтала.

В своих дебютных картинах Герасимов жену не снимал. Главную роль она получила лишь в четвёртой его работе. Но настоящая слава обрушилась на Герасимова и Макарову после выхода на экраны фильма «Семеро смелых». В этой картине снимался и Пётр Алейников. Он не на шутку увлёкся Макаровой. Но рядом был «Аполлинариевич» – так Алейников называл Герасимова. «Не судьба», - вздыхал несчастный влюблённый.

Когда началась война, Макарова и Герасимов отказались от эвакуации. Он снимал фильм о защитниках Ленинграда, она работала медсестрой в госпитале. В 43 году всё же пришлось уехать в Ташкент. Там в семье Герасимова и Макаровой появился ребёнок – приёмный сын Артур. Сестру Тамары и её мужа репрессировали, а отдавать племянника в детский дом Макарова не захотела. Фамилию Артур взял от приёмной мамы, а отчество – от приёмного отца.

К концу войны Герасимов и Макарова переехали в Москву. Он занимался документальным кино. Знаменательный факт: Герасимов снимал парад Победы на Красной площади. Это по его задумке был снят эпизод с брошенными вражескими флагами. А Макарова тогда впервые за много лет снялась в кино у другого режиссера. Сказка «Каменный цветок», где Тамара Фёдоровна перевоплотилась в Хозяйку Медной горы принёс актрисе мировую известность и предложение сыграть Анну Каренину в Голливуде. Конечно, в то время этот проект осуществиться не мог. Зато реализовался другой. Герасимов и Макарова набрали свою первую актёрскую мастерскую во ВГИКе. Всего же курсов было десять. И все они оказались звёздными. Мастера относились к своим студентам, как к родным детям. Помогали деньгами, подкармливали, покупали обувь и одежду, устраивали на съёмки. О педагогах Герасимове и Макаровой при жизни слагали песни и легенды.

В 1983 году супруги отпраздновали 55-летие совместной жизни. В их доме, обстановку которого Герасимов воссоздал в своём фильме «Дочки-матери» никогда не закрывались межкомнатные двери. Герасимову было важно даже сквозь стены чувствовать присутствие жены. Они всюду появлялись вместе: на съёмках, во ВГИКе, в театрах. Вдвоём изъездили полмира. Он называл жену хозяйкой семейной мастерской, а она его — мастером Герасимовым.

Последней работой великого режиссёра и большой актрисы стал фильм «Лев Толстой». После смерти Герасимова Макарова в кино не снималась. Одиночество и простой в работе приняла как данность. Жаловаться на жизнь не умела и опускать руки не собиралась. Говорила так: «Если каждое утро встречать стоном, а вечером не благодарить Бога за прожитый день, а только жаловаться и причитать, — это же с ума можно сдвинуться…».

Тамара Фёдоровна пережила мужа на 12 лет. В одном из последних интервью, она сказала: «Если бы чудо было возможным, я вновь бы всё повторила и вышла замуж за Герасимова».

Про них говорили, что удача сама плывёт к ним в руки. Фильмы, премии, звания, слава. Основой для всего этого было семейное счастье. Такого Герасимова не было бы, если бы рядом, но всегда на полшага позади, не шла такая Макарова.

«Оттепель»

Фото: Rafa G. Bonilla/Unsplash

В мире нет плохой погоды — «каждая погода благодать»... Сколь драгоценное свойство человеческой души — «оттаять», умягчиться, забыть и простить долговременную обиду. Есть в одном из псалмов царя Давида такие удивительные слова: «Повеет Дух — и потекут воды...» Каждый раз, когда мы сдерживаем себя, смыкая уста в ответ на оскорбительное слово ближнего, и втайне молимся о рассерженном собеседнике — да умирит Бог его душу — к нам свыше приходит благодать, и сердцу «верится и плачется, и так легко, легко...»

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема