Сейчас я записываю девяносто первую передачу цикла. Хвастать, конечно, грех, и уж если я сообщаю об этом, то, наверное, стоило бы дождаться более мощной юбилейной цифры. Правда, вся эта последовательность – дело рабочее, внутреннее, передачи идут в эфире не только в режиме их появления, но и спорадически, – когда рядом с новыми выпусками звучат и прежние, записанные, когда мы еще работали в интернете. Время от времени случаются и повторы.

Сейчас я записываю девяносто первую передачу цикла. Хвастать, конечно, грех, и уж если я сообщаю об этом, то, наверное, стоило бы дождаться более мощной юбилейной цифры. Правда, вся эта последовательность – дело рабочее, внутреннее, передачи идут в эфире не только в режиме их появления, но и спорадически, – когда рядом с новыми выпусками звучат и прежние, записанные, когда мы еще работали в интернете. Время от времени случаются и повторы.

И все-таки – веха. Да и числительное загадочное, очень, кстати, литературное. «Гляди-ка, братец: девяносто верст отмахали», – сказал бы лихой ямщик из классической русской прозы и был бы прав.

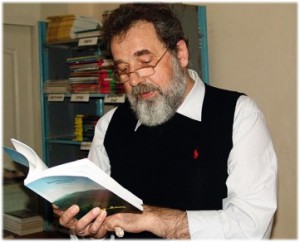

И вот, уже на новой, опять скажу по-старинному, заставе я начну с маленького стихотворения нашего современника Юрия Кабанкова, который родился и живет во Владивостоке, работает на кафедре теологии и религиоведения Института истории и философии Дальневосточного университета (эта линия судьбы нам будет нужна). Давние стихи из недавнего избранного – «…С высоты Востока»:

Хотелось бы пожить подольше

на берегу восточной бухты,

и разбивать одним ударом

незащищённый панцирь краба,

и для единственного друга

смолить ночами плоскодонку.

Юрий Кабанков, 1978-й год

Поэт, публицист, филолог, и богослов Юрий Кабанков – редкий статус среди наших авторов! – случалось, шёл ещё дальше сподвижницы Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама – дальше Марии Петровых, которая написала: «умейте домолчаться до стихов». Он домалчивался до полной и долгой тишины, бесконечно думая о том, что «сосуд души должен быть очищен для принятия Божественной благодати», очищен и от «стиходея́ния».

Он долго молчал, молчал, потом опять заговаривал. Я готовился к программе, а рядом, на полке – его «мыслительные книги»: «Одухотворение текста», «Последний византиец русской книжности» – о преподобном Максиме Греке, два тома «…И ропщет мыслящий тростник», да и сборник статей о самом поэте.

…Давайте я прочитаю его чуть ли не единственную стихотворную молитву, пропитанную печалью растерянности и светом надежды:

Господи, прости нам нищету!

И высоких помыслов тщету.

Смертною повиты пеленою,

мы уже на ангельском счету.

Господи, куда ж теперь нам плыть?

Ливень зарядил – и нечем крыть.

Ливень, говорю, по нашу душу –

дабы плоть до основанья смыть!

Господи, ведь я еще живой!

Ангелы трубят над головой,

рыбы выбираются на сушу,

воскрешая ужас меловой.

Господи, спаси и укрепи!

Небеса срываются с цепи;

ангелы утраченную душу

гонят, как сайгака по степи.

Господи! Ей-богу, не смешно!

Смертному безумие грешно, –

вразуми окаменевший разум:

не Твое ли Царствие пришло?

Юрий Кабанков, 1990-й.

В книге ученых статей о Юрии Кабанкове помещено, представьте, и школьное сочинение о поэте, написанное в самом начале нового века в одной из дальневосточных школ. Заглянем в него.

«…Когда пишешь о поэзии Кабанкова, трудно говорить о лирическом герое: содержание его стихов предстает как бытие духовной и душевной жизни поэта». «…Строка Пушкина “Печаль моя светла” взятая эпиграфом к одному из стихотворений, определяет тональность всего творчества Юрия Кабанкова». «…Нужно верить и искать. В этом пафос творчества замечательного поэта, живущего в нашем городе».

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема