Образы святых встречаются во многих произведениях мировой литературы. Не житие – а именно отражение, художественный образ, который помогает нам глубже понять личность человека, достигшего святости.

Образы святых встречаются во многих произведениях мировой литературы. Не житие – а именно отражение, художественный образ, который помогает нам глубже понять личность человека, достигшего святости.

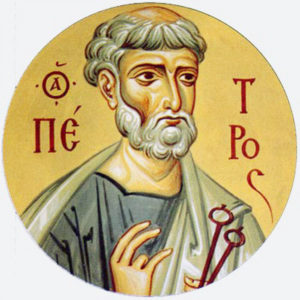

Сегодня мы говорим об апостоле Петре и романе «Камо грядеши» Генрика Сенкевича.

В 1905 году польский писатель Генрик Сенкевич стал обладателем Нобелевской премии в области литературы с формулировкой «за выдающиеся заслуги в области эпоса».

Всемирное признание автору принес исторический роман «Камо грядеши», со старославянского – «Куда идешь?»

По сюжету молодой римский патриций Марк Виниций полюбил девушку Лигию, которая оказалась христианкой. К финалу он и сам становится христианИном. Но обретение Виницием истины происходит мучительно трудно. А начинается оно с того момента, когда молодой человек, желая выкрасть Лигию, тайно пробирается ночью на собрание христиан и видит апостола Петра…

СЕНКЕВИЧ:

«Вокруг Виниция раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки...

Оборотясь к Виницию, Хилон прошептал:

– Это он! Первый ученик Христа, рыбак!

Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением, и тут все пали на колени…

…Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное – удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте».

Апостол Петр – один из двенадцати ближайших учеников Христа — сопутствовал Спасителю во всех путях Его земной жизни. По характеру — живой, горячий, ошибавшийся, каявшийся...

Именно ему Христос сказал: Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её»…

Поэтому он теперь в Риме, в христианской общине – свидетельствует о Вознесении и Воскресении Иисуса, рассказывает о том, что слышал и видел сам...

СЕНКЕВИЧ:

«...На глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Виниций сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею!» – а у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость, но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел, и, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь.

На страницах романа Генриха Сенкевича «Камо грядеши» есть вымышленные персонажи и реальные исторические лица: император Нерон, римский поэт Гай Петроний, Поппея Сабина – вторая жена Нерона, известный римский военачальник Авл Плавтий... И, конечно же, апостол Петр является главным действующим лицом в романе Генриха Сенкевича.

Для того, чтобы с исторической достоверностью воссоздать картину Рима 60-х годов 1 века, Сенкевич с книгой «Анналы» Тацита в руках обошел все римские достопримечательности.

Но замысел окончательно сложился, когда писатель попал в часовню на дороге Виа Аппиа в Риме. По преданию, она стоит на том самом месте, где апостол Петр встретил Самого Христа.

В период гонений римские христиане умолили своего наставника на время покинуть Рим, чтобы нести слово Божие в других городах. И апостол Петр вместе со своим учеником Назарием отправился в путь...

СЕНКЕВИЧ:

«Наконец над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того чтобы подыматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге.

– Видишь это сияние – вон оно, приближается к нам? – молвил Петр, остановясь.

– Я ничего не вижу, – отвечал Назарий.

Минуту спустя Петр, приставив к глазам ладонь, сказал:

– К нам идет кто-то, весь в солнечном сиянии.

Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет.

Он с удивлением поглядел на апостола.

– Рабби, что с тобою? – тревожно спросил юноша.

Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас:

– Христос! Христос!»

И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги».

«Камо грядеши, Господи? (Куда Ты идёшь, Господи?) – спросил потрясенный Петр Учителя.

«За то, что ты оставил Мой народ, Я иду в Рим на второе распятие», - услышал он в ответ и понял, что Господь велит ему вернуться в Рим.

Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме во время гонений императора Нерона на христиан. Его приговорили к распятию на кресте — и Петр попросил палачей, чтобы его распяли вниз головой, считая себя недостойным быть распятым как Христос.

Сцена, когда апостола Петра ведут на казнь — апофеоз романа «Камо грядеши»...

СЕНКЕВИЧ:

«... Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, сияло такою радостью, что все поняли: то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель.

Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к Господу!»

В часовне, построенной на дороге, где апостол Петр встретил Христа, стоит теперь и бюст писателя Генриха Сенкевича, чей роман «Камо грядеши» переведен на 50 языков мира.

СЕНКЕВИЧ:

«Окруженный солдатами Петр смотрел на Рим, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой!» И никто – не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих – не догадывался, что средь них стоит истинный владыка этого города и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно».

Своим романом «Камо грядеши» Генрих Сенкевич воздвиг памятник апостолу Петру — не в мраморе, а в словах. И такой образ тоже оказался запоминающимся и долговечным.

С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы: святые в литературе».

Три монахини возрождают монастырь, давайте им поможем

В древнем городе Юрьев-Польский Владимирской области есть Петропавловский женский монастырь, основанный в 1874 году. Когда-то он считался духовным центром и украшением города: с тремя церквями, высокой колокольней, школой для девочек и большим яблоневым садом. В XX веке монастырь разорили и от прежнего великолепия почти ничего не осталось... Он фактически превратилась в руины.

Но сегодня его история продолжается. С 2015 года в Петропавловской обители живут, молятся и трудятся несколько монахинь. Их любовь и забота подарила монастырю вторую жизнь. Понемногу он возрождается. «Люди нам всегда помогают, чем могут, — говорит игуменья Серафима, — Летом, например, снабжают дарами со своего огорода и косят траву, зимой чистят снег — в общем заботятся о нас, а мы за них молимся».

За 10 лет троим монахиням при участии добрых людей удалось сделать многое: огородить территорию, восстановить одну из церквей в честь Вознесения Господня, построить корпус для сестёр и сделать проект реставрации колокольни. В скором времени в монастыре откроется приют и духовное училище для девочек.

Петропавловский монастырь постепенно возвращается к жизни, но ему всё ещё нужна поддержка. Сегодня оплата коммунальных услуг — одна из насущных и трудных задач для сестёр. И если вы хотите в этом помочь, переходите на сайт фонда «Мои друзья», где открыт сбор для Петропавловского женского монастыря во Владимирской области. Собранная сумма обеспечит обитель теплом и светом на ближайшие полгода и даст возможность сёстрам спокойно молиться, трудиться и продолжать дело возрождения.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Судьба М.М. Бахтина». Андрей Тесля

Гостем программы «Светлый вечер был кандидат философских наук, научный руководитель Научно-образовательного «Центра исследований русской мысли» Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (г. Калининград) Андрей Тесля.

Разговор шел о судьбе известного русского философа, христианского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, о его философских концепциях и о жизненном пути в Советском Союзе от ссылки на Соловки до возвращения в научное сообщество.

Этой программой мы открываем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

«Возрождение русской деревни». Мария Большакова

Гостьей программы «Светлый вечер» была заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению российских традиционных культурно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель Экспертного совета Конкурса Грантов Мэра Москвы Мария Большакова.

Разговор шел о том, как сегодня можно возрождать и развивать жизнь в малых городах и деревнях России и почему это важно. Мария поделилась личным опытом создания проектов, привлекающих внимание к сельским территориям и помогающих делать жизнь вне больших городов более комфортной.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер