Образ святого зачастую способен поднять произведение искусства и литературы на высоту классики.

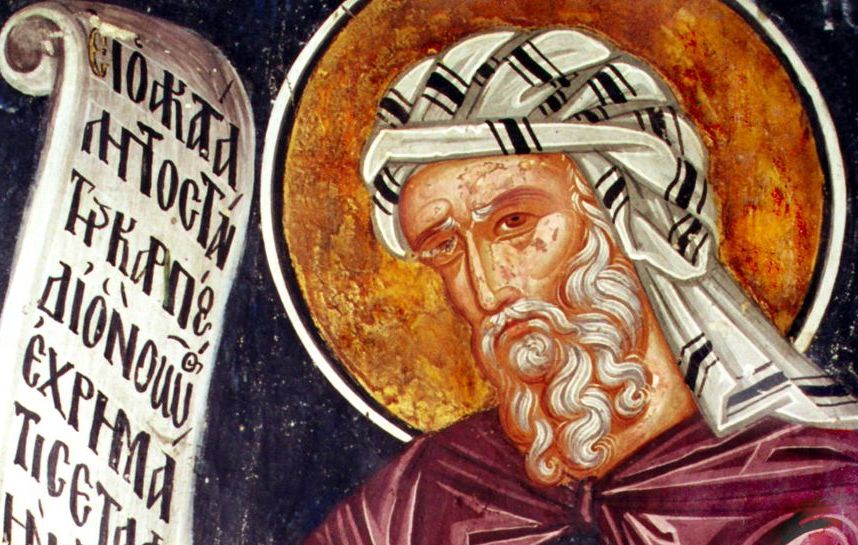

Сегодня в программе — преподобный Иоанн Дамаскин и поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин».

Место действия — город Дамаск в Сирии и Святая земля, окрестности Иерусалима. Время действия — 7 век.

Поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин» впечатляет своей исторической точностью. На первый взгляд даже может показаться, что перед нами — изложенное в стихах житие преподобного Иоанна Дамаскина, но это не так: автор выбрал из жития одну важную и вечно современную тему. Вера и творчество... Возможно ли служить Богу языком искусства или верующий человек должен смиренно отказаться от своих творческих порывов?

Поэма начинается с биографических подробностей из жизни преподобного Иоанна. Он жил в 7 веке в Сирии, когда страна уже была завоевана арабами, а его родной город Дамаск стал столицей арабского халифата.

«Любим калифом Иоанн;

Ему, что день, почет и ласка,

К делам правления призван

Лишь он один из христиан

Порабощенного Дамаска.

Его поставил властелин

И суд рядить, и править градом,

Он с ним беседует один,

Он с ним сидит в совете рядом»....

Именно так всё и было: и дед Иоанна, и его отец, и он сам (все они сирийские христиане) находились на службе у халифа в финансовом ведомстве. За честность в денежных делах и неподкупность семья пользовались у арабов большим уважением и почетом, имела достаток. А Иоанн Дамаскин был еще и знаменит по всей Сирии и Византии как защитник икон: писал богословские работы, сочинял церковные гимны.

«И раздавался уж не раз

Его красноречивый глас

Противу ереси безумной,

Что на искусство поднялась

Грозой неистовой и шумной.

Упорно с ней боролся он,

И от Дамаска до Царьграда

Был, как боец за честь икон

И как художества ограда,

Давно известен и почтен».

Но всем богатствам этого мира Иоанн Дамаскин предпочел монашество. Покинув Дамаск, он пришел в монастырь Саввы Освященного неподалеку от Иерусалима. Настоятель очень обрадовался его приходу, но по уставу этой обители всякий новоначальный должен был иметь духовного наставника, а никто из старцев не хотел принять Иоанна под свое руководство.

Как говорится в житии — «вследствие его великой славы, возвышенного положения и почитания его» в Дамаске.

Наконец, нашелся один старец, который согласился стать духовным руководителем Иоанна, но только с одним условием.

«Коль ты пришел отшельником в пустыню,

Умей мечты житейские попрать,

И на уста, смирив свою гордыню,

Ты наложи молчания печать!

Исполни дух молитвой и печалью —

Вот мой устав тебе в новоначалье».

Забыть о своем творческом даре, сочинительстве... Такого Иоанн Дамаскин никак не ожидал.

Алексей Константинович Толстой с большим сочувствием описывает внутреннее смятение Иоанна, как он побледнел и надолго замолчал, прежде чем дать свой ответ в присутствии всей монастырской братии.

«И начал он: «Мою всю бодрость сил,

И мысли все, и все мои стремленья -

Одной я только цели посвятил:

Хвалить творца и славить в песнопеньи.

Но ты велишь скорбеть мне и молчать -

Твоей, отец, я повинуюсь воле:

Весельем сердце не взыграет боле,

Уста сомкнет молчания печать.

Так вот где ты таилось отреченье,

Что я не раз в молитвах обещал!

Моей отрадой было песнопенье,

И в жертву ты, Господь, его избрал!»

С той поры Иоанн Дамаскин по указанию своего строгого наставника, который воспитывал в нём послушание и смирение, молча выполнял в монастыре самую трудную работу.

Как-то в обители умер монах, и один из братьев по этому поводу сильно печалился. Он стал упрашивать Иоанна, чтобы тот составил ему в утешение торжественные песнопения на погребение почившего инока. Иоанн Дамаскин отказывался, но монах так безутешно рыдал — и сострадание победило все запреты.

Когда песнопение услышал строгий наставник, он велел изгнать Иоанна из монастыря за непослушание, но в ту же ночь старцу явилась Сама Богородица...

«... Почто ж ты, старец, заградил

Нещадно тот источник сильный,

Который мир бы напоил

Водой целебной и обильной?

Почто ж певца живую речь

Сковал ты заповедью трудной?

Оставь его глаголу течь

Рекой певучей неоскудно!

Да оросят его мечты,

Как дождь, житейскую долину;

Оставь земле ее цветы,

Оставь созвучья Дамаскину!»

Наутро старец сам отыскал Иоанна и просил у него прощения.

В своем «Защитительном слове против порицающих святые иконы» преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Все рисуй: и словом, и красками, и в книгах, и на досках». Можно продолжить: и музыкой, и песнопениями... Главное — во славу Творца.

Поэму «Иоанн Дамаскин» Алексей Константинович Толстой написал в 1858 году, когда на литературную арену вышли Белинской, Чернышевский, Герцен, другие писатели-демократы. И, конечно, не случайно Толстой вспомнил о святом Иоанне Дамаскине.

Художник должен осознавать свою ответственность за каждое сказанное слово. Цель творчества служить не разрушению, а созиданию.

«То слышен всюду плеск народный,

То ликованье христиан,

То славит речию свободной

И хвалит в песнях Иоанн,

Кого хвалить в своем глаголе

Не перестанут никогда

Ни каждая былинка в поле,

Ни в небе каждая звезда».

Преподобный Иоанн Дамаскин написал более 90 канонов для праздничных богослужений. Праздничная пасхальная служба «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...» — одно из его бессмертных творений.

Поэмой «Иоанн Дамаскин» Алексей Константинович Толстой еще раз напоминает: за великими произведениями искусства стоит не менее великий духовный труд их создателей.

«Святой исповедник Иоанн Летников». Михаил Воробьев

Гостем рубрики «Вера и дело» был коломенский историк и краевед Михаил Воробьёв, директор АНО «Коломенский Арбат» Разговор посвящён памяти святого исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова.

Гость рассказывает, как интерес к этому имени привёл его к семейным и архивным поискам и как выяснилась родственная связь. Речь идёт о жизни Иоанна Летникова, связанной с селом Протопопово под Коломной, и о его предпринимательской деятельности до революции.

Отдельная тема беседы — его путь мирянина-хозяйственника и церковного старосты: участие в приходской жизни, ответственность за храм и открытая церковная позиция. В эфире говорится и о том, как эта сторона жизни стала поводом для давления со стороны властей, ареста и ссылки.

В завершение вспоминаются последние годы Иоанна Леонтьевича на Севере и сохранение памяти о нём. Михаил Воробьёв говорит о том, почему важно восстанавливать жизнеописания исповедников XX века и как в этом помогают семейные свидетельства и документы.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Храм в честь Мученика Алексия Нейдгардта. Нижний Новгород

В наши дни в России строится много новых храмов. В Нижнем Новгороде есть традиция посвящать их новомученикам и исповедникам Земли Русской, святым, прославившим нижегородскую землю своим подвигом в годы гонений на Церковь. Это были иерархи Русской Православной Церкви, священнослужители, монахи и простые сельские Батюшки. Были среди этих людей и миряне. Один из них — действительный статский советник, член Государственного Совета, Предводитель нижегородского дворянства Алексей Борисович Нейдгардт. Он был расстрелян накануне первой годовщины октябрьской революции, 6 ноября 1918-го года, вместе со священномучениками Епископом Балахнинским Лаврентием Князевым и Протоиереем Алексием Порфирьевым, настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального Собора города Нижний Новгород. Участники нашей программы рассказывают о том, как молитва и подвиг мучеников за веру приводит и в наши дни людей ко Христу. Они строят храмы, воспитывают своих детей в Православной вере и любви к своему Отечеству. В районе Нижнего Новгорода «Красная Этна» прихожане стали инициаторами возведения храма, который стал им очень нужен. С благодарностью этим людям наша программа.

Все выпуски программы Места и люди

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема