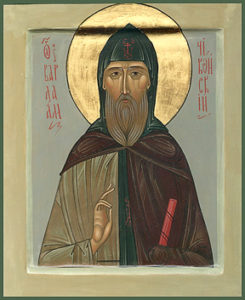

«Забайкальским Афоном» называли когда-то Иоанно-Предтеченский монастырь, затерянный в Чикойских горах почти у самой границы с Монголией. Эта обитель просуществовала около ста лет. Срок небольшой. Но и за такое малое время совершено было многое: сотни и сотни иноверцев приняли православную веру, множество людей получили здесь духовную помощь и исцелились у могилы преподобного Варлаама Чикойского, основателя монастыря и выдающегося миссионера Забайкалья.

На Чикойской земле из поколения в поколение передаются рассказы о жизни преподобного Варлаама, современника преподобного Серафима Саровского. Эти предания переносят нас в далёкий 1820-й год:

Охотник из небольшой забайкальской деревушки преследовал изюбра в горах. Вышел к холодному ключу, чтобы передохнуть, и вдруг увидел там необычные перемены: свежевытесанный восьмиконечный крест. А рядом у подножья горы небольшой шалаш. У ключа безмятежно спал бородатый странник. Звали странника Василием Федотовичем Надёжиным и было ему тридцать шесть лет от роду. Уроженец Нижегородской губернии, крестьянин Василий, был сослан в Сибирь и оказавшись там, решил уйти в чикойскую тайгу, чтобы стать пустынником. Но безвестная жизнь Василия Федотовича в тайге продолжалась всего пять лет. Молва о пустыннике быстро разносилась по окрестным деревням. Жители их начали посещать келью отшельника, а некоторые из них и вовсе пожелали разделить с ним молитвенный подвиг и селились поблизости. Возникла настоящая православная община — Иоанно-Предтеченский скит, а позже — монастырь

Пределы Чикойских гор в начале девятнадцатого века населяли в основном буряты-язычники и старообрядцы. Здесь остро ощущалась потребность в православных миссионерах. Это хорошо понимал местный владыка — епископ Михаил. Он узнал о подвижнической жизни Василия Федотовича Надёжина, благословил его принять монашеский постриг и потрудиться на ниве просвещения Чикойских земель.

Выдающийся успех имела миссионерская деятельность преподобного Варлаама среди язычников и особенно старообрядцев Забайкалья. Они без тени колебания отправляли своих детей в организованное в Чикойском монастыре училище. Здесь преподобный Варлаам сам обучал грамоте и чтению молитв. Вскоре на Чикое начали появляться единоверческие церкви. Их прихожане при сохранении двуперстия и богослужения по старопечатным книгам признавали иерархию Московского Патриархата.

Количество обращенных староверов, построенных церквей и приходов выросло настолько, за Байкалом было образовано единоверческое благочиние, которое возглавил игумен Варлаам.

Всего трудами преподобного Варлаама Чикойского было обращено из раскола около пяти тысяч староверов. Успехи единоверия на Чикое стали известны далеко за Уралом, в том числе и в Москве.

После смерти преподобного Варлаама, к могиле старца сразу же началось паломничество, и потому вскоре над местом его упокоения была воздвигнута часовенка. Не только жители окрестных деревень, но и паломники из Кяхты, Иркутска, Благовещенска посещали могилу преподобного, прося духовного совета, телесного здравия, жизненного определения. Даже в годы безбожия жители окрестных сел ходили крестным ходом к развалинам Иоанна-Предтеченского монастыря, где покоились мощи преподобного Варлаама Чикойского. Они были обретены в 2002-м году и сейчас находятся в кафедральном соборе в честь Казанской иконы Божией Матери в Чите.

23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».

О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема