«Самые серьёзные проблемы современного человека происходят оттого, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в Его намерении относительно человечества», — писал Фёдор Михайлович Достоевский. Такому осмысленному сотрудничеству с Богом учат нас люди, достигшие святости.

В 1878 году Фёдор Михайлович вместе с философом Владимиром Соловьевым совершили поездку в Оптину пустынь.

Прежде всего, Достоевский отправился в монастырь за утешением — он только что пережил смерть любимого сына Алёши. Была и ещё одна причина. Достоевский задумал роман «Братья Карамазовы», где одним из героев должен быть старец православного монастыря. А в Оптиной пустыни как раз жил известный по всей России старец Амвросий.

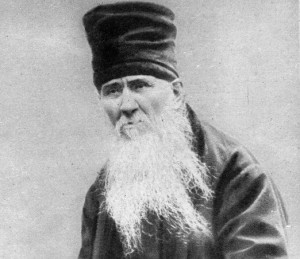

Считается, что именно он стал прообразом старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

В Оптиной пустыни Фёдор Михайлович пробыл два дня. С отцом Амвросием Оптинским виделся трижды: два раза наедине, но сначала — в толпе народа. Своё сильное впечатление от увиденного писатель отдал в романе Алёше Карамазову...

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:

Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно чтобы видеть старца и благословиться у него стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю. на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш.

Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи; и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по нескольку дней.

При первом впечатлении многих поражали и болезненный вид Амвросия Оптинского, его физическая немощь.

В Оптиной говорили: наш батюшка чуть живой, сегодня ему опять хуже, он жив разве что чудом. Часто старца Амвросия видели лежащим на кровати навзничь, с закрытыми глазами. Но очнувшись, он снова звал посетителей, говоря с шутливым вздохом: «Ведь не верят, что я слаб, — ропщут».

В романе «Братья Карамазовы» старец Зосима тоже еле держится на ногах и даже говорит из последних сил:

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ:

«...Тот же сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его; он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся, и уж, конечно, одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена; но он сам как будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-то ещё понять, как бы ещё не уяснив себе чего-то…»

Два раза Фёдору Михайловичу наедине побеседовать с отцом Амвросием, а о чём — это осталось их тайной.

После беседы в писателем старец лишь сказал: «Этот — из кающихся».

О встрече Достоевского и старца Амвросия есть несколько строк в воспоминаниях жены писателя, Анны Григорьевны Достоевской: «Когда Фёдор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастии и моём слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Фёдор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери... Из рассказов Фёдора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый «старец».

Важное свидетельство: старец Зосима в романе говорит опечаленной матери те же слова, что и старец Амвросий...

Но стоит помнить, что Фёдор Михайлович стремился написать вообще портрет старца и показать в романе такое уникальное явление в русской духовной жизни, как старчество.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:

Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете её ему в полное послушание, с полным самоотрешением... Обязанности к старцу — не то, что обыкновенное «послушание», всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным… Старчество — это испытанное уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию.

АВТОР:

Таким старцем был преподобный Амвросий Оптинский. Ему было 27 лет, когда 8 октября 1839 года он впервые вошёл в ворота Оптиной пустыни.

Тогда это был молодой учитель греческого языка Александр Гренков, послушник Оптиной. Через три года он принял постриг и был наречён Амвросием, в память святителя Амвросия Медиоланского. Ещё через три года — рукоположен в иеромонаха. Вскоре после этого Амвросий заболел, и настолько тяжело, что не мог совершать богослужения и подал прошение о выходе за штат. В Оптиной Пустыни, где была сильна традиция духовных бесед с народом, он стал народным духовником — сострадательным, прозорливым, любящим.

Со всей России шли верующие в Оптину, чтобы встретиться или хотя бы только увидеть старца Амвросия.

Достоевский в романе «Братья Карамазовы» показывает не частности, а как раз это общее религиозное чувство.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:

«Если у нас грех, неправда и искушение, то всё равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а стало быть когда-нибудь и к нам перейдёт и воцарится по всей земле как обещано». Знал Алёша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ, он понимал это, но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель божьей правды в глазах народа - в этом он не сомневался нисколько, и сам, вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих»

Писатель Константин Леонтьев, подолгу живший в Оптиной пустыни, оставил такое свидетельство: «В Оптиной «Братьев Карамазовых» правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается».

Насчёт стиля речи трудно не согласиться. В романе «Братья Карамазовы» старец Зосима говорит длинными, многозначительными монологами.

Амвросий Оптинский вообще мало говорил — он больше выслушивал других. А если отвечал, то чаще всего какой-нибудь шуткой, маленькой притчей, а то и вовсе коротким стихом:

«Потерпи;

может, откроется тебе

откуда-либо клад,

тогда можно будет подумать

о жизни на другой лад;

а пока вооружайся

терпением и смирением,

и трудолюбием, и самукорениеем».

Но главную суть старчества Фёдор Михайлович Достоевский уловил точно — нести народу утешение и надежду, подогревать веру в Бога, напомнить, что несмотря на все несчастья и беды, миром правит любовь.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:

«Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце своё и жаждавших от него совета и врачебного слова, - до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрёл прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришёл, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алёша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединённую беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое, Алёшу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив был всегда почти весел в обхождении.

Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит».

Таким рисует Достоевского в романе «Братья Карамазовы» старца Зосиму, в чьей улыбке мы узнаем незабвенный образ преподобного Амвросия Оптинского.

«Ветер»

Фото: Bruno Martins/Unsplash

Касаясь нашего лица и донося до него зимнюю прохладу, порыв свежего воздуха напоминает нам о вездесущей благодати Христовой. Нетленная, неиссякаемая, исходя из бездонных недр Божества, она таит в себе Жизнь. Единение с благодатью верующего сердца есть самое спасение. Дышать в молитве Господней благодатью, освежаться и осияваться ею — поистине счастье и блаженство!

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

6 января. О борьбе с искушениями преподобного Николая Славянина

Сегодня 6 января. День памяти преподобного Николая Славянина, византийского военачальника, жившего в девятом веке.

О его борьбе с искушениями — клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов.

Все выпуски программы Актуальная тема

6 января. О личности и трудах Митрополита Филарета Московского и Коломенского

Сегодня 6 января. В этот день в 1783 году родился Митрополит Филарет Московский и Коломенский.

О его личности и трудах — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема