Апостол Павел. Мозаика

Рим., 81 зач., II, 10-16.

Глава 2.

10 Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!

11 Ибо нет лицеприятия у Бога.

12 Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся

13 (потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут,

14 ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:

15 они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)

16 в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Около ста лет назад было написано стихотворение, которое практически каждый знает с детства: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо»? Конечно, у автора, который был одним из певцов революции было свое представление о добре и зле и все же, если посмотрим на то, чему отец учит сына — мы увидим, что речь идет об аккуратности, бережливости, смелости и защите слабых, то есть вещах, которые понятны всем и во все времена, и во всех народах будут считаться тем, что хорошо.

Часто корнем проблем, возникающих между народами, сословиями или даже отдельными людьми, является примитивизация, а иногда чуть ли ни демонизация жизни других. Это тем более удобно, что представляя жизнь других совершенно плохой и во всем неправильной, проще ощутить себя правильным и даже праведным.

Иногда у подобных взглядов бывает национальная, иногда политическая подоплека, в случае иудеев и язычников основа была, конечно, религиозной. С точки зрения Ветхого Завета язычество или идолопоклонство было злом. В то же время, из истории взаимоотношений иудеев и язычников, мы видим, что не все язычники были злыми и поступали плохо по отношению к израильтянам.

Ко времени Христа у многих иудеев отношение к язычникам было однозначным, они воспринимались как нечистые и недостойные спасения. Конечно, в пророческих книгах мы видим совершенно другой настрой, но потому пророков и гнали, что они шли против общественных настроений.

В сегодняшнем чтении апостол Павел обращается к Римской общине с очень важной мыслью. Сегодня она может показаться простой, но в то время апостол вынужден был долго и подробно объяснять, что хорошие поступки могут совершать не только иудеи, но и эллины. Кажется, ну что здесь такого? А ведь от согласия или несогласия с этой мыслью зависит очень многое. Если человек, которого ты видишь перед собой не способен ни к чему доброму, для чего с ним общаться? Проповедовать ему? Нужен ли он Богу? Нет.

Напротив, если человек, который перед тобой, несмотря на грех идолопоклонства, способен к добрым делам, значит с ним возможен диалог. Не только твой диалог, как часть человеческих отношений... Совершая добрые дела, он оказывается открыт Богу и Бог истинный может коснуться его сердца.

В чем же укоренена возможность его обращения? В чем тот нравственный корень, который не позволяет свести человека ко злу... не позволяет потерять надежду?

Это совесть. Знание и ощущение того, что наши поступки не безразличны, что они могут быть разного качества, могу быть хорошими или плохими.

Знание закона воспринималось иудеями как дар Творца, как особый знак того, что они избранный народ Божий. И вдруг апостол говорит им, что совесть как внутренний свидетель добра и зла, и есть знак избрания... И всякий, кто стремится к добру оказывается на правильном пути. Он может не дойти, но у него есть шанс стать своим Богу. Кажется, этой идее не одна сотня лет. Однако нам и сегодня очень нравится все упрощать, разделяя мир на хороших и плохих, на тех, кто с Богом и тех, кто лишен Его милости... И все же, вспоминая слова апостола Павла, мы не должны забывать, что всякий, кто стремится к добру, как бы ни ошибался в остальном, не безнадежен для вечности.

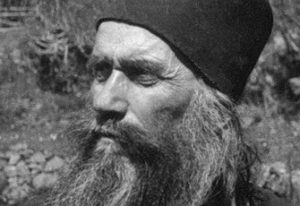

12 декабря. О подвиге Святого Авива

Сегодня 12 декабря. День памяти священномученика Авива, епископа Некресского, жившего в шестом веке.

О его почитании — священник Стахий Колотвин.

13 преподобных ассирийских отцов, которые спустя два века после равноапостольной Нины, можно сказать, заново просветили Грузию, которая погрязла в суевериях, которая была под персидским владычеством, и насаждалось зороастрийство, и поэтому многие люди из страха отступили от Христа. Пришли, поселились в монастыре, в одном Зедазени, на горе, на высокой, а потом разошлись по разным уголкам Грузии. И вот на восток пошёл преподобный Авив Некресский.

Тем не менее, в отличие от большинства преподобных отцов ассирийских, он почитается не в лике преподобных. Почему? Потому что он был избран епископом. Это было время, когда Грузия — сильное государство, пусть и маленькое — в эпоху равноапостольной Нины была полностью покорена могущественной персидской державой, и поэтому, как вот новомученики и исповедники в XX веке, кто становился епископом в годы советских гонений, уже подписывали себе смертный приговор, так и три преподобных отца ассирийских стали епископами, но только один из них — Авив Некресский — стал мучеником, пострадал за Христа. И его тело за такой великий подвиг было абсолютно нетленным, что даже и звери, и птицы его не тронули. Его смогли предать погребению, но уже не в родном Некресском монастыре на кахетинских солнечных склонах, а в центральном грузинском монастыре Самтавро, где покоятся мощи первых православных грузинских царей Мариана и Наны.

Все выпуски программы Актуальная тема

12 декабря. О творчестве Владимира Шалинского

Сегодня 12 декабря. В этот день 100 лет назад родился композитор Владимир Шаинский.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Отказать в талантах Владимиру Шаинскому никак нельзя. Благодаря его оптимизму жизненному, юмору, умению с детьми говорить детским языком он достиг такой степени известности и популярности, которая современным песенникам и не снилась. «Крокодил Гена», «Чунга-Чанга», «Облака — белогривые лошадки», «Дождь пойдёт по улице», «Старуха Шапокляк», «Не плачь, девчонка», «Птицы счастья завтрашнего дня», «Уголок России», «Отчий дом» — эти произведения исполнялись миллионами, слушали — десятками миллионов, и все они родились в сердце человека, который никогда не унывал и стремился видеть светлую сторону жизни, не склонен был к депрессии, к негативу. «Именно по плодам познаётся всякое древо», — говорит Спаситель. Возможно, Владимир Шаинский был человеком далеким от Церкви, но и поныне дети всех наций, званий, состояния, а значит, и крещёные детки влюблёнными глазами смотрят, как по лужам шагает Крокодил Гена, как Чебурашка распевает добрые песенки, и мы с вами не можем не отдать дань песенникам той уже ушедшей культуры, которые много потрудились для созидания человеческой души, её веры в добро, взаимопомощь, товарищество, а значит, помогали человеку стать личностью.

Все выпуски программы Актуальная тема

12 декабря. О заповедях Божьих как основе гражданского закона

Сегодня 12 декабря. День Конституции Российской Федерации.

О заповедях Божьих как основе гражданского закона — протоиерей Михаил Самохин.

Наше Отечество получило представление о правовой системе из Византии вместе со Святой Православной Верой. И хотя «Русская правда» и соборные уложения средневековой Руси, конечно, не кодекс Юстиниана, смысл заложенных в них установлений также имеет в своей основе отсылку к заповедям Божиим как к основе всякого закона.

Сама идея человеческого достоинства основана на том, что человек сотворён по образу Божию, а право на жизнь и правосудие основаны ещё на Ветхозаветном, Моисеевом законе и других установлениях Священного Писания. Самое же главное христианское основание любого закона заключается в самой вере в то, что помимо земного суда есть Суд Божий, который невозможно оспорить, а решение которого сколь милостиво, столь и справедливо. Будем же помнить об этом и стараться реже нарушать законы, земные и небесные.

Все выпуски программы Актуальная тема