— Маргарита Константиновна, спасибо, что вы согласились отправиться со мной в этот небольшой древний храм на окраине Великого Новгорода. Я, признаться, так вдохновился историей этого места, что хотел поскорее здесь оказаться. Слава Богу, добрались! Так вот он какой — храм Спаса на Нередице 12-го века!

— Храм не действующий, как я вижу... Пока только стены восстановлены... и кое-где сохранились росписи. Но как здесь благодатно! И название какое красивое, летописное — «Спас на Нередице»... А что оно означает, Андрей Борисович?

— Место, где построена церковь, было на удалении от Новгорода, «не в ряду», то есть не в черте города. Отсюда и название церкви — На Нередице.

— А как вы о ней узнали?

— Я и раньше о ней слышал. А вот месяц назад я был в Ярославском художественном музее и там обратил внимание на одну любопытную работу — рисунок художника Петра Петровичева, который так и называется «В церкви Спаса-Нередицы под Новгородом».

— Интересно... А можно найти рисунок в интернете?

— Так я же распечатал его и взял с собой. Вот, посмотрите, пожалуйста. Казалось бы, небольшая зарисовка росписей храма, изображения святых, кое-где требующие реставрации... Буквально эскиз в красках.

— Какая искренняя, светлая работа! Синие, золотистые тона храмовых фресок. Они не яркие, приглушённые. Но будто высвечены солнечным светом, льющимся из окна.

— И обратите внимание, как правдиво художник передаёт пространство церкви. Видите, вот здесь в правом верхнем углу рисунка, кое-где фрески утрачены, но для мастера важно сохранить каждую деталь, не обновляя, не реставрируя её в своей работе.

— Но как я вижу, сейчас на стенах храма, в котором мы находимся, этих фресок нет...

— К сожалению. Картину «В церкви Спаса-Нередицы» Петровичев написал в 1911 году. А спустя 30 лет во время Великой Отечественной здесь, под Новгородом, шли ожесточённые бои. В 1941 году храм Спаса на Нередице был практически разрушен немецкой артиллерией. Но благодаря замечательным новгородским реставраторам в конце 50-х годов он начал возрождаться — и сегодня он почти полностью восстановлен.

— Но, как я понимаю, работы продолжаются до сих пор. Посмотрите, леса стоят, инструменты, специальное освещение...

— Да, здесь работают специалисты Новгородского музея-заповедника, частью которого является церковь. Они восстанавливают внутреннее покрытие стен.

— Как вы хорошо осведомлены, Андрей Борисович!

— Да, я подготовился перед поездкой. Мне удалось выяснить, что в хранилищах музея-заповедника находятся тысячи кусочков штукатурки с древними росписями. Их собирали вручную местные жители и реставраторы при разборе руин ещё в сороковых. Неспешно, по крупицам в реставрационной мастерской из этих осколков возрождаются образы святых, которые когда-то смотрели со стен храма.

— Это удаётся, в том числе, благодаря таким художникам, как Пётр Петровичев, который зафиксировал для истории часть стены с бесценными изображениями.

— Слава Богу, некоторые образы уже удалось восстановить. Давайте попробуем найти их на стенах храма. Вот, например, изображение новгородского князя Ярослава Владимировича, который основал церковь в 1198 году. На фреске показано, как он вручает макет храма сидящему на престоле Христу. А вот святой Тимофей, ученик апостола Павла. Посмотрите, какие светлые лики!

— Андрей Борисович, а что это за надписи нацарапаны на стене справа? Неумело, будто кто-то учился писать.

— Это древние граффити 12-13 века. Реставраторы считают, что в этой части храма был скрипторий, то есть место, где дети учились писать прямо на стенах.

— Посмотрите, вот здесь многократно повторяются начертания буквы Б — большие, с засечками, кое-где украшенные узорами.

— Полагаю, дети учились писать слово «Бог». А вот, посмотрите, на стене неумелой детской рукой начертан православный крест. А вот ещё один — побольше, с орнаментом!

— А здесь, глядите-ка, кто-то нарисовал фигурку богатыря с мечом! И вся стена исписана буквами, линиями, рисунками... Маленькое живое свидетельство того, как жили новгородцы семь веков назад.

— Хорошо бы удалось полностью восстановить фрески в этом храме. И, конечно, полноценно возродить богослужения... Давайте обязательно вернёмся сюда снова.

— Да, непременно приедем. И побываем в Ярославском художественном музее, где находится работа художника Петра Петровичева «В церкви Спаса-Нередицы под Новгородом», которая так вдохновила вас!

Картину Петра Петровичева «В церкви Спаса-Нередицы под Новгородом» можно увидеть в Ярославском художественном музее.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

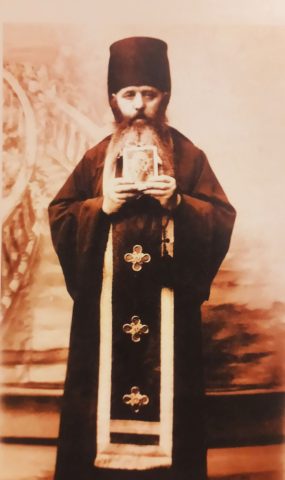

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди