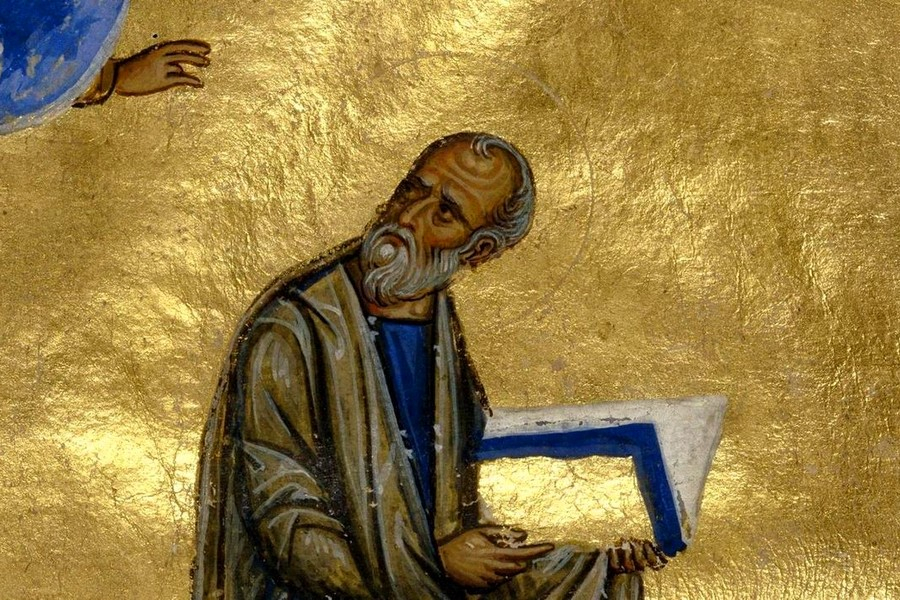

1 Ин., 69 зач., I, 8 — II, 6.

Глава 1.

8 Если говорим, что не имеем греха,- обманываем самих себя, и истины нет в нас.

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

Глава 2.

1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;

2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

3 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди.

4 Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;

5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.

6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Иоанн обращается к очень интересной теме. Он говорит о важности трезвого восприятия себя и своих отношений со Христом. Общеизвестно, что необходимость признавать свои ошибки — это одна из самых серьёзных проблем на пути человека к Богу. Часто под этим подразумевают нежелание человека идти на исповедь, но дело совсем не только в этом. Исповедь — важный этап на пути возвращения грешника в Церковь, но прежде исповеди он должен осознать собственный грех и сделать его явным перед Богом и собственной совестью. При всей кажущейся простоте это оказывается делом очень трудным.

Условием прощения апостол ставит исповедание грехов. Конечно, речь не идёт в буквальном смысле о такой же исповеди, которая практикуется сегодня христианами. Формы покаяния были иными, однако важно, что слово, которое в синодальном тексте переведено как исповедовать, первоначально означало «признавать», что указывает на осознание греха как первый шаг, который ведёт нас к подлинному покаянию и изменению. Из Евангелия мы знаем, что Бог всегда готов восстановить общение с человеком и не перестаёт любить человека, но только те, кто признают грехи и встают на путь исправления, — оказываются открыты Его исцеляющему действию. Продолжая упорно утверждать свою безгрешность, мы вместе с этим утверждаем, что Бог говорит неправду, когда указывает на необходимость покаяния для спасения.

К сожалению, привычка не обращать внимания на свои грехи не так проста, как многие думают. Ведь в тот момент, когда нам кажется, что мы её уже победили, стоит прислушаться к своей совести повнимательнее. Вполне возможно, что, признав свои грехи и даже согласившись с тем, что их надо исправлять, мы остановимся на этом и скажем: «Все грешники и исправиться невозможно». В таком случае христианство вместо пути возвращения к Богу, станет путём постоянного обдумывания и ощущения собственной вины. Вина — очень важное чувство, но не для того, чтобы в нём находиться, а для того, чтобы исправляться.

Апостол не говорит: «Я написал вам это, чтобы вы как можно больше чувствовали свою греховность». Его цель в другом, чтобы читатели не грешили, а уж если и согрешили, то исправлялись бы, доверяя Христу, который для того и пришёл, чтобы очистить нас и восстановить наше общение с Отцом.

Мы видим, что апостол не стесняется говорить о грехах христиан и призывать их к покаянию. Он не боится, что они начнут унывать от своей греховности и обвинять его в том, что он навязывает им чувство вины. Да, он пишет об этом прямо, но он спокоен, потому что акцент в его словах сделан не на грехе. Тот, кто не видит своего греха, — неправ, но тот, кто увидел его и остановился, — мало что изменил. Для апостола всё это — этапы пути, которые важны лишь в совокупности. При этом цель пути — жизнь во Христе, которая доступна лишь тем, кто поступает так, как поступал Спаситель.

«Религия — церковный и светский взгляды». Константин Антонов

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Константин Антонов.

Разговор шел о понимании религии через философию и богословие и в чем особенности светского и церковного взглядов на религиозность. Поводом для беседы стал выход книги нашего гостя «Religio et Ratio : Религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления», в которой представлен взгляд на соотношение религии и основных форм ее изучения: богословия (теологии), философии религии и светской науки.

«Святой исповедник Иоанн Летников». Михаил Воробьев

Гостем рубрики «Вера и дело» был коломенский историк и краевед Михаил Воробьёв, директор АНО «Коломенский Арбат» Разговор посвящён памяти святого исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова.

Гость рассказывает, как интерес к этому имени привёл его к семейным и архивным поискам и как выяснилась родственная связь. Речь идёт о жизни Иоанна Летникова, связанной с селом Протопопово под Коломной, и о его предпринимательской деятельности до революции.

Отдельная тема беседы — его путь мирянина-хозяйственника и церковного старосты: участие в приходской жизни, ответственность за храм и открытая церковная позиция. В эфире говорится и о том, как эта сторона жизни стала поводом для давления со стороны властей, ареста и ссылки.

В завершение вспоминаются последние годы Иоанна Леонтьевича на Севере и сохранение памяти о нём. Михаил Воробьёв говорит о том, почему важно восстанавливать жизнеописания исповедников XX века и как в этом помогают семейные свидетельства и документы.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Храм в честь Мученика Алексия Нейдгардта. Нижний Новгород

В наши дни в России строится много новых храмов. В Нижнем Новгороде есть традиция посвящать их новомученикам и исповедникам Земли Русской, святым, прославившим нижегородскую землю своим подвигом в годы гонений на Церковь. Это были иерархи Русской Православной Церкви, священнослужители, монахи и простые сельские Батюшки. Были среди этих людей и миряне. Один из них — действительный статский советник, член Государственного Совета, Предводитель нижегородского дворянства Алексей Борисович Нейдгардт. Он был расстрелян накануне первой годовщины октябрьской революции, 6 ноября 1918-го года, вместе со священномучениками Епископом Балахнинским Лаврентием Князевым и Протоиереем Алексием Порфирьевым, настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального Собора города Нижний Новгород. Участники нашей программы рассказывают о том, как молитва и подвиг мучеников за веру приводит и в наши дни людей ко Христу. Они строят храмы, воспитывают своих детей в Православной вере и любви к своему Отечеству. В районе Нижнего Новгорода «Красная Этна» прихожане стали инициаторами возведения храма, который стал им очень нужен. С благодарностью этим людям наша программа.

Все выпуски программы Места и люди