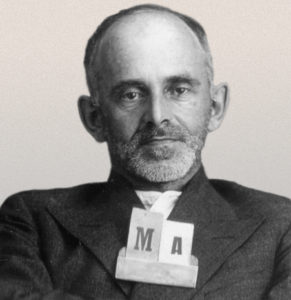

Май 1919 года. Город Киев. В гостинице «Континенталь» отмечали день рождения литературного критика Александра Дейча. В самый разгар торжества появился поэт Осип Мандельштам, недавно приехавший в Киев. Он поприветствовал именинника, поздоровался с мужчинами, поклонился дамам. Среди них Мандельштам сразу выделил молодую художницу, милую, улыбчивую Надю Хазину. Потом Осип Эмильевич читал стихи и, как уверяют очевидцы, смотрел при этом только на девушку, которой будет суждено стать его женой.

Спустя месяц Осип пригласил Надю на свидание. Они катались на лодке по Днепру: девушке понравилось, как умело поэт обращается с вёслами, но ещё больше понравились его искренность и глубокий ум. Александр Дейч, встретивший молодых людей в тот вечер, рассказывал, что Осип Мандельштам и Надя Хазина выглядели влюблёнными.

В конце августа 1919 года поэт уехал в Крым, где формировались части Добровольческой армии. Надя осталась в Киеве. Она вспоминала, что от разлуки их чувства нисколько не ослабели, напротив, обрели новую силу. «Детка моя, я без тебя не могу и не хочу, — писал из Крыма Мадельштам, — ты вся моя радость. Ты мне сделалась до того родной, что всё время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе. Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь — я бы от радости заплакал».

Воссоединились влюблённые только спустя полтора года в уже большевистском Киеве и с тех пор больше не расставались. В 1923 году у Мандельштама вышел сборник «Вторая книга». Поэт посвятил его своей супруге. В первом стихотворении этого сборника присутствует образ рая, в котором словно бы оказался Осип после знакомства с Надеждой:

На каменных отрогах Пиэрии

Водили музы первый хоровод,

Чтобы, как пчёлы, лирники слепые

Нам подарили иони́йский мёд.

И холодком повеяло высоким

От выпукло-девического лба...

В 1920-е годы супруги жили в Петрограде, потом переехали в Москву. Надежда Яковлевна занималась редактированием. Мандельштам зарабатывал на жизнь стихотворными переводами, сотрудничал с советскими газетами и журналами. В 1934 году Осип Эмильевич сочинил критические по отношению к Сталину стихи «Мы живём, под собою не чуя страны». Кто-то написал донос, поэта арестовали. Дело закончилось относительно мягко — ссылкой в Воронеж. Надежда Яковлевна последовала за мужем: супруга обустраивала полунищенский быт поэта, ухаживала за ним, переписывала его стихотворения. Каждые несколько месяцев она уезжала в Москву, чтобы ходить по кабинетам, добиваясь облегчения участи Мандельштама.

В 1937-м истёк срок ссылки, Мандельштамы вернулись в столицу. Но, увы, Осип Эмильевич, как и многие отбывшие срок по политическим статьям, вновь был арестован. Поэта приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправили этапом на Дальний Восток. В последнем письме, которое Осип Эмильевич отправил из пересыльного лагеря во Владивостоке, он обращался к своим родным. Сначала к жене: «Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя», а потом умолял брата Александра написать о судьбе супруги. Ответа поэт получить не успел. В декабре того же года поэт скончался.

На склоне лет в одной богословской книге Надежда Мандельштам обнаружила молитву, составленную для христианских супругов. Она немного изменила её: «Молим Тебя, Боже наш, подари нам, Осипу и Надежде, встречу. Но не так, как мы хотим, а как Ты, Господи. Да будет во всём воля Твоя. Аминь». Это теперь моя молитва, — говорила Надежда Яковлевна, — потому что я и сейчас не одна, а вдвоём с Мандельштамом.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема