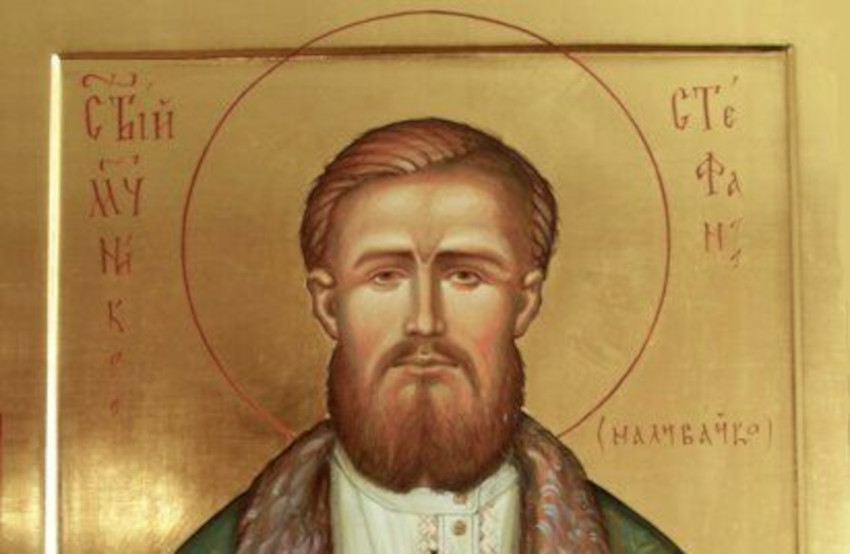

Грузовой отсек поезда Курск-Москва был заполнен людьми до отказа. На нарах и прямо на полу сидели и лежали изможденные мужчины, женщины, дети. Они бежали в столицу от голода, накрывшего Кубань, Украину, Поволжье в 1923 году. Молодой крестьянин Таврической губернии Степан Наливайко выглядел беднее других пассажиров. Одежда его обветшала, в кожу въелась дорожная пыль. Странник уже больше месяца находился в дороге. Он держал путь не в поисках пропитания — преодолевал версту за верстой, чтобы поклониться московским святыням. Паломника отличала радостная бодрость, которую странно было видеть в унылом полусонном пространстве телячьего вагона. Степан громко рассказывал случайному попутчику.

— Я двенадцати лет в Григорие-Бизюковский монастырь поступил, в училище. Там в ту пору настоятелем был архиепископ Таврический Димитрий, из княжеского рода Абашидзе. Это, я тебе доложу, человек! Человечище! Он-то мне и помог постичь всю мощь, всё величие богослужения нашего православного и жизни святой красоту. Потом пришлось в родительский дом вернуться, в хозяйстве помогать — у отца в ту пору и корова была, и две лошадёнки. В Германскую на фронт призвали, послужил, в плену побывал. Как вернулся — женился, дочка родилась. Так бы и жил, да тут большевики к власти пришли. Сталиони ядом безбожия народ травить — душа восстала против такого беззакония! И положил мне тогда Господь на сердце мысль подвигом Ему послужить — в столицу на богомолье отправиться.

Собеседник испуганно сторонился откровенного соседа — разговоры про безбожное правительство, да еще в людном месте, могли для обоих обернуться бедой. Но Степана это, как будто, совсем не смущало. Он пребывал в иной системе координат, где власть всецело принадлежала Христу. По прибытии в столицу странник поселился в Даниловом монастыре, исповедовался, причастился Святых Тайн. Через несколько дней православный люд собрался на Ваганьковском кладбище, чтобы помолиться об упокоении патриаршего архидьякона Константина Розова. Накануне похорон верующие нескончаемой вереницей тянулись в храм, где стоял гроб клирика. Тишину скорбной процессии прервал Степан Наливайко.

— Трудное время настало, братья и сестры! Но Господь послал нам это испытание, чтобы исцелить от греха. Прошу вас — не забывайте Бога, живите по совести. И Христос избавит нас от богоненавистников!

Когда Степан выходил из храма, у дверей его уже дожидался наряд милиции. Пилигрима доставили в отделение.

— Наливайко Степан Пименович, правда ли, что вы уничижительно высказывались о советской власти?

— Истинная правда! Ваша власть безбожная.

— То есть, вы признаётесь в террористических намерениях?

— Я воин Христов, и борьба моя не оружием, но словом правды Божией!

Степан продолжал проповедовать Христа в камере Бутырской тюрьмы. Он не отказался от своих убеждений и в Соловецком лагере, за что к трем годам на севере ему добавили семь лет ссылки в Казахстан. Во время заключения проповедник перенес цингу, паралич ног. Он заново научился ходить, но здоровье было утрачено навсегда. Вернувшись в родную Константиновку, Степан восстанавливал церковную общину, управлял хором. Он наотрез отказался вступить в колхоз, и вскоре вновь отправился в ссылку — на это раз во Владивосток.

По возвращении Наливайко поселился в Симферополе. К сорока годам Степан окончательно стал инвалидом, но сохранил бесстрашие, с которым всю жизнь нёс свидетельство о Христе. Он по-прежнему без опаски, открыто говорил всем и каждому о том, как важно молиться и соблюдать заповеди Господни. И власть опять сочла эту проповедь преступлением. В апреле 1940 года Наливайко арестовали в четвертый раз. Приговор оказался суровым — пять лет в исправительно-трудовом лагере в Норильске. Зимой 1945-го родным сообщили, что Степан Пименович умер от голода.

Много лет власти пытались заставить мученика замолчать, но их усилия наносили урон лишь его плоти. Тело воина Христова истончилось, истаяло в тисках безбожной машины, но дух его не угас, и голос его звучит в небесном хоре свидетелей Божией правды.

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема